Juan Pablo Sarmiento E.

La internacionalización de la contratación pública en Latinoamérica, los modelos de Chile y Colombia

Con el presente artículo se pretende describir las principales transformaciones que se han incorporado en la contratación estatal por medio de los acuerdos de integración económica y en los tratados de libre comercio, tomando como estudio de caso los tratados suscritos por estos dos países, en la medida en que la liberalización de las compras públicas parecería seguir corrientes opuestas como instrumento de protección para la industria nacional.

Juan Pablo Sarmiento E. es Magíster y Doctorado en Derecho por la Universidad de los Andes

El artículo se publicó en el número 42 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, mayo 2016)

INTRODUCCIÓN (1)

Luego de la segunda guerra mundial, la promoción del libre comercio y la no la discriminación de bienes y servicios extranjeros se estructuró bajo un nuevo sistema conformado por organismos multilaterales que articularon lo que se denominó una nueva gobernanza económica mundial. De esta manera, los acuerdos de integración económica y los tratados de libre comercio se desarrollaron en el marco de lo que reconocemos como “globalización”;(2) contexto crítico para el Estado y la producción del derecho. Precisamente, la globalización supone la reorientación del concepto tradicional de Estado, Nación, ciudadanía, Constitución y Derecho, en tanto la soberanía de los Estados se ha diluido en medio de la complejidad de relaciones supranacionales, y las fuentes del Derecho se han multiplicado en organismos o documentos jurídicos multilaterales, algunas veces, privados.(3)

Con lo anterior, no se quiere sostener que la globalización del derecho es equivalente a la dicotomía entre el derecho interno y el derecho internacional,(4) o la liberación de los mercados transnacionales, por medio de acuerdos multilaterales o bilaterales.(5) Empero, este proceso es central para el derecho público y la contratación pública, en la medida en que supone que las reglas locales han sido relativizadas y han sido superadas jerárquicamente por las normas contenidas en los tratados de libre comercio o en los acuerdos comerciales.(6)

Con la liberación del comercio exterior, el derecho de la contratación estatal parecería replantearse como consecuencia de la multiplicación de las fuentes del derecho, a partir de los tratados de libre comercio y del derecho comunitario. Por ello, resulta necesario reconstruir el panorama de la contratación pública desde las cenizas que deja la internacionalización de las compras públicas.(7)

En el presente documento se intenta realizar una aproximación más allá de la dicotomía entre el Derecho estatal, el derecho internacional público o las instituciones jurídicas locales con sus vicisitudes y alcances. Se quiere demostrar que, aún en campos jurídicos tan específicos como el enunciado, la internacionalización del derecho parece reestructurar las fuentes jurídicas y sugiere estudios que aboguen por la explicación de instituciones legales que se desplazan y atraviesan jurisdicciones, fronteras, tradiciones jurídicas y culturas.

Para demostrar este argumento y exponer la práctica latinoamericana, en el presente documento se realizará un estudio paralelo entre la experiencia colombiana y la chilena. Esto, debido a que ambas naciones han tenido puntos de partida opuestos en términos de la liberalización reciente del comercio exterior, y a la vez, porque llegan al mismo punto de encuentro, a saber, los acuerdos de compras públicas relativizan las reglas nacionales de contratación pública y se observan como elementos accesorios del mercado y la integración económica. De esta manera, para desarrollar este argumento, se iniciará con una breve descripción de los acuerdos de Compras Públicas en los Tratados de Libre Comercio y en el Derecho Comunitario para contrastarlo con las barreras que países como Colombia, han conservado en aras de proteger la industria nacional y/o capitalizar las empresas privadas nacionales por medio de recursos públicos. Para demostrar esta dicotomía, se expondrá a continuación el marco jurídico general que ha permitido la liberalización e internacionalización de las compras públicas en las experiencias referidas (I), y luego se expondrán los remanentes proteccionistas que conservan los tratados de libre comercio analizados en este texto (II).

I. LA LIBERALIZACIÓN DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

En los últimos 20 años, la mayor parte de los países de América Latina ha liberalizado de los mercados internacionales por medio de la integración económica y la apertura a instituciones transnacionales que tienen la capacidad de emitir fuentes jurídicas transfronterizas. En la experiencia colombiana pueden reconocerse dos fuentes relevantes de integración económica internacional, a saber, el Derecho Comunitario de la Comunidad Andina de Naciones y los tratados de libre comercio con algunas potencias económicas y otros países del “sur global”, que incluyen capítulos específicos sobre compras públicas internacionales.

Por su parte, la experiencia chilena está marcada por una tendencia similar; sus principales socios económicos -Argentina y Brasil-, conforman un bloque económico (Mercosur), con el que Chile suscribió un Acuerdo de complementación económica. De igual manera, Chile ha suscrito tratados de libre comercio que incluyen compromisos en materia compras públicas con Estados Unidos, Canadá, México, EFTA, Unión Europea, (Costa rica, Salvador, Guatemala, Honduras), Corea del Sur, Japón, Uruguay, y ha suscrito el Acuerdo Transpacífico (Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur). No obstante, como se verá más adelante, Chile no ha considerado a las compras públicas como un medio para incentivar a la producción nacional, al contrario de lo realizado por Colombia, y por ello, ha dispuesto menos reservas para la protección a las Mipymes.

Como se mencionó, Colombia, Ecuador, Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones –CAN-.(8) Aunque su protagonismo ha sido relativizado por los tratados de libre comercio que cada una de estas naciones ha celebrado individualmente con otros Estados, así como por la división política que ha caracterizado la historia reciente de estos países,(9) la Comunidad Andina de Naciones tiene la facultad de emitir reglas de derecho comunitario que se incorporan directamente al ordenamiento jurídico interno de cada nación parte del acuerdo.(10)

No obstante, la Comunidad Andina no ha negociado un acuerdo explícito de compras públicas. En efecto, la CAN cuenta con el Acuerdo de Cartagena y la Decisión 439 del 11 de junio de 1998 como “Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina”. Esta norma establece en el artículo cuarto, que “la adquisición de servicios por parte de entidades públicas de los países miembros, está sujeta al principio de trato nacional”(11) razón por la cual, el proceso de liberalización de servicios contenido en este acuerdo, supone que la participación de los oferentes de los países miembros de la CAN en cualquier proceso de contratación estatal se da en condiciones de igualdad a las ofertas de proveedores nacionales, en virtud del principio de trato nacional y no discriminación. Solamente los servicios de transporte aéreo quedaron excluidos del ámbito de aplicación de esta Decisión.

El caso colombiano también evidencia la ampliación de acuerdos de libre comercio, donde se resaltan los tratados de Colombia-México, Colombia-Canadá, Colombia-Chile, MERCOSUR, Colombia-Salvador, Guatemala, Honduras; Colombia-Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Colombia-CARICOM(12) –este último, con el objeto de realizar un pacto de cooperación económica y técnica, que supone la liberación arancelaria de varios bienes-. Sin embargo, no todos los tratados citados y aquellos acuerdos que están entrando en vigencia, contienen reglas específicas sobre la contratación pública.

Son los tratados con Chile, Estados Unidos,(13) la Unión Europea, con el Salvador, Guatemala y Honduras, con México, con AELC (EFTA en sus siglas en inglés) y Canadá,(14) los convenios internacionales que profundizan la liberalización de las compras públicas.(15) Esto no excluye otros supuestos derivados de las negociaciones internacionales en trámite, como la Alianza del Pacífico,(16) la profundización y estandarización de los compromisos ya vigentes con México y otros Tratados de Libre Comercio que pretenden celebrarse con Panamá, Corea del Sur, Costa Rica e Israel.

Con todo, las reglas contenidas en los acuerdos bilaterales de compras públicas parecerían seguir de cerca el contenido del Acuerdo Plurilateral de Compras Públicas (ACP) de la Organización Mundial de Comercio, que por su naturaleza jurídica, sólo tiene efectos vinculantes para los países que lo suscriben,(17) pero cuyos principales compromisos en materia de transparencia y no discriminación en contratación estatal, se han incorporado al ordenamiento jurídico de Colombia y Chile, por medio de los Tratados de Libre Comercio suscritos por estos países y los principales miembros que conforman este acuerdo internacional.(18) En efecto, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y los países que componen el Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) han introducido obligaciones en materia de compras públicas semejantes a las del ACP, relativas a la transparencia, publicidad y responsabilidad.

Específicamente, podemos distinguir seis obligaciones derivadas del ACP que se han incorporado para Colombia y para Chile por medio de los acuerdos comerciales referidos en este escrito. Primero: Fuertes compromisos de transparencia en los procedimientos ex ante de la adjudicación, que impone a las entidades públicas el deber de otorgar “plazos suficientes” a los oferentes para que puedan preparar y presentar ofertas adecuadas conforme a la naturaleza y al grado de complejidad de la contratación. Como compromisos ex post se impone la obligación de publicar luego de la adjudicación, la información completa y detallada del contrato adjudicado, indicando el procedimiento de selección utilizado, la descripción del objeto contractual, el valor y la indicación de todos los datos del contratista. Segundo: En todos los tratados de Chile y Colombia se establece la obligación para las entidades de suministrar sin demora y en cualquier momento la información que un oferente considere pertinente para verificar la imparcialidad en la selección de la oferta, y a mantener registro de todas las licitaciones celebradas por un término mínimo de tres años. Tercero: crear procedimientos no discriminatorios, oportunos, transparentes y eficaces que permitan a los proveedores impugnar las presuntas infracciones del acuerdo. La impugnación debe permitir que se adopten medidas provisionales que lleven a la suspensión del proceso. Así mismo, se incorpora la posibilidad de pedir la compensación por los daños y perjuicios sufridos por el oferente impugnante, cuando la suspensión no sea posible por razones de interés público, la cual puede limitarse a los costos de preparación de la oferta o los costos de impugnación o ambos. Cuarto: El Acuerdo de Compras Públicas ACP de la OMC establece un Comité de Contratación Pública independiente integrado por representantes de cada una de las Partes que tiene por objeto hacer seguimiento de la ejecución del acuerdo e implementar la cooperación bilateral. Quinto: los tratados analizados establecen el deber para las entidades públicas al momento de establecer las especificaciones técnicas de las mercancías o servicios objeto de la contratación que van a celebrar, que se basen en normas internacionales y solo en el caso de que estas no existan, se fundamenten en los reglamentos técnicos nacionales, las normas nacionales reconocidas o los códigos de construcción. Sexto.- el trato nacional y no discriminatorio que debe otorgársele a los bienes y servicios del país con quien celebran el tratado, y a los proveedores de estos bienes y servicios, un trato no menos favorable que el trato más favorable otorgado a los nacionales.

Lo expuesto nos permite concluir que los tratados analizados suponen, de entrada, la relativización, y las más de las veces, la exclusión de una de las principales reglas de la contratación pública en la experiencia latinoamericana comparada: la preferencia de la oferta nacional sobre la extranjera. No obstante, liberalización e internacionalización de las compras públicas no es absoluta. En el caso analizado, Colombia ha conservado remanentes proteccionistas que Chile parecería haber dejado atrás, especialmente, en materia de micro, pequeñas y medianas empresas –Mipyme-. A continuación se expondrá de qué manera y en qué tratados se han conservado dichos remanentes.

II. REMANENTES PROTECCIONISTAS: CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN A LAS MIPYMES Y LOS UMBRALES

Un aspecto relevante en la implementación de los tratados que Colombia ha celebrado es el tratamiento que le da a la industria nacional a través de las compras públicas. Justamente, todos los acuerdos comerciales celebrados por Colombia(19) que involucran compromisos en materia de contratación pública incluyen medidas que protegen a las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipyme-. Entre éstos se destaca el celebrado con la Unión Europea, Chile, Estados Unidos, Canadá, México y EFTA que tienen mayor cantidad de medidas de tutela a favor de éstas, como se mostrará más adelante.

En el caso colombiano, los tratados celebrados conceden al oferente extranjero el tratamiento de nacional en virtud de un acuerdo comercial en contratación pública o por aplicación del principio de reciprocidad. La única excepción consignada por Colombia consiste en la facultad que reservó a las entidades públicas de preferir la oferta presentada por una Mipyme colombiana frente a una oferta presentada por una empresa nacional o extranjera.

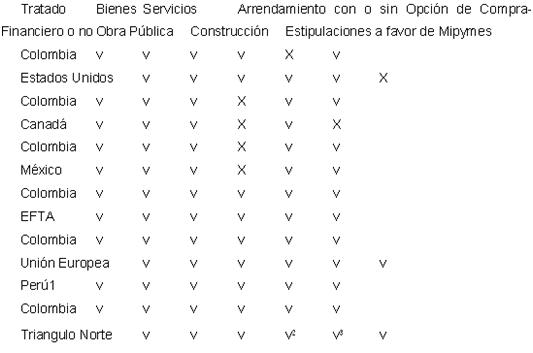

El siguiente cuadro da cuenta del contenido general de cada tratado celebrado por Colombia y las condiciones que estipula. En éste se destaca si el tratado incluye el bien o servicio (v), o si lo excluye (X). De igual forma, señala si existen medidas de protección a las Mipymes (v) o no (X). (20)

Cuadro 1

Alcance de Cubrimiento

Fuente: Elaboración propia, de los datos recolectados de los tratados y acuerdos analizados

Como se constata, en el caso colombiano existen diversas estipulaciones alrededor de las Mipymes. La más común, presente en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, EFTA, Unión Europea y Triángulo Norte, es la exclusión a favor de programas y/o reservas en beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) - En Colombia la reserva es de US$125.000-. De igual forma, la preferencia a las Mipymes incluye el derecho exclusivo de proveer un bien o servicio, así como preferencia de precios. Con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, Colombia estableció la facultad de las entidades cubiertas para establecer programas que apoyen la subcontratación y la desagregación tecnológica para las Mipymes.

Para la Unión Europea y EFTA, se estableció que los Estados parte pueden implementar alianzas empresariales, cooperación técnica e intercambio de información para facilitar la participación de las Mipymes en el proceso de contratación pública. Así mismo, en los tratados con la Unión Europea y el Triángulo Norte, se estableció que Colombia puede implementar cualquier medida que limite la concurrencia al proceso de selección del contratista, con el objeto de promover el desarrollo de las Mipymes.

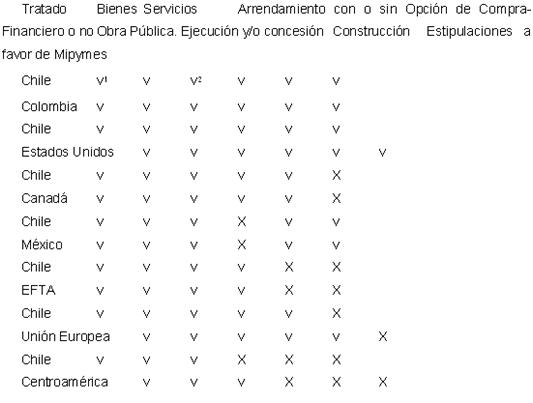

Como se anticipó, el caso chileno muestra una tendencia inversa. En efecto, Chile ha incluido en los acuerdos de libre comercio, los mismos bienes y servicios que Colombia, pero contiene muy pocas estipulaciones a favor de las Mipymes, que podrían explicarse en términos de reciprocidad, pues en realidad, Chile ha contemplado estas estipulaciones en los tratados que ha celebrado con México, Colombia y Estados Unidos.(21)

Cuadro 2(22)

Alcance de Cubrimiento

Fuente: Elaboración propia, de los datos recolectados de los tratados y acuerdos analizados

Se constata, Chile ha negociado pocos aspectos relativos a la protección o favorecimiento a las medianas y pequeñas empresas. Sin embargo, se trata de una experiencia marcada por la amplia participación que tienen las Mipymes en la contratación pública de ese país.(23) Quizá, para la experiencia chilena, la contratación pública no se ha considerado como un mecanismo de fomento o incentivo para la producción nacional. Del cuadro 2 se destaca también que Chile incluyó en el ámbito de aplicación de buena parte de sus acuerdos bilaterales, a los contratos de ejecución o concesión de obra pública, teniendo en cuenta que éstos contratos están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Ley No. 19.886/03 en su artículo 3° numeral e., conocida como la Ley de Compras Públicas, reformada por las Leyes 20.088, 20.238, 20.720 y 20.787) por lo cual la contratación de estos servicios están excluidos del régimen general de la contratación pública.(24)

Como se mencionó, los tratados de libre comercio celebrados por Chile con México y Colombia, tienen estipulaciones más amplias en materia de Mipymes. En el primero, México se reservó la facultad de no aplicar el Capítulo de Compras Públicas a un prestador de servicios de la otra Parte cuando determine que el servicio está siendo prestado por una empresa que no realiza actividades de negocios sustantivas en territorio de cualquiera de las Partes, y es propiedad o está bajo el control de personas de un país que no es Parte del acuerdo. Así mismo, permite que una entidad pueda fijar un requisito de contenido local de no más del 40 por ciento para proyectos “llave en mano” o proyectos integrados mayores, intensivos en mano de obra; de esta manera, permite estipular “reservas de mercado” que supone la inaplicación del Capítulo de Compras Públicas.

En el tratado celebrado entre Colombia y Chile, Colombia negoció más estipulaciones sobre Mipymes. En este caso, el Capítulo de Compras Públicas no se aplica a programas y/o reservas a favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes); o preferencias a las Mipymes como el derecho exclusivo de proveer un bien o servicio y los programas que apoyen la subcontratación y la desagregación tecnológica.

De lo anterior se puede afirmar que Chile mantiene una posición uniforme en todos sus acuerdos comerciales, consistente en no incorporar ninguna ventaja o privilegio a favor de las Mipymes. En efecto, de los siete acuerdos que Chile ha celebrado con obligaciones en materia de compras públicas, solamente el suscrito con México establece beneficios significativos a favor de estas empresas, resultado quizá de la reciprocidad en la negociación del acuerdo bilateral. Esta característica revela que en Chile “no se utilizan las compras estatales como política de Estado para el desarrollo de las Mipymes, por lo cual bajo este enfoque no se otorgan preferencias directas pero sí se generan herramientas para incentivar su participación”.(25) Como ejemplo de lo anterior, podemos observar que ChileCompra(26) dirige instrumentos enfocados a brindar liquidez al contratista Mipyme, como el Ordering y Confirming;(27) De igual forma, el Consejo Propyme persigue el mejoramiento en gestión comercial y el fomento de la participación de este sector empresarial. Chile diseñó una estrategia que inició en el año 2003 como parte de una modernización del Estado, la cual, 10 años después, permite que el 44,6 por ciento de las adjudicaciones realizadas a través de ChileCompra se hagan a las micro y pequeñas empresa (Mipes), y el 13.9 por ciento a la mediana empresa.(28)

Por su parte, Colombia cuenta con instrumentos más conservadores que benefician a las Mipyme. Así, se estableció el trato preferente a la industria nacional sobre la extranjera, en caso en el que no haya Acuerdo de Compras Públicas; la preferencia en condiciones de empate entre un oferente nacional y uno extranjero; y la posibilidad de cerrar los concursos públicos única y exclusivamente a oferentes Mipyme en desarrollo de lo previsto en las exclusiones de aplicabilidad de los Acuerdos Comerciales negociados por Colombia, salvo en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.(29)

Como se observa, en el marco del presente estudio, los países signatarios han optado por dos alternativas que varían en cada nación, a saber, el trato diferenciado y preferente de las ofertas nacionales que permitiría la exclusión ex-ante de la oferta extranjera, y segundo, el fomento a las Mipymes, que usualmente se manifiesta por medio de la preferencia al momento de adjudicar el contrato o como criterio de desempate.(30)

De igual forma, es importante destacar que los capítulos de compras públicas de los tratados analizados no se aplican a toda forma de contratación pública. Estos acuerdos tienen unos “umbrales”, entendidos como los montos mínimos a partir de los cuales las normas de contratación pública contenida en el tratado internacional deben operar. De igual forma, cada tratado contempla limitaciones a las entidades cubiertas, el alcance de los contratos cubiertos y objeto a adquirir.(31)

Los umbrales para contratación pública en los tratados de libre Comercio de Chile y Colombia, son semejantes entre sí, lo cual supondría que estos en particular, no son un instrumento de fomento para la industria doméstica de ninguno de los dos países. Sin embargo, implícitamente constituyen un filtro de protección por el cual se discrimina el bien o servicio objeto de la contratación y la entidad que la ejecuta para indicar de manera diferenciada el valor económico a partir del cual se hacen efectivas las obligaciones incorporadas en los acuerdos comerciales, siendo en algunos casos omitidos totalmente como en los acuerdos celebrados por Chile y Colombia con Guatemala, Salvador, Honduras y Costa Rica.(32) Es común en todos los tratados celebrados por Colombia, que se establezca una reserva de mercado hasta por US$125.000. Por este medio, las entidades públicas colombianas pueden privilegiar la participación en la licitación para empresas nacionales, sin violar la obligación de permitir la participación de oferentes extranjeros de países con los que se ha negociado trato nacional y no discriminación en contratación pública.

Todos los tratados analizados disponen de un listado de entidades “cubiertas”, así como excepciones o exclusiones de aplicabilidad. En efecto, es política común de ambos países excluir de la cobertura de las compras públicas a las empresas industriales o comerciales del Estado. Colombia establece esta exclusión en el nivel subcentral y Chile en el central y subcentral. Esta exclusión de Chile no corresponde a una política proteccionista teniendo en cuenta que estas entidades están excluidas inclusive del ámbito de aplicación de la Ley de contratación pública.(33) De la misma forma, en Colombia, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se rigen por las normas de Derecho Privado, y por ende, no están incluidas dentro de las entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia, aunque tienen que respetar las reglas de selección objetiva de sus proveedores.(34)

Al igual que Chile, Colombia exceptúa algunos tipos de contratación en sus entidades, relacionadas principalmente con la actividad que ejecuta. Así, se excluye el abastecimiento de bienes y servicios al Comando General de las Fuerzas Militares, al Ejército Nacional, a la Armada Nacional, a la Fuerza Aérea Nacional, y a la Policía Nacional.

Por otra parte, los tratados analizados establecen la prohibición para las entidades de imponer, como condición para el proponente, la experiencia previa de contratos con una entidad específica del Estado, o que el proponente haya tenido experiencia previa en el territorio nacional, a menos que esta experiencia resulte indispensable para la ejecución del contrato. Por último, los acuerdos analizados instituyen dentro del procedimiento de compras públicas, el principio de conservación de registros e informes relacionados con el proceso de selección del contratista, por el término de tres años y la consagración de reglas de origen, cuyo incumplimiento supone la pérdida de los beneficios como oferentes contenidos en el acuerdo, pero no así, el igual trato nacional establecido en el mismo convenio. Esta estipulación es semejante a la contenida en el ACP que determina que la aplicación de estas reglas se equipara a las operaciones comerciales normales (Artículo IV).

Los convenios analizados traen algunas exclusiones a las compras públicas que expondremos a continuación, que permiten concluir, en conjunto, que los contratos derivados de la asistencia internacional, así como los servicios financieros se encuentran exceptuados de las reglas de compras públicas internacionales:

1. Los acuerdos no contractuales o cualquier otra forma de asistencia incluyendo donaciones, préstamos, aumentos de capital, incentivos fiscales, subsidios, garantías, acuerdos de cooperación, suministro público de mercancías y servicios a las personas o a los gobiernos de nivel regional o local y las adquisiciones que se realicen para proporcionar asistencia extranjera.

2. Las compras financiadas mediante donaciones, préstamos u otras formas de asistencia internacional, cuando su entrega se sujete a condiciones incompatibles con las establecidas por los Capítulos de Contratación Pública.

3. Servicios financieros, bancarios, financieros o especializados sobre deuda pública y administración de pasivos y deuda pública.

4. Contratos relacionados con la defensa y seguridad nacional.

5. Los contratos hasta por US$125.000 que se encuentran para beneficio de las Mipymes, equivalente a $235’558.000 hasta el 31 de diciembre de 2013. De acuerdo con esto, las contrataciones hasta por el monto señalado se encuentran excluidas del capítulo de compras y sobre las mismas no son predicables las obligaciones del acuerdo.

6. Los programas de reinserción a la vida civil originados en los procesos de paz, ayuda a los desplazados por violencia o de apoyo a los pobladores de zonas en conflicto.

7. Contratos realizados por las misiones del servicio exterior de Colombia exclusivamente para su funcionamiento y gestión.

8. Los servicios de investigación y desarrollo, servicios de ingeniería y arquitectura, servicios públicos, servicios sociales, servicios de impresión y elaboración de programas de televisión, de acuerdo con las descripciones establecidas en la respectiva sección de Servicios del Capítulo de Contratación Pública de cada Acuerdo.

9. Las compras de bienes y servicios por parte de empresas y entidades del gobierno, destinadas a la venta o reventa comercial o a la producción o suministro de otros bienes y servicios para su posterior venta o reventa comercial.(35)

Como se observa, además de los contratos derivados de la asistencia internacional, han quedado excluidos de las compras públicas internacionales los contratos financieros, la adquisición de bienes para la defensa nacional, y en el caso colombiano, quedaron excluidos los contratos para beneficio de las Mipymes, que no tengan un valor mayor a 125.000 USD, y dada su particular situación de orden público, quedaron excluidos los programas de reinserción de grupos armados ilegales.

Claramente, de los umbrales y de las exclusiones antes citadas, podemos advertir la transformación o redirección del modelo de contratación estatal en las experiencias referidas, aunque quizá, con mayor profundidad, en el caso Colombiano. La expansión de servicios públicos que trascienden las fronteras nacionales, así como las alternativas para celebrar contratos administrativos con organismos o personas extranjeras, podría convertir al régimen jurídico excepcional consagrado en los tratados de libre comercio, en la práctica más común de los contratos administrativos en la experiencia comparada.

Las reglas brevemente descritas han creado el nuevo régimen de las “compras públicas internacionales”. Este complejo normativo estableció mecanismos de publicidad, transparencia, no discriminación, el uso de medios electrónicos, las modalidades de contratación y las medidas de impugnación y controversias contractuales internacionales.(36)

De los tratados de Libre Comercio se derivan obligaciones específicas sobre compras públicas que son aplicables solamente entre los países que los suscriben. Sin embargo, la proliferación de este tipo de acuerdos bilaterales se ha constituido a la manera de un spaghetti bowl(37) de la contratación pública, en que los compromisos en ellos incorporados, han ayudado a estandarizar la regulación de las compras públicas de Chile y Colombia con la reglamentación internacional sobre la materia, como se desprende del análisis que se hace a lo largo de este documento. Aspectos relevantes del proceso de contratación pública se han homologado con los preceptos del Acuerdo Plurilateral de Compras Públicas de la Organización Mundial de Comercio –ACP- en materia de trasparencia y publicidad que se hacen efectivos con la tecnologías de la información y computación –TIC-, y compromisos que imponen la integridad en las prácticas de contratación pública como la exigencia de imponer sanciones de carácter penal y administrativo a los actos de corrupción que distorsionen el proceso de contratación.(38)

Empero, el alcance económico y jurídico de los tratados señalados va más allá de la aplicación de regímenes más flexibles para la adquisición transnacional de bienes o servicios con destino al Estado.

Con estos acuerdos internacionales parecería prevalecer el interés por la compra más eficiente, en términos de costo-beneficio, y cedería el incentivo a la producción nacional, generando así, eficiencia en la asignación del gasto público. No obstante, este balance no siempre representaría un sacrificio competitivo relevante cuando el pacto se firma entre economías similares; al contrario, cuando el acuerdo se suscribe con una economía significativamente más grande -en nuestro estudio, EEUU o UE-(39) es muy probable que los oferentes del país más pequeño no alcancen a cubrir el tamaño mínimo de las compras del país económicamente dominante y que, en este sentido, no implique ninguna presión competitiva adicional para esa nación.(40)

Así, podría afirmarse que los acuerdos comerciales imponen trámites internos específicos y contemplan una carga poderosa al principio de transparencia y publicidad por medios electrónicos. Lo señalado supondría una importante trasformación en la gestión pública, pues se demanda la superación de las limitaciones que en la actualidad, y desde hace varios años, tienen las entidades del Estado en materia de conectividad y de gestión de la información.

Las reglas contempladas en los tratados de libre comercio han permitido la emergencia de multiplicidad de regímenes especiales que incluirían buena parte de los contratos administrativos. Ahora, con los acuerdos multilaterales, y dada la cantidad significativa de comercio que fluye entre los países con los que las experiencias analizadas han disuelto sus fronteras comerciales, se hace indiscutible la necesidad de estudios relativos a la implementación, demanda y utilización de estos sistemas de contratación pública contenida en los tratados y acuerdos de libre comercio.

Inclusive, habría que cuestionarse sobre la aplicabilidad de aspectos básicos de la contratación pública, como lo son las exorbitancias administrativas, las sanciones resolutorias y las potestades contractuales; instituciones que no parecerían estar diseñadas para trascender fronteras. La autonomía de la voluntad privada parece imponerse junto con la liberación del comercio internacional y limitar, significativamente, las exorbitancias y las aleas administrativas que han hecho de la contratación con el Estado, una rama muy particular del Derecho Administrativo.

CONCLUSIONES

La intensificación en las relaciones comerciales transnacionales podrá encontrar justificaciones socio-económicas y políticas, que se han integrado al ordenamiento jurídico en los acuerdos bilaterales y multilaterales citados en el presente documento. Como se ha constatado, la globalización contemporánea ha enriquecido las fuentes jurídicas, ha reducido la capacidad de producción del derecho por parte del Estado, y ahora, parecería haber extinguido la singularidad de las reglas sobre contratación pública en el marco de las compras públicas internacionales.

Si bien hace parte de los tratados antes citados, podríamos advertir de entrada, las limitaciones que tiene la implementación de los tratados de libre comercio en las compras o adquisiciones de entidades públicas. Uno de sus requisitos para ganar eficacia supone la habilitación sistemática y completa de la contratación pública electrónica.

Por supuesto, la liberalización de la economía y la inclusión de los Estados colombiano y chileno en escenarios internacionales como los expuestos, suponen una prevalencia los principios del derecho privado y de la autonomía de la voluntad privada, remitiéndonos a otros planteamientos atinentes a la relativización y expiración de los tradicionales estatutos de la contratación estatal, para observar en el nuevo régimen, un modelo en construcción que replantearía las categorías jurídicas y los fundamentos centrales de la contratación pública contemporánea.

El estudio revela que la eficiencia en el proceso de contratación pública internacional, medido desde la participación efectiva que tienen las pequeñas y medianas empresas dentro del mismo, no depende directamente de la cantidad de preceptos que las protegen dentro de los acuerdos de libre comercio, sino de políticas públicas que permitan hacer efectivos los beneficios de la apertura de mercados como lo son el Ordering y Confirming implementados por Chile, por los cuales se les brinda liquidez y se mejora su competitividad dentro del proceso de contratación.

BIBLIOGRAFÍA

Amazo Parrado, Diana, ¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales?, en Revista Estudios Socio-Jurídicos, Vol. 9, núm. 2, julio-diciembre. pp. 181-203. 2007.

Barahona Juan Carlos, Elizondo Andrey M., Jiménez Gustavo, Hacia un modelo de compras electrónicas costarricense, Disponible en: http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/Modernizacioncompraspublicas/documentoscompraspublcas/hacia_un_modelo_de_compras_electronicas_costarricense_v3-1.pdf 2010

Beláustegui Victoria, Las compras públicas sustentables en América Latina. Estado de avance y elementos clave para su desarrollo, (Buenos Aires, Universidad Nacional de San Martín) Disponible en : <http://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/compras2.pdf>. 2011

Berlinski, Julio, Ferreira, Coimbra Natalia, Labraga Juan, Vaillant, Marcel, Compras públicas en Sudamérica: ¿Hay espacio para la convergencia de los acuerdos?, Buenos Aires, Red Mercosur de Investigaciones Económicas, 2011

Bhagwati,, Jagdish, US Trade Policy: The Infatuation whit FTA´s, Columbia University, Discussion Serie Paper No. 726, 1995.

Bittencourt, Sidney. Estudos sobre Licitações Internacionais, Rio de Janeiro, Ed. Temas e Idéias. 2002.

Camargos Moreira, Heloíza y De Morais, José Mauro, Compras governamentais: políticas e procedimentos na Organização Mundial de Comércio, União Européia, Nafta, Estados Unidos e Brasil, Ed. estudios y perspectivas, Brasília, CEPAL y Naciones Unidas, 2003.

Cordova Schaefer, Jesús, La contratación pública en el Tratado de Libre Comercio - TLC. Un modelo para armar, publicado en “Gestión Pública”, Lima, Ed. Caballero Bustamante. 2007

Delpiano Lira Cristián, La cláusula de exclusión de foros del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea en el mecanismo de solución de controversias de la OMC, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N0 2, 2006. pp. 259-284.

Departamento Nacional de Planeación, Manual Explicativo de los Capítulos de Contratación Pública de los Acuerdos Comerciales Negociados por Colombia para Entidades Contratantes, Disponible en: <https://www.contratos.gov.co/Archivos/Manual_Explicativo_CP_TLC.pdf> 2012.

Dueñas Muñoz, Juan Carlos, “Constitución y relaciones internacionales, El control de constitucionalidad previo en la Comunidad Andina, Mercosur; y su tratamiento en la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia”. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, UNAM 2006.

Galland Yannick, Constitución, tratados y mistificaciones, en: “Derecho Constitucional, Perspectivas críticas”, Bogotá, Ed. Universidad de los Andes, 1999.

Guardiola Rivera Oscar y Sandoval Villalba Clara, Un caballero inglés en la Corte del Gran Khan, en torno a los estudios sobre globalización y derecho de William Twining, en: “Derecho y Globalización”, Bogotá, Ed. Uniandes, Siglo del Hombre e Instituto Pensar. 2003.

Guecha Medina Ciro Norberto, Falacia de las cláusulas exorbitantes en la contratación estatal, en Revista Opinión jurídica, V. 5 No. 10. 2006 pp. 33-43.

Informe Mipe, proveedores micro y pequeños empresarios en ChileCompra,, disponible en la página www.chilecompra.cl (Consultado el 4 de diciembre de 2013) 2013.

Kingsbury, Benedict, Krisch, Nico, Stewart, Richard B. “The Emergence of Global Administrative Law”, Law and Contemporary Problems, Núm 68; 2005 pp. 15-61.

Laguado Giraldo, Roberto, “La Contratación Pública Electrónica en Colombia”, en Revista Vniversitas, N. 108. 2005 pp. 458-498

Low, Patrick. Qué ganamos y qué perdimos con el TLC. México, D.F.: Siglo Veintiuno Editores. 1996.

Osterlof Obregón, Doris, Villasuso Morales, Ana Marcela, Herdocia Sacasa, Mauricio “Las regulaciones sobre compras públicas en los tratados de libre comercio de Centroamérica y las mipymes”, en Compras públicas: costos y beneficios de los procesos de integración regional en el marco de los tratados de libre comercio, Núm. 140, pp. 4-35., 2011.

Patiño Manfer Ruperto, Compras gubernamentales, en “Régimen de comercio exterior, temas de actualidad”, México D.F., Ed. PORRÚA, UNAM. 2009.

Pino Ricci Jorge, Cartillas de Administración Pública, Contratación estatal, Bogotá, Escuela superior de Administración Pública. 2010.

Rojas Arroyo, Santiago, Lloreda Piedrahita María Eugenia, ¿TLC?: aspectos jurídicos del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Norma. 2007.

Rojas Arroyo, Santiago, Lloreda Piedrahita María Eugenia, Las reglas de juego del TLC, Bogotá, Ed. Planeta Colombia, 2013.

Romero Pérez, Jorge Enrique, Derecho Internacional de las Contrataciones Públicas Electrónicas, San José de Costa Rica, Universidad de Costa Rica. 2012.

Saavedra, José, Reformas en los Mecanismos de Compras Públicas y las mipymes, Buenos Aires, Universidad Nacional San Martin. 2011.

Sarmiento E. Juan Pablo, Populismo constitucional y reelecciones, vicisitudes institucionales en la experiencia sudamericana, Revista “Estudios Constitucionales”, Año 11, N. 1. 2013

Sassen Saskia, Desnacionalización de las políticas estatales y privatización de la producción de normas, en: “Estado, Soberanía y globalización”, Bogotá, Ed. Siglo del Hombre, 2010.

Teubner Gunther, Globalización y Constitucionalismo Social: Alternativas a la Teoría Constitucional Centrada en el Estado (Traducción de Manuel Cancio Meliá) Ed. Universidad Autónoma de Madrid. 2003.

Twining William, Cartografiar el derecho, en “Derecho y Globalización”, Bogotá, Ed. Siglo del Hombre, Uniandes. Instituto Pensar. 2003.

Umaña Germán, El juego asimétrico del comercio: El Tratado de Libre Comercio: Colombia-Estados Unidos, Bogotá, Ed. Universidad Nacional de Colombia. 2004.

Varela Valenzuela Hernán, Proyecciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos, en Revista Chilena de Derecho, Volumen 20, Número 2-3, Tomo II. 1993.

Vinueza Dávila, Luis Guillermo, La Economía Política de las Reformas de los Sistemas de Compras Públicas de América Latina y el Caribe, Buenos Aires, Universidad Nacional San Martin, 2011.

NOTAS:

(1). Este documento es resultado de investigación financiado por la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad del Norte.

(2). El término de globalización ha sido móvil y ha sido permeable incluso, para justificar un neo-colonialismo intensificado en las últimas décadas. Por ello, es que en los últimos años ha ganado especial relevancia en el campo social y jurídico. Esto no quiere decir que la globalización opere exclusivamente en el Derecho o por medio de éste. Al contrario, siguiendo a Teubner y Held, se trata de un proceso policéntrico, en el que diversos ámbitos vitales superan sus límites regionales y constituyen respectivamente sectores globales autónomos, se entiende entonces como un “fenómeno multidimensional que implica diversas áreas de actividad e interacción, incluyendo el campo económico, político, tecnológico, militar, cultural y medioambiental”. Ver Teubner, 2003, 199 y ss.

(3). Ver Sassen, 2010, 103-122. La autora citada expone los intereses que dominan y direccionan la desnacionalización del derecho, y en especial, resalta que “el mercado global de capitales supone una concentración de poder que es capaz de influir en la política económica de los Estados-Nación y por extensión, en otras políticas públicas. Un elemento fundamental a este respecto se relaciona con las cuestiones sobre normatividad, es decir, con el hecho de que los mercados financieros globales no sólo son capaces de recurrir al poder bruto, sino que también crean una lógica que hoy se considera la fuente de los criterios de las políticas económicas ´correctas´”. Este último argumento resulta considerable a partir de las directrices de la OMC sobre ACP, que fueron incorporados a los capítulos de compras públicas de los Tratados de Libre Comercio, y que serán estudiadas más adelante.

(4). Autores como William Twining, Oscar Guardiola, Clara Sandoval y Diego López, encontrarían que representar la globalización del derecho en la dicotomía entre derecho interno y derecho internacional resultaría precaria, pues se trata de una proposición limitada, en tanto la globalización de finales del Siglo XX e inicios del Siglo XXI supera la visión de la postguerra fría del “nuevo orden mundial”. Los autores citados sostendrían que, en la experiencia contemporánea, la globalización actuaría de formas más soterradas, adquiriendo la capacidad de articular dinámicas neo-colonizadoras, extinguiendo las subjetividades políticas y extendiendo una cultura hegemónica por fuera de las instituciones jurídicas. Ver Twining, 2003 y Guardiola y Sandoval, 2003.

(5). Ver Kingsbury, Krisch, Stewart, 2005. Los autores citados hablan de un “modelo de gobernanza global”, al que subyacente al surgimiento del derecho administrativo global, que ha conducido a un incremento del alcance y formas de la regulación “transgubernamental” y del diseño mismo de la administración, para enfrentar las consecuencias de la interdependencia globalizada en áreas tales como la seguridad, las condiciones del desarrollo y la asistencia financiera a los países en desarrollo, la protección ambiental, la regulación bancaria y financiera, el cumplimiento de las leyes, las telecomunicaciones, el comercio de productos y servicios, la propiedad intelectual, los estándares laborales, los movimientos transfronterizos de poblaciones, incluyendo a los refugiados. Los autores referidos resaltan que los diversos sistemas transnacionales de regulación o de cooperación regulatoria, fortalecidos por los tratados internacionales y de redes intergubernamentales de cooperación más informales, desplazan muchas decisiones regulatorias del nivel nacional al nivel global.

(6). Efectivamente, la multiplicidad de fuentes transnacionales del Derecho, la disolución de las fronteras políticas y el multiculturalismo han conducido a que el Estado pierda el monopolio en la producción del derecho y demuestran la deficiencia y las limitaciones de las herramientas analíticas que ofrecía la tradicional teoría general del derecho, evidente incluso, en la producción del Derecho a la contratación estatal. Ver Twining, 2003.

(7). El término “compras públicas” ha sido definido homogéneamente en todos los TLC analizados en este texto y se refiere a los bienes y servicios que adquiere un gobierno “para propósitos gubernamentales y no con miras a la venta o reventa comercial o con miras al uso en la producción o suministro de mercancías o servicios para la venta o reventa comercial”. Ver Rojas y Lloreda, 2013, 328.

(8). La Comunidad Andina de Naciones (CAN) surgió el 26 de mayo de 1969 con la suscripción del Acuerdo de Cartagena por Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. El 13 de febrero de 1973 Venezuela se adhirió a la CAN. Chile se retiró el 30 de octubre de 1976 y Venezuela tomaría la misma decisión el 22 de abril de 2006. Con todo, relacionado con el objeto de investigación planteado en este documento, es necesario aclarar que en materia de propiedad intelectual, las autoridades colombianas aplican directamente la norma andina y no las reglas del TLC, debido a la naturaleza jurídica de las decisiones de la CAN, que producen derecho comunitario de aplicación inmediata. De esta manera, los textos legales internacionales no son aplicables al mismo tiempo. Ver Rojas y Lloreda, 2013, 330.

(10). Ver Galland, 1999, 147-169. Ver también Dueñas, 2012. El Parlamento Andino es el órgano competente para emitir normas al interior de la Comunidad Andina de Naciones, tiene la capacidad para la creación de normas de aplicación directa en el territorio de cada uno de los estados miembros, que ganan eficacia sin necesidad de estar contenidas en un tratado o en una ley nacional, y adquiere la facultad de crear derecho comunitario derivado que impide a los órganos constituidos de los gobiernos de cada nación que la compone, revisar su contenido. Por ello, a la Corte Constitucional colombiana le está vedada su revisión constitucional, en tanto ésta ejerció el control previo de constitucionalidad al tratado que aprobó el acuerdo multilateral. De allí, por medio de las convenciones contenidas en el acto constitutivo de la Comunidad y la aplicación del principio del Pacta sunt servanda, las normas del derecho comunitario pueden ser aplicadas de manera inmediata al ordenamiento jurídico de los estados miembros. Por su parte, la aplicación de los tratados internacionales a nivel interno tiene particularidades relativas al control de constitucionalidad previo y la “soberanía” que tiene el jefe de Estado para negociar y tramitar el convenio bilateral. Este procedimiento se encuentra reglado en la misma Carta Fundamental colombiana y supone un sistema complejo en el que intervienen tres órganos del Estado, el poder ejecutivo, quien negocia y tiene la facultad para representar internacionalmente al Estado, la Corte, quien realiza el juicio jurídico al procedimiento y al contenido del tratado, a priori, y el Congreso, quien evalúa la reciprocidad, oportunidad y equidad del convenio internacional.

(11). Dispone el citado artículo: - El presente Marco General no será aplicable a los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales. La adquisición de servicios por parte de organismos gubernamentales o de entidades públicas de los Países Miembros estará sujeta al principio de trato nacional entre los Países Miembros, mediante Decisión que será adoptada a más tardar el 1º de enero del año 2002. En caso de no adoptarse dicha Decisión en el plazo señalado, los Países Miembros otorgarán trato nacional en forma inmediata. El presente Marco Regulatorio no será aplicable a las medidas relacionadas con los servicios de transporte aéreo. Ver en Departamento Nacional de Planeación, 2012

(12). Compuesto por Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

(13). Ver Berlinski, Ferreira, Labraga y Vaillant, 2011.

(14). En el 2009, Canadá excluyó compras al nivel subfederal que representaban una proporción significativa de sus compras, aunque, como se mencionará, Canadá, había suscrito el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio –GATT-, con México y Estados Unidos. Ver Berlinski, Ferreira, Labraga y Vaillant, 2011, 10.

(15). Por supuesto, el alcance y el avance de cada uno de estos tratados ha sido asimétrico, en la medida en que existen razones políticas, económicas, culturales y sociales han permitido o han dificultado su desarrollo. Así, el tratado de integración de México con Canadá y Estados Unidos, ha profundizado, por lo menos desde 1986, la integración económica más significativa en materia de contratación estatal, por medio del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio –GATT-, que firmó con Estados Unidos, y en el cual excluyó las preferencias a las ofertas nacionales en ofertas públicas y consagró la cláusula de “no discriminación” en las adquisiciones que realicen las empresas comerciales del Estado. Inclusive, aunque el artículo 134 de la Constitución mexicana y la Ley de Compras Gubernamentales del 18 de julio de 1991 (artículo 13), establecía la preferencia de las ofertas nacionales en la contratación pública, facultaba a las entidades adquirientes que, por conveniencia en términos de precios, calidad, cantidad, tiempo de entrega, servicios o garantías, para que la misma adquisición se hiciera con oferentes extranjeros. Por supuesto, el tránsito entre el ALC (Acuerdo de libre comercio de EEUU y Canadá) al que luego se adhirió México, obligaba a cada nación a trabajar conjuntamente para la liberalización multilateral de las compras públicas y disminuye el umbral para las compras gubernamentales, de 171.000 U$ a 25.000 U$. Ver Low, 1996.

(16). Colombia y Perú, individualmente, suscribieron un acuerdo comercial con la Unión Europea, el cual entró en vigencia el 1° de agosto de 2013. Sin embargo, las obligaciones derivadas del mismo no son vinculantes entre los dos países latinoamericanos, por lo cual los compromisos en compras públicas entre ambos países se dan en el marco de la Alianza del Pacifico.

(17). El Acuerdo Plurilateral de Compras Públicas (ACP) cubre las compras públicas de las entidades centrales y subcentrales de los países signatarios, y se aplica a leyes, reglamentos, procedimientos o prácticas vinculadas a compras públicas. Empero, reconoce las necesidades de progreso de los países en desarrollo, en particular de los países menos adelantados, y autoriza a los Estados parte a concederles un trato especial y diferenciado. Su objetivo es la unificación de reglas sobre el alcance y los procedimientos relativos a la contratación pública de todos los Estados-Parte. Ver Osterlof, Villasuso y Herdocia, 2011. Estos Acuerdos no excluyen Acuerdos de Contrataciones Públicas bilaterales. Ver Berlinski, Ferreira, Labraga y Vaillant, 2011, 40. Son partes del Acuerdos de Contrataciones Públicas de la OMC, Armenia, Canadá, Unión Europea con respecto a sus 28 Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido y Suecia, Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Checa y la República Eslovaca; Bulgaria y Rumania; Croacia, Corea, Estados Unidos, Hong Kong , China, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Noruega, Países Bajos respecto de Aruba, Singapur, Taipei Chino.

(18). Colombia y Chile hacen parte de los principales acuerdos de compras y servicios de la OMC, a saber: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado Gatt sigla en inglés) y el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), sin embargo, estos excluyen taxativamente la aplicación del principio de trato nacional en materia de compras públicas. Este principio solamente hace parte del Acuerdo Plurilateral de Compras Públicas de la OMC, del cual Chile y Colombia son observadores, pero no hacen parte. Es por lo anterior, que señalamos que, por medio de los Tratados de Libre Comercio, ambos países han incorporado a su ordenamiento jurídico, las reglas contenidas en el ACP.

(19). La denominación de Acuerdo Comercial que se haga en este texto se refiere a Tratado de Libre Comercio que contiene derechos y obligaciones en materia de compras públicas, conforme a la legislación interna de ese país.

(20). Este cuadro fue elaborado con base en los tratados de libre comercio celebrados entre Colombia-México, Colombia-Canadá, Colombia-Chile, Colombia-Salvador, Guatemala, Honduras; y Colombia-Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

(21). En parte, lo antedicho puede reforzarse sobre el temor que se ha presentado en el caso Mexicano, sobre el verdadero impacto que ha tenido la integración económica con EEUU y con Canadá. Efectivamente, opina Patiño Manfer, en Estados Unidos y en Canadá no existe un sector paraestatal equivalente al mexicano, principalmente, en el sector energético, petróleo, salud y actividades similares que están a cargos de privados, con una intervención marginal del Estado. Ver Patiño, 2009, 444.

(22). Este cuadro fue elaborado con base en los tratados de libre comercio celebrados entre Chile y Colombia, Estados Unidos, Canadá, México, EFTA, Unión Europea, y Costa rica, Salvador, Guatemala, Honduras (Señalado aquí como “Centroamérica).

(23). Informe Mipe, proveedores micro y pequeños empresarios en ChileCompra, publicado en Septiembre del año 2013, disponible en la página www.chilecompra.cl (Consultado el 4 de diciembre de 2013). El informe expone que el 91% de los proveedores que se han adjudicado al menos un negocio con el Estado son Mipes. Ver también Beláustegui, 2011, 46. No obstante, en Colombia el panorama parece ser diferente; la Contraloría General de la República publicó, en agosto del 2013, un informe sobre la concentración de la contratación estatal; esa investigación no se realizó sobre todas las entidades públicas del país; sólo se aplicó a 8 Ministerios, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las Corporaciones Autónomas Regionales, con sus entidades adscritas, vinculadas, gerencias y oficinas, que sumaron un total 263 sujetos de control. Según el informe citado, 60 contratistas concentran el 42% de la contratación de las 263 entidades analizadas. Ver Contraloría General de la República (Colombia) “Informe ejecutivo contratación 2012-2013, metodología y resultados equipo `A´”. Sin embargo, en el marco de la presente investigación, se realizó una solicitud y recolección de los datos administrados por Colombia Compra Eficiente (CCE), quien facilitó las bases de datos de la contratación estatal del año 2004 a 2013, encontrando que, debido a las dificultades propias de la formación de la base de datos, la multiplicidad de fuentes que alimentan las bases de datos señaladas (las entidades contratantes son las que remiten la información a CCE) y las inconsistencias de la información que se registra allí, resultó imposible realizar un diagnóstico fiable sobre la concentración de la contratación pública en Colombia. Tanto para esta investigación como para cualquier entidad o particular que quisiera realizar veeduría a la contratación estatal en Colombia, resultaría imposible extraer algún resultado confiable sobre la concentración de la contratación pública o la participación de Mipymes en las compras públicas, puesto que la base de datos carece de un elemento diferenciador de estas últimas.

(24). No se incluyen dentro de esta excepción los contratos de obras municipales por estar sujetos a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley No. 18.695). En lo no regulado se aplica supletoriamente las disposiciones de la Ley No. 19.886. Lo señalado no quiere decir que estos contratos estén excluidos de las obligaciones de libertad de concurrencia e igualdad de oferentes contenidos en la Ley 18.575.

(25). Esta es la conclusión del estudio denominado “Reformas en los Mecanismos de Compras Públicas y las Mipymes” adelantado por la Red Iberoamericana de Compras Gubernamentales. Ver Saavedra, 2011.

(26). ChileCompra es un sistema de compras y contratación de bienes y servicios asimilable a un mercado electrónico, basado en una plataforma de comercio, donde participan todos los órganos públicos, excepto las empresas estatales que por ley no estén adscritas al sistema. Este sistema obliga a que toda la documentación relativa a un proceso de compra tiene que estar publicada en Internet. El proceso de contratación, en todas sus etapas, se realiza por medios electrónicos utilizando formularios dinámicos que tienen plena validez legal, desde la creación de una solicitud de adquisición hasta la recepción de la factura electrónica y el pago. Ver Barahona, Elizondo, Jiménez, 2010.

(27). Mediante Ordering o crédito contra orden de compra, las instituciones financieras en alianza con Chilecompra otorgan automáticamente un crédito a las Mipymes contra entrega de la orden de compra que recibe la empresa mediante el portal www.mercadopublico.cl, permitiéndoles obtener liquidez al inicio de la ejecución del contrato adjudicado como capital de trabajo. Mediante el Confirming, las Mipymes reciben recursos anticipadamente por la cesión de las facturas a la entidad financiera, previa confirmación del organismo público.

(28). Ver ut supra, pie de página 26.

(29). Ver Colombia, Congreso de la República, Ley 590 de 2000 y la Ley 816 de 2003. Ver Gobierno Nacional, Decreto 1510 de 2013.

(30). En primer lugar, es necesario resaltar que los países latinoamericanos no cuentan con una caracterización uniforme sobre las mipymes. Usualmente, los criterios que más se utilizan son el número de empleados, ventas y activos. Bolivia, Colombia y Uruguay se identificaban como naciones que contaban con instrumentos para el fomento a la industria nacional y al apoyo a las MIPyMEs, que no excluyen de la contratación estatal, la participación del extranjero. Por su parte, Perú no utiliza medidas horizontales de apoyo a la industria nacional pero sí gran cantidad de medidas de apoyo de las MIPyMEs. Finalmente, Chile no utiliza las compras públicas como instrumento de política industrial. Esta última situación supone que Chile no tiene inconvenientes en la suscripción de estos Acuerdos. Así, ningún país consigue un tratamiento preferencial en las compras públicas chilenas con respecto a quienes no firman estos Acuerdos. Por lo tanto, para Chile es relativamente sencillo conciliar su normatividad doméstica con los Acuerdos de Compras Públicas, y las ganancias de la firma de estos Acuerdos para quien negocia con Chile no son significativas. En el tratamiento que se le otorga a los bienes, servicios y proveedores de la contraparte en el Acuerdo no hay implícito un trato preferencial respecto a terceros países. Ver Berlinski, Ferreira, Labraga y Vaillant, 2011, 5 y 40. Ver también Osterlof, Villasuso, Herdocia, 2011, 131.

(31). Por ejemplo, Chile, Colombia, Perú y Bolivia excluyeron la participación de oferentes extranjeros en contratos que se seleccionen por medio de la contratación directa.

(32). El tratado de Colombia con Guatemala solo prevé un umbral de USD 250.000 para contrataciones públicas celebradas por empresas industriales y comerciales del Estado siempre que no estén relacionadas con su objeto social y el texto del acuerdo con Costa Rica, en trámite de ratificación, no prevé umbrales para su aplicación.

(33). Al igual que en el caso mexicano, se hicieron diferenciaciones relativas a los servicios de construcción, pero en esta oportunidad, aplicable a todos los niveles, con el umbral en DEG 5.000.000, equivalente en pesos colombianos, 14.665.850.000. Berlinski, Ferreira, Labraga y Vaillant, 2011, 16

(34). Ver Colombia, Congreso de la República, Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001 y la Ley 816 de 2003. Colombia. Esta misma situación se constata con las empresas industriales y comerciales de Ecopetrol, ISA e ISAGEN, que no están sujetos a los requisitos de la ley de contratación pública colombiana, y por ello, no deben aplicar los procedimientos establecidos en el capítulo de compras públicas de los TLC. En todo caso, estas empresas tienen la oblicación de no discriminar a los proveedores extranjeros de países con los que se haya suscrito TLC con capítulo de compras públicas. Ver Rojas y Lloreda, 2013, 332.

(35). Ver Colombia, Departamento Nacional de Planeación, 2012.

(37). El término spaghetti bowl fue acuñado por Jagdish Bhagwati, condensando en éste el impacto que causa en el comercio internacional la proliferación de Tratados de Libre Comercio, lo cual considera el autor, es nocivo para los postulados del Multilateralismo que abandera la Organización Mundial de Comercio, argumentando principalmente que estos acuerdos llevan implícito la obtención de beneplácitos preferenciales y excluyentes para el libre comercio. Véase en profundad exposición de motivos en Bhagwati,, Jagdish , US Trade Policy: The Infatuation whit FTA´s, Columbia University, Discussion Serie Paper No. 726, 1995.

(38). Los convenios interamericanos sobre corrupción son relevantes en la conformación de este nuevo régimen de contratación estatal. Los Estados Americanos suscribieron el 29 de marzo de 1996 la Convención Interamericana contra la Corrupción que tiene como propósitos fortalecer el desarrollo de mecanismos que buscan detectar, evitar, sancionar y erradicar la corrupción. Igualmente promueve la cooperación entre Estados con la finalidad de asegurar la eficacia de las medidas para atacar los actos de corrupción realizados por funcionarios públicos. En el texto de la Convención se describen las conductas que son consideradas actos de corrupción y se establecen tipos penales que los Estados deben incorporar a sus legislaciones internas con la finalidad de armonizar y universalizar las conductas consideradas corruptas en los países adherentes a la Convención. Mediante el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) se realiza una revisión de los progresos y dificultades de los Estados en el desarrollo de políticas y programas contra la corrupción Mediante informes nacionales y hemisféricos se registra el avance de las políticas públicas en la materia. El 31 de Octubre de 2003 se suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que ha sido ratificada por 165 países y contiene una serie de políticas para prevenir actos de corrupción en el sector público y privado. De la misma manera se describen conductas ilegales y se establecen mecanismos de cooperación internacional, asistencia técnica e intercambio de información entre Estados con la finalidad de consolidar la lucha global contra la corrupción. Ver en Departamento Nacional de Planeación, 2012.

(39). No obstante, asociado a la crisis financiera y económica internacional, el gobierno federal en EEUU, incluyó requerimientos al "Buy American Act", bajo el cual las agencias pueden en realizar compras de materiales de construcción definidas como "domestic end-products". Además, se instituyó un conjunto de preferencias que tenían por objeto mejorar la capacidad de las pequeñas empresas para competir por contratos federales, y varios esquemas para reservar cierto porcentaje de los fondos “set-aside”. Estas medidas se complementaban en algunos Estados con regulaciones del tipo “Buy-In-State” o “Buy American”, como también preferencias y “set-asides”. Berlinski, Ferreira, Labraga y Vaillant, 2011, 10. Ver también Camargos y De Morais, 2003, 16 y 86 Los autores citados resaltan que en la experiencia americana, en realidad existen tres mecanismos de privilegio a la compra de bienes y servicios de producción doméstica, a saber, Buy American Act, Balance of Payment Program y Small Business. El primero de estos instrumentos establece que, para que el bien sea objeto de protección, (I) el bien debe ser producido en los Estados Unidos; y (ii) la propiedad debe cumplir con el requisito de contenido nacional, esto es, el costo de los componentes internos debe representar más del 50% del coste de todos los componentes utilizados. El Balance of Payments Program, establece las excepciones al régimen citado, bajo las siguientes condiciones: a) Monto estimado de la oferta no exceda de $ 100.000; b) el artículo subastado en la lista de "no disponibilidad" de los Estados Unidos de América; c) el jefe de la agencia contratante determina que el trabajo sólo puede llevarse a cabo con materiales extranjeros, incluso por razones geográficas o características (arena, piedra, hormigón, etc.) d) la adquisición de materiales perecederos; e) con sujeción a las normas de contratación de un tratado o acuerdo entre los gobiernos; f) cuando el precio de la materia de los Estados Unidos (incluyendo los gastos de envío y manipulación) supera en más de un 50% el precio de los materiales locales; o g) el jefe de la agencia que está llevando a cabo la adquisición determina que es en el interés público para aplicar las restricciones de la Balanza de Pagos del programa o de que es imposible aplicarlos a ciertos materiales (FAR 25.303). Por último, para destacar, el Small Business Act protege a pequeñas y medianas empresas, y señala que la preferencia a la oferta de estas empresas se aplica objetivamente a las compras públicas de bienes o servicios de valor entre $ 2.500 y $ 100.000 US$. En todo caso, para adquisiciones de mayor escala, con la imposibilidad de favorecer plenamente a las pequeñas empresas, la porción de las adquisiciones puede estar destinado a la participación exclusiva de las pequeñas empresas. Camargos y De Morais, 2003, p. 90.

(40). Camargos y De Morais, 2003.

Comentarios

Noticia aún sin comentar.

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:

Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.

- El INAP no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.

- No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.

- Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Últimos estudios

El control de la administración por sí misma en Argentina. El rol de la sindicatura general de la nación en la lucha contra la corrupción: una mirada comparativa

El mecanismo de denuncia de la agencia de asilo de la Unión Europea a la luz del derecho a una buena administración

La formación de personal en la administración: propuesta de mejora del modelo de formación del PTGAS de la Universitat de València

Conexión al Diario

Publicaciones

Lo más leído:

- INAP: El INAP lanza 30 acciones formativas centralizadas para el 1er semestre 2026 del Programa de Desempeño en el Ámbito Local

- INAP: Se abre el plazo de inscripción para los cursos del Programa de Desarrollo Profesional Continuo e Innovación docente del segundo trimestre de 2026

- Estudios y Comentarios: El control de la administración por sí misma en Argentina. El rol de la sindicatura general de la nación en la lucha contra la corrupción: una mirada comparativa

- Tribunal Supremo: El Servicio Madrileño de Salud ha de abonar a un acreedor la cantidad fija de 40 euros por cada factura reclamada por los suministros a numerosos hospitales

- Jurisprudencia: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso T.V. c. ESPAÑA, de 10 de octubre de 2024

- Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un ciudadano extranjero extracomunitario y recuerda que los órganos judiciales no pueden suplantar a la administración en la fundamentación de sanciones administrativas

- Actualidad: El Gobierno de España destinará ocho millones de euros a proyectos de emprendimiento digital liderados por mujeres

- Actualidad: El Gobierno anuncia que Madrid acogerá este año el primer Foro Digital Iberoamericano para impulsar la cooperación tecnológica

- INAP: El director del INAP, Manuel Pastor, ha participado en el Congreso CNIS

- Actualidad: La directora general de Tributos del Ministerio de Hacienda, María José Garde, nombrada Jefa del Secretariado del Foro Global de Transparencia e Intercambio de información con Fines Fiscales de la OCDE

Acceso gratuito

Acceso gratuito Acceso gratuito

Acceso gratuito Entrar

Entrar Entrar

Entrar