Santiago A. Bello Paredes

La necesaria incorporación al derecho y políticas públicas del principio de sostenibilidad demográfica

Este trabajo pretende argumentar la necesidad de incluir en el Derecho público, tanto nacional como de la Unión Europea, un nuevo principio que fundamente y sirva como objetivo de las políticas públicas: el principio de sostenibilidad demográfica. Se pretende que este principio sirva como justificación legal para integrar los factores demográficos en todas las políticas públicas que se adopten a nivel nacional, regional y local, de forma que estos sirvan como parámetros de legalidad y oportunidad en la formulación, aplicación, supervisión y evaluación de todas las políticas y programas relativos o que afecten al desarrollo sostenible.

Santigo A. Bello Paredes es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos

El artículo se publicó en el número 65 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, enero 2024)

THE NECESSARY INCORPORATION OF THE PRINCIPLE OF DEMOGRAPHIC SUSTAINABILITY INTO LAW AND PUBLIC POLICIES

ABSTRACT: This work aims to argue the need to include in public law, both national and European Union, a new principle that fundamentally serves as an objective of public policies: the principle of demographic sustainability. It is intended that this principle serve as a legal justification to integrate demographic factors into all public policies adopted at the national, regional and local level, so that these serve as parameters of legality and opportunity in the formulation, application, supervision and evaluation of all policies and programs relating to or affecting sustainable development.

1. EL DESARROLLO SOSTENIBLE: UN INSTRUMENTO EN BÚSQUEDA DE SU IDENTIDAD JURÍDICA

1.1. El desarrollo sostenible en el Derecho español y de la Unión Europea

La primera cuestión que se debe analizar en este trabajo es el impacto que el concepto del desarrollo sostenible (DS), como piedra angular sobre la que descansa una importante acción multilateral e internacional que pretende cambiar los paradigmas de la actividad económica, social y, también, jurídica de las sociedades contemporáneas, está teniendo sobre el contenido del ordenamiento jurídico (Bello Paredes, 2017:1197). Y es que, el desarrollo sostenible se ha configurado como una línea de actuación, pública y privada, tendente a revertir la situación del hábitat en el que se desarrolla el ser humano. Pero para alcanzar este resultado, el DS debe transformarse de un mero ideal para la actividad humana a un principio legal, con eficacia jurídica, que regule su comportamiento presente y futuro (Bello Paredes, 2020:2).

El primer acercamiento normativo en España a este instrumento se produjo con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible (LES), Ley 2/2011, de 4 de marzo, en la cual se incluyó una definición legal del DS, en su faceta relacionada con la economía, con la finalidad de establecer las reformas estructurales necesarias para crear las condiciones que favorecieran un desarrollo económico bajo este nuevo paradigma, artículo 1. En este sentido, su artículo 2 estableció que por economía sostenible debía entenderse:

“un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.

Ya anteriormente, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, había establecido un conjunto de medidas para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural en tanto que suponían condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos constitucionales, artículo 1.1.

En esta definición legal de la LES se integran los ideales y principios básicos contenidos en el significado internacionalmente reconocido del desarrollo sostenible (Mariño Jiménez, Flores Gamboa y Bonilla, 2018: 1391), el cual fue explicitado en el Informe de la Comisión Brundtland, “Our Common Future”, aprobado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU de fecha 11 de diciembre de 1987, en el que se concluye que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin poner en peligro la capacidad de las ge neraciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, apartado 27(1).

De esta forma, el DS en su dimensión económica aspira a alcanzar que el bienestar de la sociedad debe alcanzar un nivel máximo, que permita erradicar la pobreza, mediante la utilización óptima y eficiente de los recursos naturales. En su dimensión social, se pretende el bienestar de la población, la mejora de los servicios básicos de salud y educación y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Por último, en su dimensión ambiental, se pretende la conservación y mejora de la de los recursos físicos, biológicos y de los ecosistemas.

Por otra parte, este concepto del desarrollo sostenible, en su dimensión ambiental, había tenido ya su reflejo en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, el cual en su sentencia de fecha 26 de junio de 1995 estableció una avanzada interpretación del medio ambiente al considerar, en una interpretación de los artículos 45, 128 y 130 CE, que existe:

“un derecho de todos a disfrutarlo y un deber de conservación que pesa sobre todos, más un mandato a los poderes públicos para la protección (artículo 45 CE). (). Se trata en definitiva del desarrollo sostenible, equilibrado y racional, que no olvida a las generaciones futuras, alumbrado el año 1987 en el llamado Informe Bruntland, con el título “Nuestro futuro común” encargado por la Asamblea General de las Naciones Unidas”(2).

Nos encontramos, por tanto, ante una visión antropocéntrica del instrumento del desarrollo sostenible, al situar al ser humano como eje vertebrador de todo el sistema (Bello Paredes, 2020: 16).

En el ámbito europeo, la utilización del concepto de desarrollo sostenible en las instituciones de la Unión Europea también ha sido relativamente tardía. Y es que no fue hasta 1992, con la firma del Tratado de Maastricht, suscrito en fecha 7 de febrero de 1992, cuando se asumió el objetivo de promover un crecimiento duradero y respetuoso con el medio ambiente.

De esta forma, el artículo B) de este tratado establecía que:

“la Unión tendrá los siguientes objetivos:

- promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento de una unión económica y monetaria que implicará, en su momento, una moneda única, conforme a las disposiciones del presente Tratado ()”.

El siguiente hito normativo se produjo con la aprobación del Tratado de Lisboa, en fecha 13 de diciembre de 2007, por el cual se modificaron los Tratados de la Unión Europea y el constitutivo de la Comunidad Europea. Ahí se impulsó con mayor fuerza vinculante la consecución del objetivo del DS con una serie de políticas activas asociadas a este objetivo.

En este sentido, en el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) se establece que:

“la Unión () obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico”.

Además, en sus relaciones internacionales la UE contribuirá al desarrollo sostenible del planeta, artículo 3.5 ; para lo cual dentro de las acciones exteriores apoyará el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza, artículo 21.2 d) y contribuirá a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y de la gestión sostenible de los recursos naturales mundiales, para lograr el desarrollo sostenible, letra f) de este precepto normativo.

Y en lo que se refiere al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se establece que las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible, artículo 11.

De esta forma, se puede concluir que, tanto en España como en la Unión Europea, el desarrollo sostenible se concibe como un entorno social, económico y medioambientalmente favorable al ser humano que ha surgido como corolario inescindible de las políticas de protección ambientales, pero que han excedido de ese ámbito material y que, en una dimensión jurídica, significa un ideal y un objetivo a alcanzar a través de la articulación de los instrumentos legalmente necesarios.

1.2. El desarrollo sostenible en el marco estatutario

Además, a nivel autonómico se ha reconocido una especial incidencia del DS en normas estatutarias que lo incluyen dentro de sus principios rectores de las políticas públicas. Situación que ha acontecido con las diversas reformas estatutarias a partir de la VIII Legislatura (2004-2008).

Así, en el Estatuto de Castilla y León (Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre) se establece en su artículo 16 que:

“los poderes públicos de Castilla y León deben orientar sus actuaciones de acuerdo con los principios rectores que establecen la Constitución y el presente Estatuto. En el ejercicio de sus competencias, deben promover y adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de los siguientes objetivos: () 2. El crecimiento económico sostenible, orientado a la cohesión social y territorial y a la potenciación y aprovechamiento pleno de los recursos de la Comunidad para mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses. () 9. La lucha contra la despoblación, articulando las medidas de carácter institucional, económico, industrial y social que sean necesarias para fijar, integrar, incrementar y atraer población”.

Ello debe conducir a la elaboración de una política pública autonómica que tenga este objetivo y con la finalidad última de “fijar, integrar, incrementar y atraer población”, esta política deberá tener un carácter holístico pues debe integrar, al menos, medidas de carácter institucional, económico, industrial y social.

Esta redacción estatutaria está hilada con una tendencia generalizada en los denominados estatutos de última generación.

Así el Estatuto de Cataluña(3) recoge en su artículo 39 que:

“1. Los poderes públicos de Cataluña deben orientar las políticas públicas de acuerdo con los principios rectores que establecen la Constitución y el presente Estatuto. En el ejercicio de sus competencias, los poderes públicos de Cataluña deben promover y adoptar las medidas necesarias para garantizar su plena eficacia.

2. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

3. Los principios rectores son exigibles ante la jurisdicción, de acuerdo con lo que determinan las leyes y las demás disposiciones que los desarrollan.”

Lo cual supone una clara sintonía con el contenido de los artículos 16, párrafo primero y 17.3 del EACYL.

Y entre esos principios rectores se encuentra el desarrollo sostenible, artículo 4.3, que luego se vinculan a los aspectos medioambientales, artículo 27.1, socioeconómicos, artículo 45.1 y 46.1.

En un sentido similar, el Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, incluye al desarrollo sostenible entre sus principios rectores, aunque formulado como un derecho subjetivo, en su artículo 18.1, estableciendo como competencia exclusiva de la Comunidad, la de tratamiento especial de las zonas de montaña que garantice su modernización y un desarrollo sostenible equilibrado, artículo 71, apartado 19.

Por último, la reforma estatutaria de Extremadura, producida por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, incluye el desarrollo sostenible dentro de sus principios rectores en el artículo 7, junto con el de alentar el crecimiento demográfico regional, el retorno de los emigrantes y luchar contra la despoblación de las zonas rurales.

Y la cita del contenido estatutario catalán de su artículo 39 no resulta baladí, pues ha tenido un cierto reconocimiento en la STC 31/2010, de 28 de junio, cuando se establece que, pese a no haber sido impugnada expresamente su constitucionalidad, en relación con uno de los principios rectores estatutarios descrito en el artículo 41.5, y referido a la materia de perspectiva de género, se concluye su adecuación al texto constitucional pues “lo que determina que la actividad de los poderes públicos en la prosecución del mandato establecido habrá de atenerse, en cada caso, a lo dispuesto por el legislador competente, lo que incluye, también las leyes del Estado” (4).

Ya antes la STC 247/2007, de fecha 12 de diciembre, había establecido que(5):

“En conclusión, los Estatutos de Autonomía, que en el ámbito institucional del contenido estatutario pueden establecer derechos subjetivos por sí mismos, en el ámbito de atribución competencial requieren de la colaboración del legislador autonómico, de tal manera que las prescripciones estatutarias relativas a este último ámbito, cualquiera que sea el modo literal en que se enuncien, han de entenderse, según antes se acaba de decir, como mandatos, orientaciones u objetivos, dirigidos a los poderes públicos autonómicos para el ejercicio de competencias que el Estatuto atribuya”.

Y todo ello con las siguientes limitaciones(6):

“El primero de dichos límites, también lo hemos dicho ya, es el de la necesaria igualdad en todo el territorio nacional del régimen de los derechos constitucionales en sentido estricto, ex arts. 53.1 y 81.1 CE, lo que impone, respecto a dichos derechos constitucionales, la igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles (SSTC 25/1981, de 14 de julio, 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 2, 37/1987, de 26 de marzo, FJ 19 ; 319/1993, de 27 de octubre, FJ 5, entre otras muchas). El segundo de los límites a las diversificaciones de regímenes jurídicos que pueden establecer las Asambleas de las Comunidades Autónomas se contiene en el art. 149.1 de nuestra Constitución y tiene dos proyecciones diferentes. De un lado, la competencia estatal para regular <<las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales>> (art. 149.1.1 CE). Y, de otro, las competencias exclusivas, legislativas o, simplemente, de <<legislación básica>> que el Estado también tiene atribuidas por las diversas reglas del art. 149.1 CE. Reglas estas últimas que ponen de relieve el diferente grado de homogeneidad que el constituyente quiso que quedara preservado en cada una de las materias incluidas en este precepto constitucional”.

Por lo que se concluye que(7):

“nuestra Constitución permite que las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas establezcan sus propias políticas diferenciadas en las materias de su competencia y que, al hacerlo, determinen una diversidad de regímenes jurídicos en cada una de ellas con los efectos consiguientes sobre los ciudadanos de cada territorio autonómico, efectos que podrán producirse a través de los diversos medios, instrumentos o técnicas que son inherentes al ejercicio de la autonomía política (declaraciones programáticas, formulación de derechos subjetivos de los destinatarios de las actuaciones o adopción de medidas concretas, entre otras posibles)”.

En definitiva, el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo que los principios rectores recogidos en el texto constitucional no constituyen derechos fundamentales en sentido propio, sino mandatos al legislador para orientar la política social y económica, sirviendo de parámetro de constitucionalidad de las leyes al efecto(8).

Aunque estos principios no generen, por sí mismos, derechos subjetivos a favor de los ciudadanos, salvo que la ley los reconozca, ni derechos susceptibles de amparo constitucional, sí constituyen contenidos constitucionales que el legislador y el resto de los poderes públicos no pueden desconocer y que son concreción de la cláusula del Estado social con que el artículo 1 CE define nuestra forma política, así como de la obligación que el artículo 9.2 CE impone a los poderes públicos.

Y es que la interpretación del Tribunal Constitucional, como recuerda la STC 106/2022, de 13 de septiembre (9), impide considerarlos como normas sin contenido y obliga a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes(10).

Es por ello por lo que, “el principio rector sea utilizado como criterio para resolver sobre la constitucionalidad de una acción positiva del legislador, cuando esta se plasma en una norma de notable incidencia sobre la entidad constitucionalmente protegida”(11).

Sentado esta configuración de los principios rectores establecidos en el texto constitucional, similar consideración debe efectuarse sobre aquellos que se establecen en los diversos estatutos de autonomía respecto de sus correspondientes ordenamientos jurídicos autonómicos.

En breve, estos principios rectores constituyen disposiciones de carácter horizontal que se proyectan sobre el ejercicio de la competencia, pero que no alteran la titularidad de la competencia establecida en la Constitución y en los diversos estatutos de autonomía.

En términos generales, puede decirse que, como es propio de las normas programáticas, el despliegue del carácter informador de los principios rectores estatutarios sobre la ley consiste en actuar como fundamento, impulso o estímulo de la actuación legislativa. Se emplean aquí estos términos en el sentido de que gracias a los principios rectores pueden reputarse estatutariamente legítimas determinadas opciones del legislador, que, sin el concurso de estos, podrían verse cuestionadas, sobre todo en los casos en los que suponen limitación de derechos. Esta es también, como se sabe, una de las principales funciones de los propios principios rectores constitucionales

Y dentro de esta pluralidad de intervenciones públicas establecidas estatutariamente, la primera puede ser referida al establecimiento de un marco jurídico propio (normativo, presupuestario y organizativo) sobre esta materia y que resuelva el problema de la descoordinación entre los diversos instrumentos existentes derivados de la ordenación del territorio y aquellos otros surgidos de la cohesión territorial o de la planificación general de la actividad económica (desarrollo rural), los cuales debieran estar coordinados e interrelacionados entre sí para poder realizar una actividad multinivel de planificación y gobernanza entre las diversas entidades políticas.

De esta forma, se supera el paradigma de la lucha contra la despoblación integrado en el ámbito del desarrollo rural y este, a su vez, ligado a la actividad económica agrícola fundamentalmente, pues aquel supera el ámbito territorial y objetivo de las zonas y municipios rurales.

1.3. El desarrollo sostenible en la Agenda 2030

En un ámbito internacional del desarrollo sostenible, no podemos desconocer la importancia que puede suponer la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, realizada en la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes de las Naciones Unidas, los cuales aprobaron la Resolución de la Asamblea General de la ONU, de fecha 25 de septiembre, (Res. A/70/1), “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”(12), que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desgranados en 169 metas concretas, que deben estimular y guiar la actuación de las personas y las organizaciones privadas y públicas hasta el año 2030.

Con respecto a los 17 ODS finalmente aprobados en la Agenda 2030, estos son los siguientes: 1) Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2) Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3) Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 4) Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 5) Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 6) Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 7) Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 8) Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 9) Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10) Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11) Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12) Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13) Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14) Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15) Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, y 17) Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, (Bello Paredes, 2020: 28).

Más allá de este listado de ODS, la conclusión que tenemos que tratar de obtener o refutar es si este conjunto de declaraciones en torno al desarrollo sostenible resulta un desiderátum a los poderes públicos nacionales o, por el contrario, estos ODS deben ser recepcionados de forma inexcusable en cada ordenamiento interno, ora por obligación de los propios ODS, ora por otras obligaciones de naturaleza internacional ya existentes en otros instrumentos de naturaleza jurídica (Bello Paredes, 2020: 29).

Si evaluamos la propia configuración de las decisiones de la Asamblea General de la ONU, el artículo 10 de su Carta fundacional establece que la Asamblea General puede discutir cuantos asuntos o cuestiones, dentro de los límites de esa Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esa Carta y, salvo lo dispuesto en el artículo 12, podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a ambos.

Luego los ODS de la Agenda 2030 tendrán, inicialmente, este carácter de recomendación a los Estados miembros de la ONU, por cuanto no se refieren al ámbito de funciones de los artículos 12 y 24 de la Carta. Pues este órgano supranacional no tiene competencias legislativas, aunque se apunta por la doctrina que algunas resoluciones que ostenten la consideración de Declaraciones sí pueden tener valor jurídico(13).

Además, -debemos señalar que los 17 ODS no surgen por generación espontánea, por el contrario, fueron establecidos sobre la base de obligaciones internacionales ya vigentes en el ámbito material del DS. En este sentido, en la propia Agenda 2030 se establece que esta se inspira en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho internacional; y que sus fundamentos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005(14).

En este plano de interacciones, la lista completa de las superposiciones entre los ODS y los derechos humanos internacionalmente reconocidos resulta evidente. En un análisis exhaustivo de la Agenda 2030, “The Danis Institute for Human Rights” concluyó que 156 de sus 169 objetivos, más del 92% por tanto, reflejan los derechos humanos y las normas laborales básicas ya contenidos en el Derecho internacional(15).

De esta forma, la Agenda 2030 supone el reconocimiento de compromisos jurídicos y políticos, la definición de guías de conducta, el establecimiento de pautas de comportamiento y la aceptación por lograr el desarrollo sostenible en todas sus manifestaciones. Pero su aplicación final corresponderá a cada uno de los Estados signatarios (Díaz Barrado, 2016: 48).

Por ello, se puede concluir que la implementación en el sistema jurídico del desarrollo sostenible se ha realizado a través de la actuación fragmentaria de diversos tratados internacionales, pues la eficacia jurídica de Agenda 2030 descansa más sobre la reiteración de sus ODS en estos tratados internacionales previos, que en su propia innovación jurídica; aunque sí debe destacarse su importante labor compiladora de los principios y objetivos del desarrollo sostenible (Bello Paredes, 2020: 38).

En conclusión, la consecución de los 17 ODS debe pivotar sobre la configuración legal del desarrollo sostenible como un principio general del derecho incrustado en las normativas nacionales, constitucionales e infra constitucionales, así como en las normas supranacionales configuradoras del Derecho Internacional y en las propias resoluciones judiciales.

En este sentido, una gran parte de ellos tienen un evidente carácter jurídico por cuando son trasunto de normas internacionales ya vigentes y deberán ser considerados como principios generales del derecho, para lo cual estos deben servir como vectores para el futuro desarrollo normativo de los poderes públicos (Bello Paredes, 2020: 39).

2. LA PREOCUPANTE SITUACIÓN DEMOGRÁFICA EN LA UNIÓN EUROPA, Y ESPAÑA NO ES UNA EXCEPCIÓN

Los últimos datos de Eurostat sobre la situación demográfica en Europa presentan un balance caracterizado por una población envejecida, con una tasa baja de fertilidad que no llega a la tasa de reposición y que habita en áreas urbanas lo que conlleva una situación de baja densidad en las zonas rurales(16).

Y este fenómeno no representa una situación nueva que haya aflorado de manera inesperada en este siglo XXI, sino que, por el contrario, es ahora cuando se ha visto reivindicada y empoderada como problema público emergente. No podemos obviar que la despoblación debe ser entendida como el resultado más evidente de un cambio estructural que ha actuado en el medio rural y que ha conducido a una reordenación –social y territorial– de una sociedad de fuerte componente urbano (Baraja, Herrero, y Martínez, 2021: 154).

De esta forma, nos encontramos ante uno de los problemas más importantes, a medio y largo plazo, no sólo para España sino también para la Unión Europea (UE). En este sentido, diversos órganos de la UE vienen denunciando esta situación y requiriendo medidas conducentes a su reversión de forma urgente (Bello Paredes, 2023:126).

En Europa existe una situación de despoblamiento de las zonas rurales, por ello no resulta extraño que desde la UE se venga reflexionando esta situación con una finalidad prospectiva, como puede ser en el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de fecha 16 de junio de 2016, “La respuesta de la UE al reto demográfico”(17). En este documento se realiza una descripción del cambio demográfico que ha venido desarrollándose en Europa, al que se califica como uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea, con el envejecimiento de su población, la disminución del número de jóvenes y una baja tasa de natalidad(18).

Y es que, pese a la habilitación normativa contenida en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en el cual se establece que se prestará una especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes(19), las respuestas que han llegado desde la UE han carecido de la suficiente eficacia para revertir esta situación (Bello Paredes, 2023:127).

Por eso en el citado Dictamen se concluye la necesidad de una respuesta al cambio demográfico que incluya una visión amplia, coordinada e integradora, puesto que se trata de un tema transversal en el que se efectúe un especial énfasis sobre las siguientes líneas de acción(20):

1. Priorizar la creación de oportunidades de apoyo y generación de vida para ayudar a atraer y retener población joven en todo el territorio.

2. Impulsar políticas favorables a la familia, en particular, mediante medidas que eliminen los obstáculos que desincentivan la paternidad y que contribuyan a aumentar la tasa de natalidad, incorporando la perspectiva de género.

3. Alentar la vida autónoma de las personas de edad avanzada, aumentando la esperanza de vida sana y reducir su dependencia.

4. Luchar contra la exclusión social que afrontan algunas capas de la población, así como implantar políticas de conciliación de la vida profesional y familiar.

5. Apoyar políticas de inmigración en los Estados miembros.

Y deberán ser las entidades locales y regionales las organizaciones territoriales que deben estar plenamente capacitadas para aplicar estas políticas de integración, incluidos los pequeños municipios de las zonas rurales(21).

Sin que deba desconocerse, las consecuencias del cambio demográfico en Europa sobre el conjunto de su economía y sociedad, puesto que este cambio tiene repercusiones para el futuro de los sistemas sanitarios y de protección social, de los presupuestos y de las necesidades de vivienda e infraestructuras en este marco territorial europeo, por lo que la UE tendrá que encontrar soluciones urgentes para garantizar su competitividad ante el descenso de su población en edad laboral(22).

En lo que se refiere a la distribución de zonas rurales y urbanas en la UE (Bello Paredes, 2023:129), con los datos de Eurostat(23) se pude afirmar que resulta evidente que el problema de la baja densidad de población se concentra en 4 Comunidades Autónomas españolas: Aragón (27,7), Castilla y León (25,7), Castilla-La Mancha (25,7) y Extremadura (26,1), y en algunas otras regiones de Francia (Limousin: 43, Auvergne: 52,5, Borgoña, 51,5 y Champagne-Ardenne, 51,7), Italia (Basilicata: 56,4 y Valle de Aosta: 38,8), Portugal (Alentejo: 22,8), Rumania (Vest: 55,9) Irlanda (Southern: 54,9, Northern an Western: 34,5), porque habría que excluir las regiones de Suecia e Islandia por sus especiales circunstancias climatológicas.

Figura 1. Situación de la densidad en las NUTS 2 UE 2022

Y un apunte de naturaleza geopolítica que no puede pasar desapercibido, pues el cambio demográfico también puede repercutir en la posición de la UE entre las potencias del mundo, pues a medida que las naciones de Europa reducen su vitalidad poblacional y su pujanza económica frente a otras economías emergentes, se acrecienta aún más la debilidad de aquella para competir con las sociedades emergentes y pone en riesgo el modelo de vida que Europa ha creado tras la segunda guerra mundial. Además, la fractura demográfica pude suponer una fuente de crispación social que puede conducir a la desafección política e, incluso, democrática(24), empoderando un ideario nacional-populista.

A la vista de esta situación, no puede sorprendernos que en la Resolución del Parlamento Europeo sobre la inversión de las tendencias demográficas en las regiones de la Unión mediante los instrumentos de la política de cohesión, aprobada en fecha 20 de mayo de 2021(25), se afirme la necesidad de la Comisión de proponer una estrategia sobre el cambio demográfico en base a los siguientes elementos principales: condiciones de empleo digno, equilibrio entre la vida profesional y privada, dimensión territorial de las políticas de promoción de la actividad económica y el empleo, prestación adecuada de servicios sociales de interés general en todos los territorios, un transporte público local eficaz y unos cuidados adecuados de las personas dependientes, prestando especial atención a las nuevas formas de trabajo y su impacto social(26).

Para lo cual, se insta a todas las autoridades públicas, es decir, a los Estados miembros y a las autoridades regionales para que apliquen un enfoque integrado para abordar los retos demográficos a través de los instrumentos de la política de cohesión. En consecuencia, estas entidades deberán proceder a la planificación y ejecución de la política de cohesión para el periodo 2021-2027, en especial sobre aquellos territorios del nivel NUTS 3 o las agrupaciones de unidades administrativas locales con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km² o con un descenso medio de población anual superior al 1% entre 2007 y 2017 (27).

En un ámbito nacional, si nos centramos en analizar la situación en España, nos encontramos con amplios territorios afectados por la despoblación, así como por el envejecimiento de su población.

Dos datos significativos avalan esta afirmación.

El primero es que, desde los años sesenta del siglo pasado, los 6.122 municipios españoles que han reducido su densidad demográfica han perdido 5,3 millones de habitantes y, en 2019, tres cuartas partes del territorio solo albergan una octava parte de la población, mientras que en 1960 acogían a un 35%, en 1950 a un 40% y en 1900 a un 50% (Molinero, 2019: 21).

En cuanto al segundo referido al envejecimiento, este es consecuencia de la baja densidad de natalidad y de la emigración, dado que ha venido afectando al medio rural español desde finales de los años cincuenta, pues ha supuesto la salida de familias enteras y ha continuado con la pérdida de población joven en busca de trabajo en las ciudades más pobladas (Alario, Molinero y Morales, 2018:25).

Si se analiza la evolución de la población en España desde 1900, se percibe un incremento sostenido en toda la secuencia 1900-2011, con la excepción de los periodos 1981-2001 en los que hubo un menor incremento de la población pero, a partir de ese año 2011, se produce un acusado descenso hasta tener un periodo intercensal 2011-2022 de un incremento poblacional de únicamente un porcentual del 1 debido fundamentalmente a la existencia de un emigración exterior que compensan el saldo vegetativo negativo que existe actualmente en España(28).

Si se estudia la evolución del saldo vegetativo en España (diferencia entre nacimientos y defunciones por mil habitantes), se puede comprobar como esta viene descendiendo de forma paulatina y constante desde el año 2011 al 2021, año este que se encuentra en un porcentual negativo del - 2,37.

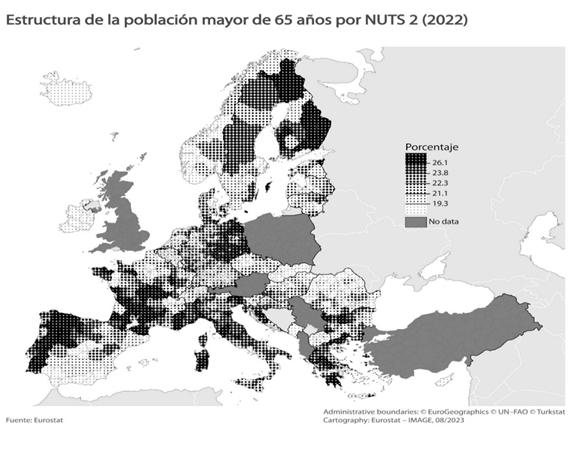

Por último, en lo que se refiere a la evolución de las personas con una edad superior a los 65 años, podemos advertir que en los últimos 10 años se ha pasado de un porcentual de 16,8 al 20,0. Esta situación puede ser valorada en contexto con la de la UE, donde se advierte una importante simetría demográfica.

Figura 2. Porcentaje población mayor 65 años en las NUTS 2 UE 2022

Como ya hemos afirmado anteriormente, este problema no es exclusivo de España, sino que compartimos problemática, eso sí de una forma peligrosamente más acusada, con la Unión Europea. No debe sorprendernos que, según datos de Eurostat, está previsto que los mayores porcentajes de población en edad avanzada se alcancen en el este de Alemania, norte de España, Italia y algunas zonas de Finlandia.

Para el próximo año 2060, la proporción media prevista de personas de más de 65 años en la UE habrá aumentado del 17,1% en 2008 al 30%, llegando a los 151,5 millones de ancianos, mientras que los menores de 15 años representarán únicamente el 15% de la población. El documento “Urban Europe statistics on cities, towns and suburbs”, sugiere que una elevada proporción de población europea que está envejeciendo vive en ciudades y localidades relativamente pequeñas, mientras que los jóvenes son más proclives a vivir en barrios periféricos, en las proximidades de la capital o de otras grandes ciudades; todo lo cual conduce a un desequilibrio poblacional más(29).

Por último, no puede desconocerse que este progresivo envejecimiento de la población está ocasionando ya una imposibilidad real de cubrir la actividad económica hasta límites preocupantes. El Banco de España ha cuantificado que el envejecimiento poblacional experimentado durante la última década habría tenido un impacto negativo de unos 3,4 puntos porcentuales sobre el nivel de la tasa de actividad en 2022 en España(30).

3. PROPUESTA DE FUTURO: LA NECESARIA INCORPORACIÓN AL ÁMBITO DE ACCIÓN PÚBLICA DEL PRINCIPIO DE LA SOSTENIBILIDAD DEMOGRÁFICA

3.1. Alcance del principio de sostenibilidad demográfica

Una vez resuelta la incidencia de la Agenda 2030 en el plano de los diversos sistemas jurídicos nacionales, debemos centrarnos en la posible existencia de una dimensión demográfica en el DS, tanto a nivel europeo como nacional.

Resulta evidente que las referencias normativas al desarrollo sostenible en la Unión Europea, como las propias del derecho español, ponen al ser humano en su centro, para alcanzar un hábitat que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades, lo que significa, en definitiva, que los seres humanos deberán tener un alto nivel de calidad de vida.

Y como presupuesto necesario para el cumplimiento del conjunto de instrumentos que permitan alcanzar el desarrollo sostenible para las personas en los territorios sobre los que habiten, sean estos rurales o no, estos deberán contar con un umbral mínimo de densidad de población, deberán estar trabados con un sistema de prestación de servicios públicos que garantice un alto nivel de calidad de vida y contar con una actividad económica que, respetando la estructura medioambiental, satisfaga las necesidades de esta población, sin poner en peligro las propias de las generaciones venideras.

Estas interacciones entre las cuestiones demográficas y el desarrollo sostenible ya fueron puestas en evidencia en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo, los días 5 a 13 de Septiembre de 1994, donde se concluyó la necesidad de incluir los aspectos demográficos en las políticas relacionadas con el desarrollo sostenible, destacándose en su Principio 3 que el derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que se satisfagan equitativamente las necesidades ambientales, de desarrollo y demográficas de las generaciones presentes y futuras; y señalando en el Principio 6 que el desarrollo sostenible como medio para garantizar el bienestar humano, compartido de forma equitativa por todos hoy y en el futuro, requiere que las relaciones entre población, recursos, medio ambiente y desarrollo se reconozcan cabalmente, se gestionen de forma adecuada y se equilibren de manera armoniosa y dinámica. Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todos, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y promover políticas apropiadas, entre otras, políticas de población, a fin de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades(31).

Descendiendo a la elaboración de una metrología para evaluar la situación de los territorios, sobre los que actúan como primer eslabón organizativo jurídico-público los municipios y las entidades infra municipales, que pueden verse afectados por la despoblación y que, por ende, serían la base subjetiva de la actuación de las políticas públicas de repoblación que permitiesen garantizar su sostenibilidad demográfica, parten desde las más simples, como es el número de habitantes de cada municipio, siguen por la más compleja de la evaluación de la densidad de la población (residentes y territorio), pasando por el estudio de la edad media de la población y llegando al estudio de su encuadramiento económico (Delgado Urrecho, 2018: 232-295).

De esta forma, los parámetros que deben valorar el cumplimiento del desarrollo demográfico sostenible serán, al menos, las siguientes:

- Densidad de la población.

- Envejecimiento de la población.

- Acceso a los servicios públicos: sanidad, educación, seguridad, movilidad, telecomunicaciones, etc.

- Nivel y tipología de los sectores productivos para una utilización sostenible de los recursos.

En breve, este es el concepto que nos permitimos proponer de la sostenibilidad demográfica, la cual deberá tener una alcance y eficacia similar al DS, dado que surge y se deriva de esta. Debido a las peculiares condiciones demográficas en España, este instrumento, en lo que se refiere a las personas en su relación con los territorios (sostenibilidad demográfica) debe garantizar que:

- la densidad de población debe situarse por encima de los niveles de criticidad para la supervivencia de la actividad humana,

- exista una prestación de servicios públicos que garantice un alto nivel de calidad de vida,

- se cuente en estos territorios con una actividad económica que, respetando la estructura medioambiental, satisfaga las necesidades de esta población, sin poner en peligro las propias de las generaciones venideras.

De esta forma, todas las políticas públicas y estrategias que se aborden desde el sector público deberán tener entre sus objetivos el integrar los factores demográficos del territorio sobre el que van a actuar. Por lo cual, las medidas que se adopten, a nivel nacional, autonómico y local deben tener presente las cuestiones de población que deberán quedar integradas en la formulación, aplicación, supervisión y evaluación de todas las políticas y programas relativos o que afecten al desarrollo sostenible.

Desde un plano institucional, los gobiernos deberían crear los mecanismos institucionales internos necesarios y un entorno favorable, en todos los niveles de la sociedad, a fin de que en los procesos de adopción de decisiones y administrativos de todos los organismos gubernamentales públicos que se encargan de las políticas y los programas económicos, ambientales y sociales tengan debidamente en cuenta los factores demográficos(32).

Además, este principio de la sostenibilidad demográfica debe adecuarse a la planta municipal existente en España, especialmente caracterizada por un elevado número de municipios y entidades infra municipales (EATIMES), más de 11.700 entidades, sin que esta multiplicidad de entidades, fundamentalmente de menos de 5.000 habitantes, deba constituir una rémora para el funcionamiento sostenible de la organización local, sino que, por el contrario, puede suponer una posible palanca para la necesaria transformación demográfica (Bello Paredes, 2022: 35).

Desde una perspectiva cuantitativa, existen en España 6.818 municipios de 5.000 o menos habitantes, 83,85% del total de los municipios, en los que habitan 5.687.092 personas, un 12% de la población total(33), con unas características demográficas negativas. Y es que, desde los años sesenta del siglo pasado, los 6.122 municipios españoles que han reducido su densidad demográfica han perdido 5,3 millones de personas. Y en una dimensión cuantitativa, en estos municipios habitan más de 4.236.718 personas, siendo en el umbral de los municipios entre 2.000 a 5.000 habitantes donde se concentra la mayor parte de esta población.

Ante esta situación, y tal y como se contiene en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y la Comité de las Regiones, de fecha 30 de junio de 2021, desde la UE se tiene la ambición de generar un nuevo impulso para las zonas rurales cambiando la forma en la que estas son percibidas y creando nuevas oportunidades, reforzando la voz de las comunidades rurales, que son una parte integral de la construcción del futuro de Europa. Asimismo, las comunidades rurales desempeñan una función esencial a la hora de aplicar los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales, contribuyendo a una Europa social fuerte que sea justa e inclusiva y esté llena de oportunidades(34).

En definitiva, se debe proceder a una definición y conceptualización de las diversas áreas territoriales con problemas demográficos, tanto urbanas como rurales(35), y aplicar sobre estas un conjunto de políticas públicas que garanticen su sostenibilidad en una perspectiva demográfica, en eso consiste el instrumento jurídico de la “sostenibilidad demográfica”.

3.2. La normativa con dimensión territorial

Desde un plano formal, el principio de la sostenibilidad demográfica supone la obligatoria dimensión de los territorios afectados por la situación de debilidad demográfica de tal manera que todas las políticas públicas, normativa y ejecutivamente, ordenadas y aplicadas sea evaluadas, previa y posteriormente, para asegurar que no son contraproducentes a la consecución de esta tipología de sostenibilidad.

En fechas recientes el legislador estatal ha tenido ocasión de establecer expresamente este objetivo en la evaluación de las políticas públicas dentro de la Administración General del Estado, al considerar que en todas ellas se debe contribuir a mejorar la situación de los retos de la sociedad y del desarrollo sostenible, artículo 4, f) de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. Y ello atemperado por criterios de valor público tales como la prevención de la despoblación, artículo 7, j) de la citada ley.

En este sentido, existen ya instrumentos que tienen esta finalidad, como el mecanismo rural de garantía, también conocido con la expresión inglesa de “rural proofing”, nos estamos refiriendo a una herramienta ideada para impulsar la revitalización del mundo rural garantizando que, tanto la actividad del legislador como la de las políticas públicas implantadas por la Administración de los diferentes Estados, tengan en cuenta y se alineen con las necesidades y la realidad del mundo rural. Se trata, no sólo de que la implementación de nuevas políticas públicas no perjudique a las zonas rurales, sino que contribuyan a su desarrollo político, económico, social y demográfico (Picón Arranz, 2023: 2).

Este mecanismo tuvo su primera declaración institucional en el año 2016, a través de la “Declaración de Cork 2.0. Una vida mejor en el mundo rural”(36). Documento en el que se propuso la creación y aplicación de un mecanismo a fin de que las comunidades rurales sean escuchadas y se tenga en cuenta su bienestar, tanto en el diseño de las políticas y los presupuestos, como en su aplicación. En este sentido, se expresa la necesidad que deberá existir un mecanismo que asegure que este aspecto se refleja en las estrategias y las políticas de toda la UE, de forma que las políticas agrarias y rurales deberían poner en valor la identidad rural y reforzar la sostenibilidad, la inclusión social y el desarrollo local, así como la resiliencia de las explotaciones agrícolas y de las comunidades rurales(37).

Para ello, las políticas públicas deberán ser transparentes y adecuadas, de manera que deban someterse a un sistema de seguimiento y evaluación que incluya los beneficios de las acciones y la eficacia del gasto, y que se evalúe el grado de consecución de los objetivos políticos(38). Para lo cual, resulta necesario que la capacidad administrativa y la eficacia de las administraciones regionales y locales, así como los grupos locales, deban mejorarse, cuando sea necesario, mediante la prestación de asistencia técnica, la formación, la cooperación y el establecimiento de redes.

Más allá, de este contenido programático existen a nivel internacional, que no nacional(39), experiencias reales que permiten afirmar las posibilidades este sistema de actuación público, experiencias que deben animarnos a elaborar un sistema de control previo y posterior de cualquier política pública que se pretenda aplicar a aquellos territorios con problemas graves de demografía(40).

En el ámbito objetivo de aplicación del principio de la sostenibilidad demográfica en la normativa reguladora de sectores estratégicos, se puede proponer el relevante ejemplo de la contratación pública.

De esta forma, empieza a percibirse en la legislación autonómica una regulación que trata de discriminar positivamente a los contratistas o productores con sede en aquellos territorios que se encuentren en una situación de despoblación(41).

Todo ello parte del entendimiento que la palanca de la contratación pública puede constituir un instrumento que fije al territorio la actividad empresarial y, por ende, la población(42). Por ello, se pretende fomentar la inclusión de cláusulas o prescripciones técnicas en la contratación pública para discriminar positivamente a las PYMES y la posible adquisición de productos de proximidad(43), así como el acceso de las empresas ubicadas en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación(44) a la contratación pública.

Sin duda, esta regulación autonómica no puede contravenir la regulación estatal contenida en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en la cual se establece la posibilidad de incluir entre los criterios cualitativos de adjudicación, aquellos que se refieran a aspectos medioambientales tales como: la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero, el empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato y, por último, el mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, apartado segundo de este precepto.

Y en el ámbito de los criterios cualitativos sociales, se incluyen, entre otros, el fomento de la integración social, la subcontratación con centros especiales de empleo o empresas de inserción, los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres, el fomento de la contratación femenina o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.

En definitiva, dada la fuerte relación que la regulación estatal tiene del Derecho de la UE, debiera ser en este último ámbito normativo donde se debiera proceder a una regulación de la contratación pública europea con la inclusión de la dimensión territorial como principio de discriminación positiva para la selección de los contratistas de aquellas entidades del sector público ubicadas en territorios afectados por la despoblación.

Pues no cabe obviar que, entre los principios fundadores de la contratación pública en la UE, el artículo 18 de la Directiva 2014/24 dispone, en su apartado primero, la obligación de los poderes adjudicadores de tratar a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, considerándose que la competencia está artificialmente restringida cuando la contratación se conciba con la intención de favorecer o perjudicar indebidamente a determinados operadores económicos.

Estableciendo, su apartado segundo, que los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral. En este sentido, el artículo 202 de la Ley 9/2017 también permite el establecimiento de condiciones especiales del contrato con carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, que no tienen un carácter tasado y siempre que no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos.

Nos movemos, en suma, en una zona de claroscuro, realmente llena de inseguridad jurídica, pero en la que existe la obligación de avanzar, pues si la Unión Europea ha querido utilizar a los contratos públicos como palanca de progreso social y ambiental y, en consecuencia, de afianzamiento como nueva forma de intervención dentro de la actividad de la Administración para garantizar valores superiores del ordenamiento jurídico tan relevantes como son la libertad, la igualdad y la solidaridad (Gimeno Feliú, 2004: 65), a través de ellos se deberá de alcanzar también una política proactiva de la situación demográfica de aquellos territorios en riesgo de despoblación.

Desde nuestro punto de vista, el principio de igualdad en la contratación pública, que constituye la base de las normas de la Unión referentes a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos exige, en particular, que los licitadores deben encontrarse en igualdad de condiciones en el momento en que preparan sus ofertas y así favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una contratación pública(45), y también exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado(46). Lo que permitiría una discriminación positiva sobre todos los operadores económicos con sede y actividad ubicadas en las zonas despobladas de la Unión Europea, debiendo ser el grado de esta discriminación objeto de control para evaluar su proporcionalidad y efectividad para luchar contra la despoblación.

3.3. La prestación de los servicios públicos en clave de sostenibilidad demográfica

Uno de los aspectos fundamentales que debe contener el instrumento de la sostenibilidad demográfica, para poder abordar el resto de las líneas fundamentales de actuación para revitalizar la demografía, se refieren al ámbito de la prestación de una adecuada cartera de servicios públicos.

En este sentido se debe proceder al reconocimiento legal del principio de “garantía de la situación actual, sin retroceso”, en la prestación de los servicios públicos, en aquellos ámbitos territoriales afectados por la debilidad demográfica.

Este instrumento legal de garantía, no tiene paradigma en el ámbito de las políticas públicas en España, sino únicamente en el ámbito de la protección medioambiental y urbanística. Y es que este tuvo su origen en la doctrina francesa y se reafirmó, de manera implícita, como resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro en el 2012 (Río+20), en el documento denominado <<El Futuro Que Queremos>>.

En España, a partir del año 2011, comenzó a interesar en este principio, a la vez que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) puso en marcha su aplicación al derecho urbanístico, citando un dictamen del Consejo de Estado de 2002 – sobre los espacios verdes urbanos – que lo mencionaba bajo la expresión de <<cláusula stand still>>. A día de hoy, cabe afirmar que el principio ha logrado un elevado grado de desarrollo en el mundo jurídico, hasta su reciente incorporación por parte de la legislación estatal a través de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE).

Su definición está contenida en el Preámbulo, donde se establece que “la no regresión ambiental es el principio <<en virtud del cual la normativa, la actividad de la Administraciones Públicas y la práctica jurisdiccional no pueden implicar una rebaja o un retroceso cuantitativo ni cualitativo respecto de los niveles de protección ambiental existentes en cada momento, salvo situaciones plenamente justificadas basadas en razones de interés público, y una vez realizado un juicio de ponderación entre los diferentes bienes jurídicos que pudieran entrar en contradicción con el ambiental.

En el ámbito de la demográfico se pretende garantizar una alta calidad de prestación de los servicios públicos, y que estos sigan manteniendo un nivel de prestación en aquellos ámbitos territoriales afectos por la despoblación. En suma, sería una actividad legislativa que desarrollase el conjunto de declaraciones programáticas contenidas en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

4. CONCLUSIONES

El principal desafío para combatir la preocupante situación demográfica en la Unión Europea y también en España consiste en garantizar a la población asentada en aquellos territorios despoblados de unos servicios públicos de calidad, así como inversiones en infraestructuras(47). Ello deberá contribuir a mantener a la población que ya existe en estos territorios, así como, en alguna medida, a animar a que otros los puedan repoblar.

Para ello, deberá garantizarse normativamente diversas cuestiones tanto formales como materiales, pero el primer paso que debe realizarse es reconocer, en el plano legislativo, el principio de sostenibilidad demográfica que sirva como traslación y recepción en todas las políticas públicas del principio del desarrollo sostenible (DS).

Además, también en este plano normativo, deberá garantizarse la situación de las comunidades despobladas en la elaboración y ejecución de las políticas públicas a través del mecanismo de garantía rural. En una dimensión jurídica, este mecanismo no sería sino el trasunto del principio de subsidiariedad aplicado al fenómeno de la actuación en el ámbito municipal rural y de ciudades intermedias, asociado al principio constitucional de la autonomía local, artículo 137 CE.

Igualmente, deberá adicionarse, como instrumento de garantía de la calidad de vida en las zonas despobladas, el principio de garantía de la situación actual, sin retroceso, en la prestación de los servicios públicos, similar a la cláusula de no regresión (cláusula standstill). Sólo así se pueden construir y garantizar las situaciones de las personas en el territorio que ocupan para un futuro a medio y largo plazo.

En definitiva, resulta inaplazable abordar un doble desafío democrático y demográfico. La transformación demográfica presenta retos y oportunidades para nuestra democracia. Si esta transformación se gestiona correctamente, contribuirá a garantizar que nuestros sistemas de gobierno y participación sean dinámicos, resilientes e inclusivos y reflejen la diversidad de la sociedad, con independencia del ámbito territorial en que se ubiquen, garantizando la igualdad de trato a todas las personas.

Para ello, la sociedad y economía europeas, y por supuesto también la española, deberá convivir con un desarrollo demográfico asimétrico (rural-ciudad) con las consecuencias estudiadas en este trabajo, las cuales no pueden ser observadas como un problema actual irresoluble, sino como una oportunidad para el futuro.

De esta forma, resulta necesario conseguir que residan en el medio rural o despoblado, en las próximas décadas, un porcentual de población superior al actual, que garantice un mínimo poblacional para la sostenibilidad de estos territorios; por lo que el reto que debe conseguirse es generar un modelo territorial más integrado y equilibrado (cohesionado), en el que se aprovechen oportunidades tales como la digitalización, la transición ecológica o el cambio de modelo de vida, con la innegociable garantía para quienes residan en las zonas despobladas de que disfruten, al menos, de los mismos servicios e infraestructuras que los actualmente existentes(48).

Resolver esta compleja ecuación es el más formidable reto al que se enfrenta España y la UE en los próximos decenios, y para ello resulta incuestionable la inclusión del principio de sostenibilidad demográfica en todas las políticas públicas que se pretendan ejecutar; en definitiva, de la inclusión de este principio en el Derecho público autonómico, nacional y de la Unión Europea.

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Referencias documentales

- Alario, M., Molinero, F. y Morales, E. (2018). La persistencia de la dualidad rural y el valor de la nueva ruralidad en Castilla y León (España). Investigaciones Geográficas, 70, 9-30. ENLACE.

- Banco de España. (2023). El impacto del envejecimiento poblacional sobre la evolución de la tasa de actividad en España. Boletín Económico, 12, 11. ENLACE.

- Baraja, E., Herrero, D. y Martínez, M. (2021). Política Agraria Común y despoblación en los territorios de la España interior (Castilla y León). AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of Depopulation and Rural Development Studies), 33, 151-182. ENLACE.

- Bello Paredes, S.A. (2017). La sostenibilidad como principio rector en la actuación de los poderes públicos. En Laguna de Paz, J.C., Sanz Rubiales, I. y de los Mozos Touya, I. (coords.), Derecho administrativo e integración europea: estudios en homenaje al profesor José Luis Martínez López-Muñiz, (pp. 1197-1216). Editorial Reus.

- (2020). “Introducción a los ODS en la agenda 2030: el principio general de la sostenibilidad”. Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, 2, 12-41.

- (2020 BIS). Castilla y León vacía (vaciada) esperando a Ulises. REALA, 13, 110-130. ENLACE.

- (2022). Castilla y León en la España vaciada: ¿aportará soluciones el estatuto de los pequeños municipios para combatir la despoblación?. Revista de estudios locales. Cunal, 255, 28-51. ENLACE.

- (2023). La despoblación en España: Balance de las políticas públicas implantadas y propuestas de futuro. REALA, 19, 125-147. ENLACE.

- Bermejo Vera, J. y Fernández Farreres, G. (1982). Actuaciones administrativas aisladas versus planificación: modelo urbanístico y protección del patrimonio histórico-artístico. Cuadernos Aragoneses de Economía, 1981, 129-144.

- Carbonell Porras, E. (2021). ¿Un estatuto básico para los municipios pequeños?: Un comentario de urgencia. REALA, 15, 58-70. ENLACE.

- Díaz Barrado, C. M. (2016). “Los objetivos del desarrollo sostenible: un principio de naturaleza incierta y varias dimensiones fragmentadas”. Anuario español de Derecho Internacional, 32, 9-48. ENLACE.

- Domínguez Álvarez, J. L. (2021). Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políticas públicas y derechos administrativo frente a la despoblación. Aranzadi Thomson Reuters.

- Gimeno Feliú, J. Mª. (2004). Los procedimientos y criterios de adjudicación y la posibilidad de valorar aspectos sociales y medioambientales. En Gimeno Feliú, J. Mª. (coord.), Contratación de las Administraciones Públicas: análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pública. Atelier.

- Gómez Isa, F. (1999). El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional. Universidad de Deusto.

- González Hernández, E. (2004). El artículo 138 de la Constitución española de 1978 y el principio de solidaridad. Cuadernos de Derecho Público, 21, 47-77. ENLACE.

- Gross Espiell, H. (1980). El derecho al desarrollo como un derecho de la persona humana. En Revista de Estudios Internacionales, 1, 41-60.

- López Ramón, F. (2019). La lucha contra la despoblación. Anuario de Derecho Local, 1, 125-147.

- Mariño Jiménez, J. P., Flores Gamboa, S. y Bonilla, J. (2018). Sostenibilidad versus sustentabilidad. Una propuesta integradora que desvirtúa su uso homólogo. Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, 87, 1391-1422.

- Martín Retortillo, S. (1966). Presupuestos políticos y fundamentación constitucional de la planificación administrativa. Revista de Administración Pública, 55, 111-146.

- Míguez Macho, L. (2020). Medidas de ordenación territorial y urbanística frente a la despoblación en España. Instituzioni del Federalismo, 2, 419-439.

- Molinero, F. (2019). El espacio rural de España: Evolución, delimitación y clasificación. Cuadernos Geográficos, 58(3), 19-56. ENLACE.

- Picón Arranz, A. (2023). “Estudio comparado del denominado <<Mecanismo rural de garantía>>. Una propuesta para Castilla y León”. REALA (prepublicación). 1-22. ENLACE.

- Recaño, J. (2017) “La sostenibilidad demográfica de la España vacía”, Perspectives Demogràfiques, 7, 1-4. ENLACE.

- Ré Soriano, D. y Portillo Navarro, J. Mª. (2011). La participación en los tributos del estado de las entidades locales en el marco de la financiación local. Universidad de Murcia.

- Rubio Guerrero, J.J. (2022). La despoblación en España: políticas públicas presupuestarias, financieras y fiscales para su reversión. Documentos de Trabajo, 5, 1-23.

- Santiago Iglesias, D., Míguez Macho, L. y Ferreira Fernández, A.J. (2021). (Dir.). Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural. Aranzadi Thomson Reuters.

- Sanz Larruga, F.J. (2021). Cohesión territorial, reto demográfico y dinamización rural: las limitadas pero necesarias respuestas desde el Derecho. Derecho y dinamización e innovación rural. (pp. 31-197). Tirant-lo Blanch.

- Sanz Larruga F.J. y Míguez Macho, L. (2021). Derecho y dinamización e innovación rural. Tirant lo Blanch.

- Tascón López, R. (2021). Las empresas de inserción como cauce para la sostenibilidad y el desarrollo de los terrenos rurales. En Álvarez Cuesta, H. y Rodríguez Escanciano, S. La economía social como palanca para la sostenibilidad en los territorios rurales (pp. 437-472). Tirant lo Blanch.

- Velasco Caballero, F. (2022). Despoblación y nivelación financiera municipal en el marco de la Carta Europea de Autonomía Local”. REALA, 18, 6-31. ENLACE.

5.2. Recursos web

- Comisión Europea. (2020). Los efectos del cambio demográfico ENLACE. (Consultado en fecha 30/09/2023).

- Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo los días 5 a 13 de septiembre de 1994. Programa de acción. En ENLACE (Consultada en fecha 30/09/2023).

- Declaración de Cork. 2.0. “Una vida mejor en el mundo rural”. En ENLACE (Consultada en fecha 30/09/2023).

-Defensor del Pueblo. (2021). Informe anual 2020. ENLACE (Consultado en fecha 30/09/2023).

- Eurostat. (2016). En ENLACE (Consultado en fecha 30/09/2023).

- Guía de los Derechos Humanos a los ODS, elaborada por The Danis Institute for Human Rights, en línea ENLACE (Consultada en fecha 30/09/2023).

- Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: "Nuestro Futuro Común" (Our Common Future) – WCED-, agosto 1987, Oxford University Press, 1987. En línea ENLACE (Consultado en fecha 30/09/2023).

- Parlamento Europeo. (2021). Informe sobre la inversión de las tendencias demográficas en las regiones de la Unión mediante los instrumentos de la política de cohesión. En ENLACE (Consultado en fecha 30/09/2023).

- Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1.

En línea ENLACE (Consultada en fecha 30/09/2023).

NOTAS:

(1). En ENLACE. (Consultado en fecha 30/09/2023).

(2). STC 102/1995. FJ. 4. Ponente D. Rafael de Mendizábal Allende.

(3). Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio.

(8). STC 75/1998, FJ.2.

(10). STC 19/1982, de 5 de mayo, FJ 6.

(11). STC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 4.

(12). En ENLACE. (Consultado en fecha 30/09/2023).

(13). Gross Espiell, H. (1980). “El derecho al desarrollo como un derecho de la persona humana”. Revista de Estudios Internacionales, 1, p. 44; además, llega a concluir que el DS es un derecho humano síntesis de todos los derechos del hombre. Si los derechos del individuo enunciados en la Declaración Universal, garantizados y protegidos por los dos Pactos no son respetados, si no existe la realidad del derecho a la libre determinación de los pueblos, si el derecho a la paz no está consagrado en los hechos, si la vida humana no transcurre en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y si la convivencia de los individuos no transcurre en el orden y en la seguridad fundados en la libertad y la justicia, el desarrollo es imposible y el derecho que todo hombre tiene al respecto no puede considerarse verdaderamente existente. Todos los derechos del hombre son interdependientes y cada uno condiciona a los restantes. Esta simple verdad encuentra en el caso del derecho del hombre al desarrollo una nueva y definitiva demostración, p. 60.

(14). Apartado 10 de la Carta.

(15). Guía de los Derechos Humanos a los ODS, en ENLACE. (Consultado en fecha 30/09/2023).

(16). Lo cual ya está siendo puesto de manifiesto, con una dimensión jurídica, de forma cada vez más numerosa. Bello Paredes, S.A. (2023). “La despoblación en España: Balance de las políticas públicas implantadas y propuestas de futuro”. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, nº 19, pp. 125-147. De este mismo autor, (2022). “Castilla y León en la España vaciada: ¿aportará soluciones el estatuto de los pequeños municipios para combatir la despoblación?”. Revista de estudios locales. Cunal, nº 255, ejemplar dedicado a: El estatuto del pequeño municipio. Un reto para los habilitados nacionales, pp. 28-51. Y (2020). “Castilla y León vacía (vaciada) esperando a Ulises”. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, nº 13, 110-130. ENLACE. López Ramón, F. (2019). “La lucha contra la despoblación”. Anuario de Derecho Local, nº 1, 125-147. Velasco Caballero, F. (2022). “Despoblación y nivelación financiera municipal en el marco de la Carta Europea de Autonomía Local”. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, nº 18, pp. 6-31. ENLACE. Sanz Larruga F.J. y Míguez Macho, L. (2021). (Dir.). Derecho y dinamización e innovación rural. Tirant Lo Blanch. Domínguez Álvarez, J. L. (2021). Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políticas públicas y derechos administrativo frente a la despoblación. Aranzadi Thomson Reuters.

(17). DOUE de 18 de enero de 2017, 2017/C 017/08.

(18). Apartado 1. Hay que apuntar, además, en este ámbito de la demografía que, desde el año 2000, el crecimiento poblacional de Europa ha sido muy modesto en comparación con los 50 años anteriores: en torno al 0,5 % anual. En 2014, doce Estados miembros experimentaron pérdidas de población, mientras que en dieciséis se dio un leve crecimiento. Existen importantes diferencias entre el Este y el Oeste de Europa y también, aunque en menor medida, entre el Norte y el Sur. Incluso dentro de un mismo Estado son frecuentes las desigualdades regionales. En particular, se aprecia un patrón global de mayor crecimiento en las áreas urbanas que en las rurales en la mayoría de los países europeos. Las áreas rurales remotas experimentan desafíos demográficos en todo el continente. La reciente crisis económica ha acentuado la polarización de tendencias tanto a nivel europeo como nacional, así como los desafíos de pérdida de población a nivel regional, apartado 3 de este Dictamen.

(19). Precepto que, actualmente, se encuentra desarrollado por el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión, en el cual se establece que, de conformidad con el artículo 174 del TFUE, el FEDER se centrará especialmente en afrontar los retos de las zonas desfavorecidas, especialmente las zonas rurales y las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. Existe una dificultad de métrica para su aplicación en España, pues los cálculos estadísticos para medir la despoblación que utiliza la Unión Europea, y en concreto EUROSTAT se realizan sobre una base territorial (las denominadas NUTS) de base supramunicipal, siendo las NUTS 3, que sería la categoría territorial más pequeña, las correspondientes a escala española con las provincias. Y es que el peso de la despoblación es mucho mayor a nivel municipal en su conjunto que a nivel provincial; esta discrepancia entre la forma de cálculo hace imposible la aplicación del artículo citado y, por ende, una de las líneas de subvenciones. Defensor del Pueblo. (2021). Informe anual 2020, p. 846-847. ENLACE. (Consultado en fecha 30/09/2023).

(22). Comisión Europea. (2020). Los efectos del cambio demográfico. ENLACE. (Consultado en fecha 30/09/2023).

(23). En ENLACE. (Consultado en fecha 30/09/2023)

(24). Comisión Europea. (2020). Los efectos del cambio demográfico ENLACE, p. 32).

(25). Parlamento Europeo. (2021). Informe sobre la inversión de las tendencias demográficas en las regiones de la Unión mediante los instrumentos de la política de cohesión. En ENLACE. (Consultado en fecha 30/09/2023).

(27). Apartado 37, y ello tal y como se configuraba en el punto 161 de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020, DOUE C 209/1, de fecha 23 de julio de 2013.

(28). En relación con la evolución de la población en el año 2022, esta es de un 1,07 porcentual, mientras que la evolución en el primer semestre del año 2023 se ha incrementado en un 1,12 debido al número de extranjeros que aumentó en 100.394 personas durante el segundo trimestre, hasta un total de 6.335.419 a 1 de julio de 2023. La población de nacionalidad española aumentó en 34.792 personas. INE. (2023). Estadística Continua de Población (ECP) a 1 de julio de 2023 Datos provisionales. En ecp0223.pdf (ine.es) (Consultado en fecha 30/09/2023).

(29). Eurostat. (2016). En ENLACE. (Consultado en fecha 30/09/2023).

(30). Banco de España (2023). El impacto del envejecimiento poblacional sobre la evolución de la tasa de actividad en España. Boletín Económico, El impacto del envejecimiento poblacional sobre la evolución de la tasa de actividad en España, 12. 11. ENLACE.

(31). En el documento aprobado en esa Conferencia y denominado como “Programa de acción”. En ENLACE. (Consulta en fecha 30/09/2023).

(32). Programa de Acción, cit, p. 19.

(33). Ine. Estadística del Padrón Continuo (1 de enero de 2022).

(34). Una Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040. COM (2021) 345 final. En ENLACE. (Consultada en fecha 30/09/2023). Pues no puede obviarse que las zonas rurales de la UE son una parte esencial del modo de vida europeo, al habitar en sus municipios 137 millones de personas que representan casi el 30 % de su población, y cubren más del 80 % de su territorio, teniendo en cuenta todos los municipios y comunas de Europa con una pequeña población o una baja densidad.

(35). En la mayoría de los países de la OCDE, la definición rural para fines de formulación de políticas ha reconocido la heterogeneidad de las áreas rurales. Según la encuesta institucional de la OCDE de 2018-19, el 51 % de los países de la OCDE consideran al menos 3 tipos de áreas rurales para el diseño y la ejecución de políticas: mixto rural/urbano (es decir, rural dentro de áreas urbanas funcionales), rural cercano a las ciudades y zonas rurales remotas. Un segundo grupo de países considera 2 tipos de rural (23%), a menudo mixto rural/urbano y rural remoto, mientras que el 20% considera solo 1 tipo de rural, principalmente mixto rural/urbano. Por ejemplo, la situación en Castilla y León es la siguiente: en 2021 más de tres cuartas partes de los 2.248 municipios están catalogados como zona en desventaja demográfica grave y permanente al no alcanzar los 12,5 hab./km2, un grupo que se ha incrementado con respecto al año 2001; el 77,0% y el 69,0%, respectivamente. Si añadimos aquellos otros que están en riesgo de despoblación por no llegar a los 20 hab/km2 se alcanza el 83,4% de los municipios en 2001 y el 87,1% en 2021; en otras palabras, solo un puñado de municipios -290, el 12,9%- no están en riego de despoblación. Si establecemos la comparación con la densidad media regional de 25,29 hab./km2, sólo 232 municipios la superan y de ellos únicamente 67 están por encima de los 93,65 hab/km2 de la media nacional. En: ENLACE. (Consultado en fecha 30/09/2023)

(36). En ENLACE. (Consultada en fecha 30/09/2023)

(39). Pues como señala Picón Arranz, A. (2023), p. 15, a nivel estatal nunca se han diseñado verdaderos mecanismos rurales de garantía, aunque sí existen evidencias previas, por ejemplo, en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y el Plan de 130 medidas asociado a ella (ENLACE), que ya incluyen esa reivindicación. A nivel autonómico destacan en este sentido tres leyes que, sin constituir verdaderos mecanismos de “rural proofing” sí contienen alguna medida en esta línea; a saber, la Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia, la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura y la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

(40). Como propone para Castilla y León, dada su tipología demográfica, Picón Arranz, A. (2023), pp. 11-19.

(41). Quizá la norma autonómica que lo haga con menor intensidad está contenida en el artículo 17 de la Ley gallega Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia, en la cual se apuesta por la utilización de los principios de desarrollo social, económico y ambiental sostenible.