Manuel Arenilla Sáez, Jesús Llorente Márquez y Juan Carlos Redondo Lebrero

La equidad retributiva en las Administraciones públicas españolas. Un estudio comparado

Este artículo analiza la competitividad salarial en la Administración española de los cuerpos superiores destinados en la administración general de los servicios centrales del Estado, de cinco comunidades autónomas y de cinco gobiernos locales. Entre las conclusiones sobresalen: la implantación del directivo público profesional debiera atender a los principios de mérito, capacidad y concurrencia; un mayor nivel de responsabilidad y de complejidad técnica debe corresponderse con un aumento retributivo suficientemente significativo; el estudio ha evidenciado, en general, la falta de competitividad de la AGE para retribuir a sus cuerpos superiores en relación con los funcionarios que realizan funciones similares en las Administraciones analizadas.

Manuel Arenilla Sáez es Catedrático de Universidad de Ciencia Política y de la Administración (URJC)

Jesús Llorente Márquez forma parte del Área de Función Pública Estratégica del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración.

Juan Carlos Redondo Lebrero es colaborador del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. Especialista en organización pública y empleo público.

RESUMEN

Este artículo analiza la competitividad salarial en la Administración española de los cuerpos superiores destinados en la administración general de los servicios centrales del Estado, de cinco comunidades autónomas y de cinco gobiernos locales.

Los conceptos retributivos que se manejan, complementos de destino y específico, se obtuvieron de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. Los estadísticos utilizados en la realización del diagnóstico salarial han sido la moda, la mediana, la media, los cuartiles y las retribuciones mínima y máxima identificadas en cada una de las Administraciones estudiadas.

Entre los principales resultados hay que destacar que el promedio y la mediana obtenidos de los complementos de destino y específico para cada uno de los niveles de los puestos revela la menor retribución de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE).

Entre las conclusiones sobresalen: la implantación del directivo público profesional debiera atender a los principios de mérito, capacidad y concurrencia; un mayor nivel de responsabilidad y de complejidad técnica debe corresponderse con un aumento retributivo suficientemente significativo; el estudio ha evidenciado, en general, la falta de competitividad de la AGE para retribuir a sus cuerpos superiores en relación con los funcionarios que realizan funciones similares en las Administraciones analizadas.

ABSTRACT

SALARY EQUITY IN SPANISH PUBLIC ADMINISTRATIONS. A COMPARATIVE STUDY

This article analyses the salary competitiveness in the Spanish Administration of the senior officials assigned to the general administration areas of the central services of the State, five autonomous communities and five local governments.

The compensation concepts that are handled, supplements for posts and specific, were obtained from the corresponding list of jobs. The statistics used in the salary diagnosis were the mode, median, mean, quartiles and the minimum and maximum salaries identified in each of the administrations studied.

The main results show that the mean and median obtained from the destination and specific supplements for each of the levels of the posts reveals the lower remuneration of the officials of the General State Administration (GSA).

Among the conclusions stand out: the implementation of the public senior management should attend to the principles of merit, capacity and concurrence; a higher level of responsibility and technical complexity should correspond to a sufficiently significant increase in remuneration; the study has shown the lack of competitiveness of the GSA to compensate its senior officials in relation to officials who perform similar functions in the Administrations analysed.

INTRODUCCIÓN

La gestión que se realice del sistema salarial, tanto en las organizaciones públicas como en las privadas, es un aspecto decisivo que influye en el mayor o menor grado de motivación y de compromiso en el desempeño de sus empleados.

La retribución puede llegar a ser desmotivadora si no guarda un equilibrio con las responsabilidades que asumen los empleados (Herzberg, Mausner y Snyderman, 1959). Así, su satisfacción y motivación se sujeta a la correspondencia que establecen entre el esfuerzo que realizan y los resultados y la recompensa que obtienen (Vroom, 1964). A esto hay que añadir que la satisfacción laboral de los empleados depende de su desempeño y de las retribuciones que reciben (Porter y Lawler, 1968). Además, su implicación laboral está condicionada por la comparación que efectúan con otros empleados de su organización y de otras respecto a su retribución y dedicación (Adams, 1965; Hood y Lodge, 2006). No obstante, la percepción de equidad que cada trabajador tiene no es homogénea en una institución o empresa, ya que se encuentra asociada a su escala de preferencias y de motivaciones individuales (Huseman, Hatfield y Miles, 1987; Taylor y Westover; 2011)1.

Las aportaciones señaladas sobre las expectativas y los aspectos implicados en las retribuciones de los empleados señalan la importancia de la equidad y de la proporcionalidad de todo sistema y modelo retributivos. Esto hace que un sistema de retribución objetivo e integral en las Administraciones públicas deba basarse en el principio de equidad, que puede ser interna2 o externa.

La equidad es el principio que define la distancia retributiva que posibilita fijar el valor que puede alcanzar el desempeño de los servicios profesionales respecto a puestos de contenido y responsabilidades similares, superiores o inferiores, así como respecto al rendimiento aportado en una organización (equidad interna) o en organizaciones semejantes en el mismo ramo o sector de actividad (equidad externa). Este principio es el que conecta con el principio de igualdad; esto es, el sistema retributivo ha de ser presidido por el principio de igualdad, pero tamizado o ponderado por el principio de equidad (Castillo, 2002). En consonancia con ello, el principio de igualdad de retribución, en atención a puestos del mismo valor, es posible llevarlo a cabo mediante la introducción de criterios de evaluación objetivos que permitan una retribución justa y equitativa. Esto se puede lograre mediante la aplicación de técnicas de valoración de puestos de trabajo y la elaboración de estudios salariales comparados con otras Administraciones públicas y con el mercado (Porret, 2014; Gómez et al., 2016).

El balance que el empleado realice de ambas equidades influye en el estímulo que recibirá para realizar una prestación efectiva del trabajo. El estudio sobre las equidades otorga también elementos de juicio a los responsables públicos con los que adoptar políticas retributivas que motiven, atraigan y retengan a los empleados públicos3. Finalmente, el modelo retributivo que se implante contribuye a transmitir los valores corporativos de la organización.

En este artículo se recogerán las principales conclusiones de un estudio realizado para la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) sobre la equidad salarial externa en las Administraciones públicas españolas4. Este aspecto es determinante en el diseño y la configuración de un sistema de retribuciones, ya que puede guiar a los gestores públicos a fijar y establecer un modelo salarial competitivo. Sin embargo, este camino ha sido escasamente tratado desde un punto de vista empírico en nuestro país. Esto sucede a pesar de las previsiones contempladas en varias normas sobre función pública, que entienden el entorno como un criterio para tener en cuenta en la fijación de las retribuciones5.

La primera tarea que hubo de abordarse en el estudio, dado su inabarcable ámbito, fue delimitar qué Administraciones habrían de ser incluidas, así como el segmento de personal y los conceptos retributivos que habrían de formar parte del análisis. Así, el foco del estudio se puso sobre las retribuciones de los directivos públicos profesionales de las Administraciones públicas y de sus cuerpos superiores debido a varias razones. En primer lugar, por el carácter estratégico y la importancia que el ejercicio de las funciones directivas y técnicas superiores tienen para la implementación de los programas de gobierno; en segundo lugar, por la mayor facilidad que los funcionarios de carrera de los cuerpos superiores tienen para acceder a los puestos directivos públicos; y, en tercer lugar, para contribuir a abrir una reflexión que facilite la fijación de los principios retributivos en las futuras normas que regulen la dirección pública profesional.

Con el fin de responder adecuadamente a estos objetivos, se realiza en este artículo una breve revisión del marco teórico sobre el perfil de personal llamado a cubrir los puestos de trabajo de carácter directivo en las Administraciones públicas. También se ofrecen algunas reflexiones y se apuntan algunas tendencias que podrían contribuir a configurar un modelo retributivo competitivo en el ejercicio directivo público profesional.

La dirección pública profesional o función pública directiva profesional es un modelo de institucionalización o conformación que ha de tener las siguientes características: a) consideración de los directivos públicos como un colectivo singular regulado en una norma diferenciada que delimita sus funciones; b) reclutamiento y selección basados en los principios de mérito, capacidad (incluida la de liderazgo), idoneidad y publicidad, gestionándose estos procesos por comités independientes; c) regulación precisa respecto al nombramiento y el cese, siendo más flexibles y objetivos respecto a los ciclos políticos; d) fijación de un sistema de recompensas basado en la evaluación del desempeño y el cumplimiento de objetivos; e) establecimiento de mecanismos de carrera/promoción profesional; f) previsión de políticas de formación específicas.

Además, se aborda la metodología seguida para la realización del estudio, las Administraciones públicas seleccionadas, los puestos examinados, las retribuciones observadas y los estadísticos empleados en los análisis efectuados. También se realiza un análisis de los datos retributivos obtenidos de cada una de las Administraciones públicas y su puesta en relación con la carrera administrativa de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos superiores.

El estudio finaliza con tres apartados en los que se exponen las conclusiones obtenidas, las recomendaciones efectuadas y las limitaciones encontradas en su realización.

1. MARCO TEÓRICO

1.1. La investigación sobre la función pública directiva

La aparición de la función pública directiva como objeto de estudio tuvo lugar al emprenderse en muchos países reformas importantes en la gestión pública. Estas situaron en el centro de las agendas de modernización de los Estados a la dirección pública. Esto se debió a la necesidad de mejorar la profesionalización de las Administraciones públicas, ya que se considera un rasgo distintivo de las democracias avanzadas (Halligan, 2003; OECD, 2003; World Bank, 2005; Neo y Chen, 2007; Lah y Perry, 2008; Pollitt y Bouckaert, 2011; Berman, 2015; Kuperus y Rode, 2016).

La función pública directiva (también denominada función pública superior, dirección pública superior o servicio civil superior) es concebida como un sistema de articulación de estructuras, procesos y políticas para el impulso del desarrollo directivo y del liderazgo en el sector público (Rainey, 2003).

Su estudio se ha venido realizando desde dos líneas de investigación. De un lado, aquella que analiza el ejercicio de la función pública atendiendo a las características que rigen los dos grandes modelos sobre los que se sostiene la gestión del empleo público: el modelo cerrado o de cuerpos y el modelo abierto o de puestos (Arenilla, 2005). De otro, aquella que estudia la figura de la función pública directiva a partir de la forma en la que se procede a cubrir estos puestos, bien por profesionales de la función pública, bien siguiendo preponderantemente criterios de confianza y afinidad política con quienes ejercen responsabilidades de gobierno.

Desde la primera línea de investigación, se ha hecho evidente cómo los sistemas de función pública denominados cerrados, donde los cuerpos patrimonializan el ingreso, la carrera y la retribución de los empleados, han introducido cambios que han supuesto la apertura a la atracción y la competencia por el talento humano, así como la inclusión de mecanismos de responsabilización gerencial basados en la evaluación del desempeño (Bekke y Van deer Meer 2000; OECD, 2003; World Bank, 2005; Ketelaar, 2007; Raadschelders et al., 2007; Kuperus y Rode, 2008, 2016; Thiel, 2013).

La segunda línea de investigación pone en evidencia la patrimonialización que desde el ámbito político se pretende ejercer sobre los puestos directivos. A este respecto, la literatura ha descrito y analizado las funciones que desempeñan en la práctica los políticos y los directivos públicos en los procesos de diseño y gestión de las políticas públicas (Aberbach y Rockman, 2000; Aberbach 2003; Peters y Pierre, 2001, 2004; Maranto y Hult, 2004; Lee y Raadschelders, 2008; Hammerschmid et al., 2016).

Estudios como los de Lewis (2008), Page (2012) o Peters (2013) han tratado desde un punto de vista crítico el concepto de <<politización>> de la Administración pública. Entre nosotros, este tipo de investigaciones se iniciaron en los años 70 del pasado siglo (Baena, 1977, 1999; Beltrán, 1977). La politización tiene que ser entendida como <<la sustitución de los criterios basados en el mérito por criterios políticos en la selección, retención, promoción, reconocimiento y disciplina de los miembros del servicio público>>, y que termina por limitar el acceso a los puestos directivos públicos profesionales de aquellos que realmente tienen las cualidades y competencias para ello (Peters y Pierre, 2004). Sin embargo, otros autores como Verhey (2013) se manifiestan en sentido contrario y entienden que la politización de la función pública directiva no ha de ser vista como una cuestión indeseable, sino como algo pertinente para dotar de legitimidad a las líneas programáticas de los líderes políticos que han ganado las elecciones. Realmente esta orientación no aporta nada nuevo que no hubieran planteado hace más de un siglo los partidarios del <<spoils system>>.

Este estudio va a seguir una visión crítica sobre la politización y mantener que la profesionalización de la función pública directiva avanza con medidas de actuación como la selección y provisión del personal directivo por órganos independientes, el establecimiento de sistemas de incentivos, la responsabilización por el rendimiento o la gestión del talento directivo. Estas medidas han encontrado un espacio específico dentro de los estudios relacionados con la gestión estratégica del capital humano (Rainey, 2006; Selden, 2012).

1.2. La situación del directivo público profesional en España

En España, la configuración de la figura del directivo público profesional se enmarca en las tensiones que surgen entre la política y la Administración. De estas se derivan, por ejemplo, que su reclutamiento sea interno o externo a la organización; y la delimitación que ha de darse al perfil profesional del directivo o los puestos que ocuparía. En realidad, esas tensiones no han aflorado normativamente, por lo que el continuismo es la opción que se ha elegido en la función pública española, con lo que no se sobrepasan las líneas rojas tradicionales de la politización (Arenilla, 2021). Por ello, la profesionalización de la dirección pública es más un anhelo que una realidad efectiva en nuestro país sobre la que nuestra legislación no ha cerrado plenamente su contenido y alcance (Varela y Araújo, 2013)6, a pesar de las declaraciones que invariablemente realizan los responsables de las distintas Administraciones públicas, especialmente desde la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en 2007, y alguna regulación normativa autonómica7.

El resultado es que la cobertura de los órganos directivos en la Administración sigue llevándose a cabo por criterios eminentemente políticos o de confianza. Tampoco se han objetivado y establecido los procedimientos para la selección, la carrera y la retribución de la función pública directiva profesional. Esto lleva a concluir que esta no se ha constituido, sino que persiste una alta politización de la función pública española, especialmente si se compara con los países de la OCDE y la UE (Monereo y Molina, 2008; Jiménez et al., 2009; Ortega y Maeso, 2010; OCDE, 2019).

El EBEP no quiso detallar la naturaleza del directivo público profesional, remitiéndose a un desarrollo posterior que no se ha producido con carácter general. Esto ha dado pie a más confusión al identificar alguna Administración esta figura con la de alto cargo o confundirla con los funcionarios del subgrupo A1. En cualquier caso, el resultado es el mantenimiento de su carácter altamente politizado. De esta manera, no se han definido los puestos asignados a las funciones directivas ni las capacidades y competencias demandadas para su desempeño (Jiménez, 2006). Se desatienden, así, las recomendaciones que la OCDE (2014) realiza para que España alcance una función directiva profesional imparcial y sometida a una evaluación periódica de su gestión.

Hay un amplio acuerdo en los diversos estudios para que la cobertura de la función directiva profesional se realice preferentemente entre funcionarios del subgrupo A1, aunque pueda acudirse a personas externas a la Administración (INAP, 2021). En este caso se está pensando fundamentalmente en las entidades del sector público. De cualquier manera, los futuros directivos deberán poseer las capacidades y competencias necesarias exigidas para cada puesto de trabajo y participar en procesos competitivos y abiertos (Jiménez, 2018). A esto habría que añadir la limitación de los nombramientos discrecionales y la exigencia de recurrir a un modelo de gestión por competencias que ponga de manifiesto la adecuación de las capacidades y comportamientos de los candidatos, no solo en los procesos de selección, sino también en la formación, la carrera, la evaluación y las retribuciones (Arenilla y Delgado, 2019).

1.3. La cuestión de la equidad de las retribuciones

El diseño y el desarrollo de los estatutos de la dirección pública profesional exigen abordar un modelo de gestión del personal directivo público profesional que contemple sus retribuciones. Para ello, las Administraciones públicas, si no quieren seguir agravando la actual descapitalización profesional, deberán establecer un modelo retributivo competitivo para atraer y retener el talento directivo y abordar la cuestión de la equidad.

La equidad externa salarial apenas ha sido estudiada como criterio sobre el que fijar las retribuciones del nivel superior de nuestras Administraciones, más allá de las encuestas que elabora el Instituto Nacional de Estadística en las que compara las retribuciones entre el sector público y privado. Los indicios de esta equidad se limitan a algunas directrices generales, breves notas técnicas y propuestas elaboradas por algunas Administraciones, así como noticias de prensa o algún informe parcial. Estas referencias vienen a señalar la ausencia de equidad interna y externa de las retribuciones de los directivos públicos y los funcionarios de los cuerpos superiores de las Administraciones públicas territoriales en España, o entre estas retribuciones y las equivalentes de la empresa privada. En este sentido se pronunció la Comisión para el Estudio y Preparación del EBEP (2005).

Una de las explicaciones a la carencia de conocimiento sobre la equidad es que cae en el dominio de la política retributiva, que tiene más de la primera que de la segunda, a través de las disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado. Estos establecen los incrementos retributivos para todas las Administraciones públicas, que, en general, no están vinculados a una política de recursos humanos definida ni a las políticas públicas a las que atienden (Luxán, 2016).

La vinculación entre la gestión del talento y la equidad en las Administraciones españolas implicaría tener en cuenta medidas como: ampliar significativamente el abanico salarial; establecer una escala retributiva que comience con unas asignaciones en los puestos de entrada más ajustadas y que permita la progresión, sobre todo en los niveles superiores; mantener un nivel de competitividad salarial no tan distante de la media del mercado; introducir componentes variables ligados a los resultados y los comportamientos requeridos; y crear incentivos grupales (Losada et al., 2017).

La OCDE (2005) señala que las principales tendencias en materia retributiva para los directivos públicos pasan por establecer la retribución por objetivos vinculándola a los resultados y a las habilidades y competencias puestas en práctica para su logro. En este énfasis en la evaluación de los resultados y en su ligazón con las retribuciones coinciden de forma generalizada los autores. Estos añaden que el establecimiento de un sistema de retribución variable debe estar en sintonía con las responsabilidades que asuman los directivos y referenciarse con el sector privado (Losada et al., 2017; FEDECA, 2018; Jiménez, 2018; Arenilla y Delgado, 2019). La mayor dificultad para lograr esto es la falta de cultura en las Administraciones públicas para definir y evaluar objetivos, lo que afecta muy negativamente, claro es, no solo al tema que estamos tratando.

2. METODOLOGÍA

Como en el apartado introductorio quedó reflejado, la delimitación precisa del ámbito de estudio y del trabajo empírico respondió a varios aspectos:

- Las Administraciones que formarían parte del estudio.

- Los puestos de trabajo que serían objeto de análisis.

- Los conceptos retributivos que se tendrían en consideración para realizar la comparación salarial entre las Administraciones públicas.

- Los estadísticos que habrían de ser empleados para el análisis retributivo.

2.1. Las Administraciones públicas seleccionadas

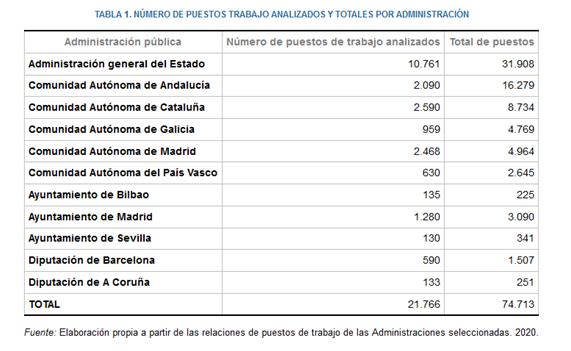

El objetivo era obtener una muestra representativa de las Administraciones públicas en cada uno de los niveles de gobierno: central, autonómico y local. Además de la AGE, para este estudio exploratorio se seleccionaron cinco comunidades autónomas atendiendo a los criterios del producto interior bruto de 2019, el número de empleados públicos y la disponibilidad y accesibilidad a datos comparables. El resultado fue la elección de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco.

Por lo que respecta a las entidades locales, se tuvo en cuenta el ámbito territorial de las comunidades autónomas seleccionadas y la disponibilidad de datos comparables. También se procuró que la muestra incluyera ayuntamientos y diputaciones provinciales. En este caso fueron incluidos en el análisis retributivo los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y Sevilla y las diputaciones provinciales de A Coruña y de Barcelona.

2.2. Los puestos de trabajo objeto de análisis

Con el fin de acotar de manera más precisa y hacer más manejable el objeto del estudio, el análisis se circunscribió a las retribuciones de los cuerpos superiores de administración general de cada una de las Administraciones consideradas y se realizó sobre los puestos de trabajo de los servicios centrales.

El estudio incluyó a aquellos cuerpos y escalas del subgrupo A1 de titulación integrados por funcionarios de carrera que potencialmente podrían disponer de las capacidades y de las competencias precisas para el ejercicio de funciones directivas. En los casos en los que las relaciones de puestos de trabajo así lo permitían, se incorporó al análisis los puestos de trabajo barrados susceptibles de ser desempeñados por funcionarios de carrera de hasta dos subgrupos de titulación A1/A2, e incluso de hasta tres subgrupos de titulación A1/A2/C1.

Quedaron integrados en el estudio los puestos adscritos a los cuerpos de administración general y también aquellos otros vinculados indistintamente a cuerpos de administración general y administración especial que desempeñasen funciones en el ámbito de la Administración central respectiva. Se descartaron los puestos sujetos de forma exclusiva a cuerpos de administración especial, los puestos de trabajo desempeñados en la Administración instrumental y en la Administración periférica, así como los puestos de trabajo de personal laboral y eventual.

Por lo que respecta a las unidades organizativas, fueron objeto de estudio la totalidad de los ministerios, consejerías, concejalías y unidades equivalentes de las diputaciones provinciales de las Administraciones seleccionadas.

En la tabla 1 se recoge el número de puestos de trabajo sobre los que se realizó el diagnóstico retributivo atendiendo a las Administraciones públicas contempladas en el presente estudio.

2.3. Conceptos retributivos objeto de análisis

Una vez delimitadas las Administraciones y los puestos de trabajo objeto de estudio, el otro aspecto esencial de la investigación lo constituyeron los conceptos retributivos que se tomaron en consideración para realizar la comparación salarial.

Por lo que respecta a los puestos de trabajo de los funcionarios integrados en los cuerpos de administración general, se observaron, como fuente de información primaria, las relaciones de puestos de trabajo. De ellas, se extrajeron las retribuciones correspondientes al nivel del complemento de destino y al complemento específico, por ser los complementos retributivos de naturaleza objetiva ligados a los puestos. Se exceptuaron el sueldo, los trienios y el complemento de productividad8.

2.4. Estadísticos empleados

Con respecto a los estadísticos utilizados en la realización en esta primera aproximación al diagnóstico salarial, se emplearon medidas de tendencial central como la moda, la mediana, la media, los cuartiles o la retribución mínima y máxima identificada en cada una de las Administraciones, en este último caso para determinar el abanico salarial existente en función de los complementos mencionados. Estos indicadores, que son los comúnmente utilizados en la realización de estudios de equidad salarial externa, permiten ubicar el referente salarial de los funcionarios en cada una de las Administraciones públicas y en relación con el resto de las Administraciones9.

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación realizada para FEDECA arrojó resultados ordenados en cuatro ámbitos. En el primero de ellos se muestran las retribuciones asignadas a los órganos directivos de cada una de las Administraciones públicas seleccionadas, a la vez que se establece una comparación salarial entre estos órganos. El segundo pone de manifiesto la competitividad salarial tomando como referencia los complementos de destino. El tercer ámbito efectúa un estudio específico de la equidad interna de cada una de las Administraciones públicas. Para ello se analiza la estructura retributiva de los cuerpos superiores aplicando las medidas de tendencia central que han sido citadas. Además, se realiza un breve análisis de los incrementos retributivos asociados a la carrera profesional vertical de los empleados públicos de estos cuerpos.

Finalmente, se realiza una comparativa de los resultados obtenidos entre Administraciones públicas. Entre otros aspectos, se comprueba y cotejan sus abanicos salariales, se analizan los resultados obtenidos de las medidas de tendencia central empleadas y se realiza un análisis de los incrementos retributivos asociados a la carrera profesional de los empleados públicos.

En este artículo se van a presentar los resultados del segundo y cuarto ámbitos mencionados.

3.1. Las retribuciones de los cuerpos superiores

3.1.1. Complementos de destino y específico

Los conceptos retributivos que se han considerado en la comparación salarial entre Administraciones son el complemento de destino y el complemento específico, al ser conceptos que se asignan de una forma objetiva según el resultado del proceso de valoración de puestos de trabajo efectuado en cada una de las Administraciones.

El análisis preliminar de los niveles de los puestos de trabajo y de la cuantía de complementos de destino asignados en cada una de las Administraciones durante el ejercicio 2020 pone en evidencia las diferencias retributivas existentes.

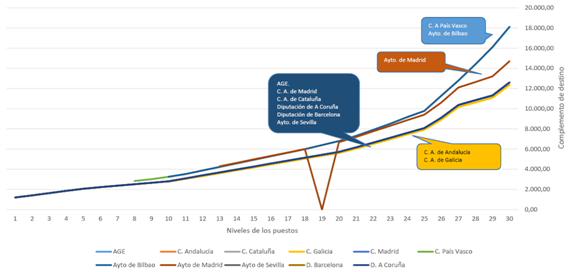

El gráfico 1 muestra, además de que los funcionarios que ocupan puestos de trabajo en los niveles superiores de la pirámide organizativa reciben un mayor complemento de destino, la diferente cuantía percibida por este según la Administración de que se trate10. Asimismo, pone en evidencia un mayor incremento retributivo en el citado complemento a medida que se asciende de nivel en los cuerpos superiores con respecto a los inferiores en cada una de las Administraciones analizadas.

Gráfico 1. Análisis de equidad externa. Comparativa de niveles y complementos de destino

Fuente: Disposiciones presupuestarias del ejercicio 2020.

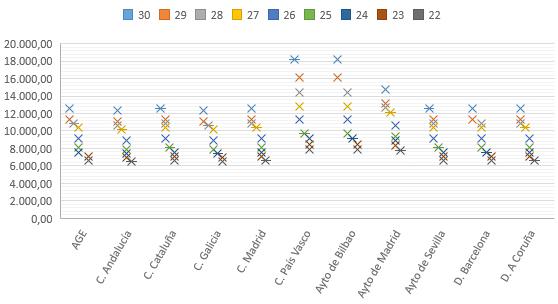

Avanzando en el análisis realizado, el gráfico 2 y la tabla 2 establecen como referentes los niveles asignados a los puestos de trabajo del subgrupo A1 de titulación en la AGE (niveles 22 a 30). En ellos se realiza también la comparación con los complementos de destino establecidos en cada una de las Administraciones públicas para estos mismos niveles.

Gráfico 2. Análisis de equidad externa. Comparativa de niveles y complementos de destino

Fuente: Disposiciones presupuestarias del ejercicio 2020.

La diferencia retributiva entre las Administraciones vascas y el resto de las Administraciones (exceptuando el Ayuntamiento de Madrid y las comunidades autónomas de Galicia y Andalucía) es un 40 % superior, si se tiene en cuenta la retribución anual de los puestos con complemento de destino correspondientes a los niveles 29 y 30. Esta diferencia disminuye progresivamente a medida que los niveles son más bajos en la pirámide organizativa, llegando a registrarse una diferencia del 19,04 % en los puestos de trabajo de nivel 22, siempre a favor de los puestos de trabajo de las Administraciones vascas.

Con respecto al Ayuntamiento de Madrid, las diferencias relativas entre sus complementos de destino y los del resto de las Administraciones públicas (exceptuando las Administraciones vascas y las comunidades autónomas de Galicia y Andalucía) son superiores en un 16,67 %.

3.1.2. Niveles de los puestos y carrera administrativa

Un aspecto esencial ligado a los niveles de los puestos de trabajo en las Administraciones públicas es la articulación y el diseño de la carrera administrativa. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) ha dejado abierta diversas posibilidades para que cada Administración pública configure su propio modelo de carrera y, en consonancia con ella, defina su estructura retributiva y, por ejemplo, la cuantía de sus complementos de destino.

La motivación y la satisfacción laboral de los empleados públicos se ven afectadas por diversos factores. Entre ellos están las posibilidades de carrera administrativa y los incrementos retributivos que con ella se generan. Debido a esto, la configuración de la carrera profesional del empleado público, en este caso vertical, ha de ir estrechamente unida a los aumentos retributivos que se le asocien. Un mayor nivel de responsabilidad y de complejidad técnica por el desempeño de un puesto superior exige un salto retributivo que sea lo suficientemente significativo para motivar a que el empleado público lo ocupe. Este aspecto no es ajeno a la competitividad externa que se puede generar entre Administraciones públicas para captar y retener talento.

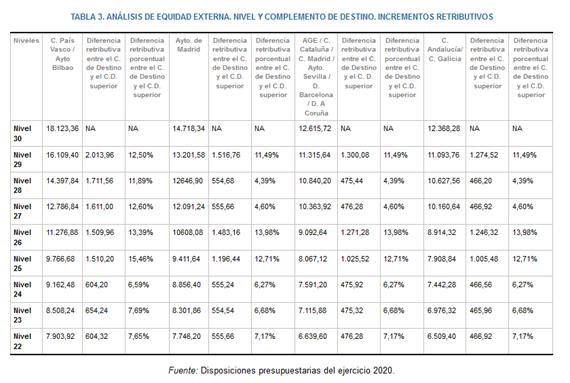

En el caso de las Administraciones públicas analizadas, los mayores incrementos retributivos por el ascenso de un nivel de puesto de trabajo al otro inmediato superior se producen en las Administraciones públicas vascas, como se señala en la tabla 3. El aumento salarial supone más de un 10 % en cada uno los puestos de trabajo situados entre los niveles 25 a 29. En el supuesto de las otras Administraciones públicas, el ascenso del nivel 28 al 29 y del nivel 27 al nivel 28 significa un incremento retributivo inferior al 5 % atendiendo a la cuantía del complemento de destino asignado.

3.2. Equidad externa. Comparación retributiva entre Administraciones territoriales en España

3.2.1. Abanicos salariales

La AGE es la que presenta un mayor abanico salarial, si se tiene en cuenta la suma de los complementos de destino y específico de los puestos, tal y como se muestra en la tabla 4. Una diferencia muy amplia entre la mayor y la menor retribución supone inequidad salarial interna. A la vez, existe la posibilidad de que se produzca un importante solapamiento retributivo entre los puestos de trabajo vinculados a cuerpos y escalas para los que se requiere un menor grado de titulación para acceder a ellos. Esto también afectaría al principio de equidad interna entre puestos para los que se exige diferente nivel de titulación.

3.2.2. Medidas de tendencia central

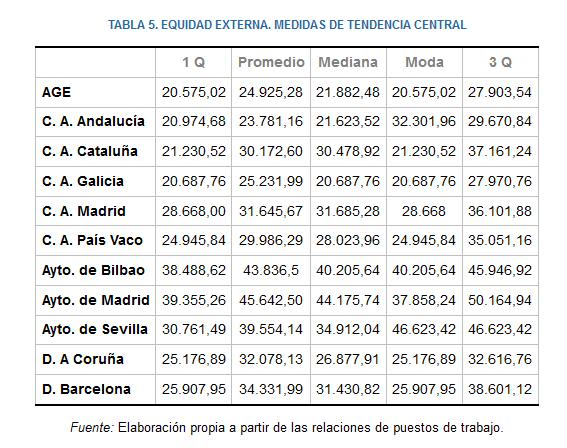

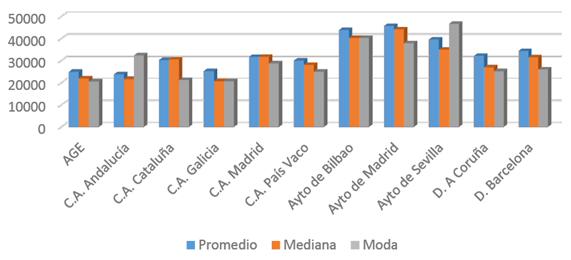

La tabla 5 y el gráfico 3 reflejan el valor obtenido de las medidas de tendencia central empleadas en el estudio para el conjunto de los puestos de trabajo de las Administraciones analizadas. Prácticamente todos los análisis estadísticos realizados sitúan en la parte inferior de la escala salarial a los funcionarios integrados en los cuerpos del Grupo A de la AGE.

Particularmente, los valores obtenidos en las retribuciones del complemento de destino más el complemento específico del primer cuartil, tercer cuartil y moda son inferiores, en todos los casos, al resto de las retribuciones percibidas por los funcionarios de carrera adscritos a cuerpos del Grupo A de las restantes Administraciones públicas.

La moda más alta se halla entre las Administraciones locales, particularmente en los tres ayuntamientos que han sido objeto de este análisis. En todos ellos el valor retributivo que marca la moda supera los 35.000 euros, mientras que la AGE presenta el valor más bajo situándose en 20.575,02 euros. El Ayuntamiento de Sevilla presenta una moda más alta (46.623,42 euros) y dobla la retribución de los cuerpos superiores de la AGE.

La media de las retribuciones también muestra un valor inferior para los cuerpos superiores de la AGE. Solo la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía presenta un valor inferior. Los tres ayuntamientos analizados son los que obtienen una media retributiva más alta, superando los 39.000 euros en todos los casos, mientras que la media retributiva para la AGE se sitúa en los 24.925,28 euros.

Finalmente, la mediana de las retribuciones obtenida de la AGE se posiciona en valores mínimos con respecto al resto de las Administraciones públicas, excepción hecha de los puestos de trabajo de las comunidades autónomas de Andalucía y Galicia. Nuevamente en este indicador son los tres ayuntamientos los que obtienen el valor más alto. El valor medio de la mediana de estas tres Administraciones es de 39.764,47 euros, lo que significa que el 50 % de los funcionarios de carrera del Grupo A se hallarían por encima de este valor retributivo, mientras que el otro 50 % se hallarían por debajo.

Gráfico 3. Equidad externa. Medidas de Tendencia Central. Año 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de las relaciones de puestos de trabajo.

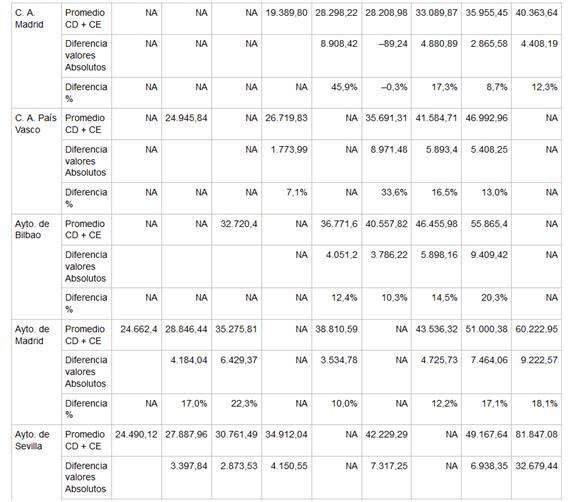

3.2.3. Retribuciones y carrera administrativa

Como ya se ha indicado, el subsistema retributivo en las Administraciones públicas ha de tener presente cuánto se paga y por qué. No es posible comprender su lógica sino es a partir de su vinculación con otros subsistemas que definen la gestión del empleo público. La selección de los funcionarios en las Administraciones públicas se halla asociada al cuerpo o escala donde se produce el ingreso. Los conceptos retributivos ligados al ingreso están determinados eminentemente por el sueldo de las retribuciones básicas. Estas no repercuten de forma significativa en la competitividad salarial entre Administraciones públicas, al ser su cuantía la misma en función del grupo de titulación en el que se halle clasificado el cuerpo o escala.

Puede darse una mayor competencia retributiva entre Administraciones públicas al gestionar y fijar la cuantía retributiva de las retribuciones complementarias, especialmente porque, como se ha señalado, el TREBEP abre la posibilidad a que las Administraciones determinen la cuantía de los complementos de destino, además de la libertad que ya tenían para fijar las cuantías de los complementos específicos.

Como se ha indicado, el progreso en la carrera administrativa ha de ir acompañado de una mejora salarial en consonancia con la mayor responsabilidad que se asuma. El incremento retributivo por la suma de complemento de destino y complemento específico que puede darse en las Administraciones públicas analizadas está recogido en la tabla 6. Esta ilustra en términos absolutos y relativos los incrementos retributivos que se producen por la progresión de un nivel a otro en las Administraciones públicas seleccionadas. Las cuantías retributivas en valores absolutos reflejan el promedio de la suma del complemento de destino y el específico para el conjunto de puestos de trabajo que se encuentran asociados a un determinado nivel.

Los incrementos retributivos en términos porcentuales se han estimado considerando la suma de las cuantías retributivas de los conceptos mencionados de un determinado nivel con respecto al nivel precedente. En los casos en los que existen saltos de hasta dos o tres niveles de diferencia, porque en la Administración pública correspondiente no existan puestos de trabajo intermedios, los incrementos retributivos se han estimado igualmente atendiendo al nivel inmediato inferior que sí dispone de las correspondientes cuantías retributivas. Finalmente, la abreviatura <<NA>> (No Aplica) es empleada para aquellos supuestos en los que no existen valores retributivos de referencia con los que realizar las comparaciones apropiadas.

El resultado del análisis efectuado muestra situaciones sumamente variables. Existen supuestos en los que asumir funciones de un puesto de trabajo de mayor nivel apenas tienen significación retributiva, siendo estos incrementos menores a un 5 % en cómputo anual. A la vez, se producen supuestos en los que el ascenso de un nivel a otro puede significar variaciones retributivas superiores al 20 %.

Resulta significativo comprobar cómo el promedio obtenido de la suma del complemento de destino y el complemento específico para cada uno de los niveles de los puestos revela la menor remuneración percibida por los funcionarios de la AGE. Este dato podría condicionar la captación de candidatos para ingresar en los cuerpos superiores de esta Administración, la motivación para el desarrollo de la carrera administrativa y la capacidad para atraer talento de otras Administraciones públicas. No obstante, hay que recordar que en este análisis no se contempla el complemento de productividad, ni otras posibles retribuciones.

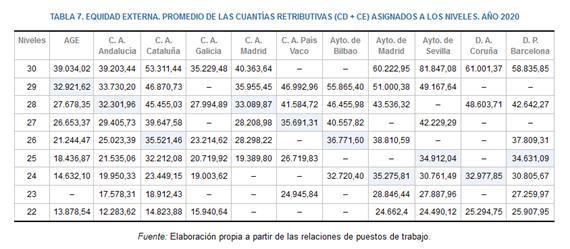

A modo ilustrativo, puede observarse en la tabla 7 que las retribuciones de un nivel 29 en la AGE (complemento de destino más complemento específico), en otras Administraciones públicas se obtienen en niveles más bajos.

4. CONCLUSIONES

Aunque el TREBEP realiza un reconocimiento explícito de la figura del directivo público, no se han desarrollado ni implementado los principios que han de regir el acceso, la selección, la carrera, la evaluación del desempeño o el régimen retributivo de este tipo de personal en las Administraciones públicas objeto de estudio.

En todo caso, la futura implantación de esta figura aconsejaría que el nombramiento de los directivos públicos profesionales debiera ser realizado atendiendo a principios de mérito, capacidad y concurrencia. Los funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1 de titulación deberían ser los destinatarios naturales de este tipo de puestos con el fin de mejorar su motivación por la prolongación de su carrera administrativa y de que la Administración aproveche su experiencia profesional. No obstante, esto no significa que se haya de cerrar la puerta a otros profesionales para ocupar determinados puestos directivos, especialmente en las entidades del sector público.

El sistema de retribuciones adquiere su lógica y sentido a partir de su vinculación con otros subsistemas que definen la planificación y la gestión del empleo público y, en especial, con la carrera administrativa de los funcionarios de carrera.

La motivación y la satisfacción laboral de los empleados públicos depende de diversos factores, entre ellos están las posibilidades de carrera administrativa y los incrementos retributivos que con ella se generan. De ahí que un mayor nivel de responsabilidad y de complejidad técnica por el desempeño de un puesto superior debe corresponderse con un aumento retributivo suficientemente significativo. El objetivo es motivar a que un empleado público desempeñe un puesto de trabajo de superior categoría.

En términos generales, el funcionario de carrera de los cuerpos superiores debe permanecer mucho tiempo en el nivel del puesto de trabajo que desempeña percibiendo las mismas retribuciones hasta que le surja la oportunidad de alcanzar un puesto de trabajo de superior nivel u ocupar un puesto de designación política. En estos supuestos, la mejora de sus retribuciones no se puede hacer depender exclusivamente de una prácticamente inexistente carrera administrativa vertical, sino que debería basarse en la evaluación de su desempeño en el puesto y el desarrollo de una carrera horizontal.

Entre los principales resultados obtenidos en el estudio hay que destacar que las retribuciones de los complementos de destino de las Administraciones vascas y del Ayuntamiento de Madrid son superiores al resto; la AGE es la que presenta un mayor abanico salarial, si se tienen en cuenta el complemento de destino y el complemento específico de los puestos; la moda, la media y la mediana de estas retribuciones muestra un valor inferior para los cuerpos de la AGE; finalmente, el promedio obtenido de estos complementos para cada uno de los niveles de los puestos revela que los funcionarios de la AGE perciben una menor remuneración.

El estudio ha dejado en evidencia la falta de competitividad de la AGE para retribuir las funciones de sus cuerpos superiores en igualdad de condiciones con las retribuciones percibidas por los funcionarios que realizan funciones similares de las Administraciones señaladas. Hay que aclarar que no se ha contemplado el complemento de productividad, aunque su distribución en la AGE es muy desigual atendiendo a los niveles de complemento de destino, las áreas funcionales, los departamentos ministeriales o los organismos de que se traten. Finalmente, los ayuntamientos analizados son los que mayor competitividad salarial muestran. Este hecho podría facilitar, por ejemplo, la fuga de talento de los funcionarios de carrera de los cuerpos superiores de la AGE al Ayuntamiento de Madrid (ABC, 2022).

Para las Administraciones públicas, la falta de competitividad salarial puede suponer una importante descapitalización profesional e intelectual, así como la pérdida de talento y de empleados públicos que disponen de una amplia formación y de capacidades y competencias precisas para cubrir puestos de trabajo de carácter directivo en sus respectivas Administraciones públicas.

5. RECOMENDACIONES

El TREBEP pone a disposición de las Administraciones públicas de una variedad de conceptos retributivos para que diseñen el modelo de retribuciones que mejor se ajuste a su política de personal. En cualquier caso, deben establecerse una serie de retribuciones vinculadas al desarrollo de la carrera administrativa horizontal y al desempeño del puesto.

Cada vez es más imperativo implantar la cultura de la evaluación del desempeño, especialmente en los funcionarios superiores. Asentar en estos los principios y valores que permitieran establecer en las Administraciones la relación entre la recompensa, el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos, supondría un gran progreso en la Administración sobre la situación actual y permitiría avanzar en el urgente cambio que se precisa en la cultura administrativa.

El componente de retribución variable ligado al desempeño puede ser un importante elemento motivador para el ejercicio de la dirección pública profesional, por lo que será imprescindible otorgarle el adecuado peso específico para que sea atractivo desde un punto de vista motivacional.

Obviamente, no existe una identificación entre los funcionarios de carrera de los cuerpos superiores y los directivos profesionales. Esto es debido a que no todos los funcionarios disponen, o estarán en disposición de tener, las competencias, aptitudes y habilidades para ocupar los puestos de trabajo que se reserven a la dirección pública profesional. Debido a esto, sería oportuno que las regulaciones de los directivos públicos establecieran la evaluación del desempeño profesional, así como la forma de constatar las competencias adquiridas por los candidatos a cubrir los puestos de trabajo de la dirección pública profesional. Esto debería completarse con la creación de un organismo independiente que se responsabilizase de acreditar o seleccionar y proponer el nombramiento de los directivos públicos profesionales (INAP, 2021).

6. LIMITACIONES Y PROPUESTAS PARA TRABAJOS FUTUROS

La investigación en la que se basa esta publicación encontró algunas limitaciones iniciales que impedían una gestión ágil y efectiva de los datos. Algunas Administraciones los tienen dispuestos de una forma que dificulta acceder a ellos y su análisis comparado; otras presentan limitaciones en cuanto al tratamiento que puede efectuarse de sus datos. En estos casos, se buscaron alternativas con el fin de realizar un análisis congruente de la equidad salarial externa entre Administraciones públicas.

El estudio sobre equidad externa solo incluye el complemento de destino y el complemento específico de los puestos de trabajo. La razón fundamental de esto es la opacidad de todo lo que rodea al complemento de productividad. Sería necesario en el futuro integrarlo en los análisis retributivos, sobre todo pensando en la trascendencia futura de las retribuciones variables en el ejercicio de la dirección pública profesional.

Finalmente, es preciso indicar que no existen análisis previos con la sistemática con la que se ha elaborado el presente estudio, por lo que no es posible efectuar comparaciones exhaustivas entre resultados que pudieran haberse obtenido con anterioridad. Al mismo tiempo, es necesario hacer constar que el estudio efectuado es eminentemente exploratorio del estado de situación entre las Administraciones públicas seleccionadas. Sería oportuno extender el análisis a un mayor ámbito territorial con el fin de corroborar las conclusiones obtenidas y también a los cuerpos de administración especial. Finalmente, en estudios posteriores se debería abordar un análisis estadístico más profundo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Comentarios

Noticia aún sin comentar.

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:

Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.

- El INAP no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.

- No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.

- Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Últimos estudios

Profesionalización de la función directiva pública en España desde una perspectiva autonómica

Activación focalizada: evaluación de una política público-privada de empleo en Barcelona

Conexión al Diario

Publicaciones

Lo más leído:

- Actualidad: Ciudadanos y empresas ya pueden consultar datos de sus documentos notariales vía online de forma personalizada y segura

- Legislación: Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 16/2025

- INAP: Publicado un nuevo número de la revista Documentación Administrativa

- Actualidad: El Gobierno creará 500 plazas de jueces en 2026, la mayor ampliación de la planta judicial de nuestra historia

- Legislación: Ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona)

- Agenda: Curso "Lenguaje claro aplicado a la Administración pública (2.ª edición)"

- Tribunal Supremo: Si uno de los responsables subsidiarios abona la totalidad de la deuda tributaria y el recargo de apremio, no se puede seguir exigiéndolo a los restantes responsables

- Estudios y Comentarios: Profesionalización de la función directiva pública en España desde una perspectiva autonómica

- Legislación: Acreditación de la solvencia técnica de los empresarios en contratos de obras

- Actualidad: Todas las ofertas de empleo público, en el boletín semanal del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (del 28 de enero al 3 de febrero de 2026)

Acceso gratuito

Acceso gratuito Acceso gratuito

Acceso gratuito Entrar

Entrar Entrar

Entrar