Santiago A. Bello Paredes

La despoblación en España: Balance de las políticas públicas implantadas y propuestas de futuro

Este trabajo estudia la situación actual de la despoblación en España, en la que se destaca el envejecimiento de su población, la baja natalidad y la dificultad para garantizar la prestación de los servicios públicos, todo lo cual obliga a un replanteamiento de las políticas públicas para que conduzcan a una mayor cohesión territorial y, en definitiva, a ofrecer soluciones a estos territorios

Santiago A. Bello Paredes es Catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de Burgos.

El artículo se publicó en el número 19 de la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (INAP, abril 2023)

ABSTRACT

DEPOPULATION IN SPAIN: BALANCE OF THE IMPLEMENTED PUBLIC POLICIES AND PROPOSALS FOR THE FUTURE

This work studies the current situation of depopulation in Spain, in which the aging of its population, the low birth rate and the difficulty in guaranteeing the provision of public services stand out, all of which require a rethinking of public policies so that lead to greater territorial cohesion and, ultimately, to offer solutions to these territories.

1. INTRODUCCIÓN: LA PATOLOGÍA DE LA DESPOBLACIÓN EN ESPAÑA Y EUROPA

Comienzan a ser visibles las reflexiones jurídicas sobre la situación de la despoblación, ya sea en relación con una concreta región española1 o dentro de una visión más general de lo que se ha venido en llamar la España despoblada2. La conclusión general de esos trabajos confirmaba la alarmante situación en la que se encuentra una buena parte del territorio de España que, de una forma más o menos acusada, se caracteriza por una baja densidad de población, un crecimiento vegetativo negativo, una alta tasa de envejecimiento y una diseminación de sus núcleos de población, todo lo cual conlleva a una actividad económica muy limitada en estos territorios y a una grave dificultad de garantizar la prestación de los servicios públicos a sus habitantes.

Esta situación desesperanzadora no debe quedar anclada sólo en la conciencia de la población que la sufre, sino que tiene una dimensión global que afecta a la propia gobernanza del país, pues lo que está en juego no solo es el futuro de estas comunidades locales o regionales sino también la propia configuración del nivel organizativo nacional.

Por ello, se deben elaborar y ejecutar estrategias políticas que supongan el empoderamiento de la población ubicada en los territorios despoblados, para conseguir, con medidas de discriminación positiva, reconducir esta alarmante situación poblacional hasta alcanzar un nivel mínimo que garantice su sostenibilidad.

Y este fenómeno no representa una situación nueva que haya aflorado sorpresivamente en este siglo xxi, sino que, por el contrario, es ahora cuando se ha visto reivindicada y empoderada como problema público emergente. No podemos obviar que la despoblación debe ser entendida como el resultado más evidente de un cambio estructural que ha actuado en el medio rural y que ha conducido a una reordenación –social y territorial– de una sociedad de fuerte componente urbano3. De esta forma, nos encontramos ante uno de los problemas más importantes, a medio y largo plazo, no sólo para España sino también para la Unión Europea (UE). En este sentido, diversos órganos de la UE vienen denunciando esta situación y requiriendo medidas conducentes a su reversión de una manera urgente y contundente.

Y es que en Europa también existe un fenómeno de despoblamiento de las zonas rurales, por ello no resulta extraño que desde la UE se haya venido reflexionando sobre esta situación con una finalidad prospectiva, como puede ser en el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de fecha 16 de junio de 2016, “La respuesta de la UE al reto demográfico”4. En este documento se realiza una descripción del cambio demográfico que ha venido desarrollándose en Europa, al que se califica como uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea, con el envejecimiento de su población, la disminución del número de jóvenes y una baja tasa de natalidad5.

Y es que, pese a la habilitación normativa contenida en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en el cual se establece que se prestará una especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes6, las respuestas que han llegado desde la UE han carecido de la suficiente eficacia para revertir esta situación.

Por eso en el citado Dictamen se concluye la necesidad de una respuesta al cambio demográfico que incluya una visión amplia, coordinada e integradora, puesto que se trata de un tema transversal en el que se efectúe un especial énfasis sobre las siguientes líneas de acción7:

1. Priorizar la creación de oportunidades de apoyo y generación de vida para ayudar a atraer y retener población joven en todo el territorio.

2. Impulsar políticas favorables a la familia, en particular, mediante medidas que eliminen los obstáculos que desincentivan la paternidad y que contribuyan a aumentar la tasa de natalidad, incorporando la perspectiva de género.

3. Alentar la vida autónoma de las personas de edad avanzada, aumentando la esperanza de vida sana y reducir su dependencia.

4. Luchar contra la exclusión social que afrontan algunas capas de la población, así como implantar políticas de conciliación de la vida profesional y familiar.

5. Apoyar políticas de inmigración en los Estados miembros.

Y deberán ser las entidades locales y regionales las organizaciones territoriales que deben estar plenamente capacitadas para aplicar estas políticas de integración, incluidos los pequeños municipios de las zonas rurales8.

Sin que puedan obviarse, como se resalta por la Comisión Europea9, las consecuencias del cambio demográfico en Europa sobre el conjunto de su economía y sociedad, puesto que este cambio tiene repercusiones para el futuro de los sistemas sanitarios y de protección social, de los presupuestos y de las necesidades de vivienda e infraestructuras en este marco territorial europeo, por lo que, en definitiva, Europa tendrá que encontrar soluciones urgentes para garantizar su competitividad ante el descenso de su población en edad laboral.

En un ámbito interno, si nos centramos en analizar la situación en España, nos encontramos con amplios territorios afectados por la despoblación, así como por el envejecimiento de su población.

Dos datos significativos avalan esta afirmación. El primero es que, desde los años sesenta del siglo pasado, los 6.122 municipios españoles que han reducido su densidad demográfica han perdido 5,3 millones de habitantes y, en 2019, tres cuartas partes del territorio solo albergan una octava parte de la población, mientras que en 1960 acogían a un 35 %, en 1950 a un 40 % y en 1900 a un 50 %10. En cuanto al segundo referido al envejecimiento, este es consecuencia de la baja densidad de natalidad y de la emigración, dado que ha venido afectando al medio rural español desde finales de los años cincuenta, pues ha supuesto la salida de familias enteras y ha continuado con la pérdida de población joven en busca de trabajo en las ciudades más pobladas11.

Si se analiza la evolución de la población en España desde 1900, se percibe un incremento sostenido en toda la secuencia 1900-2011, con la excepción de los periodos 1981-2001 en los que hubo un menor incremento de la población y, a partir de ese año 2011 un acusado descenso hasta tener un periodo intercensal 2011-2021 de un incremento poblacional de únicamente un porcentual del 0,41, debido fundamentalmente a la existencia de un emigración exterior que compensan el saldo vegetativo negativo que existe actualmente en España12.

Figura 1. Evolución de los porcentajes de crecimiento de la población en España (1990-2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos INE Padrón Municipal de Habitantes 2022.

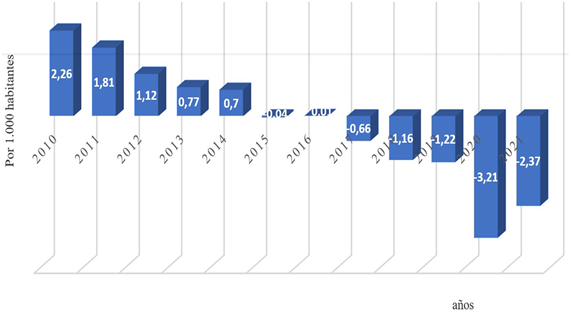

Si se estudia la evolución del saldo vegetativo en España (diferencia entre nacimientos y defunciones por mil habitantes), se puede comprobar como esta viene descendiendo de forma paulatina y constante desde el año 2011 al 2021, año este que se encuentra en un porcentual del –2,37.

Figura 2. Evolución del saldo vegetativo en España (2010-2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos INE Padrón Municipal de Habitantes 2022.

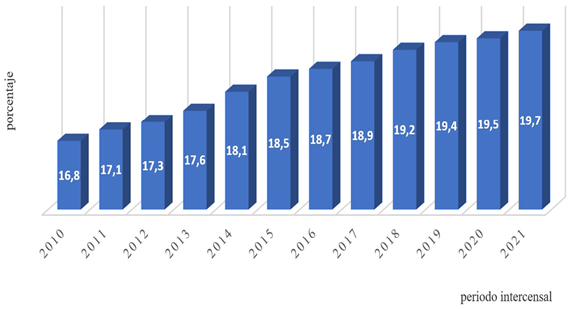

Por último, en lo que se refiere a la evolución de las personas con una edad superior a los 65 años, podemos advertir que en los últimos 10 años se ha pasado de un porcentual de 16,8 al 19,7.

Figura 3. Evolución de la proporción de personas de más de 65 años en España (2010-2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos INE Padrón Municipal de Habitantes 2022.

Como ya hemos afirmado anteriormente, este problema no es exclusivo de España, sino que compartimos problemática, eso sí de una forma peligrosamente más acusada, con la Unión Europea. No debe sorprendernos que, según datos de Eurostat, está previsto que los mayores porcentajes de población en edad avanzada se alcancen en el este de Alemania, norte de España, Italia y algunas zonas de Finlandia.

Para el próximo año 2060, la proporción media prevista de personas de más de 65 años en la UE habrá aumentado del 17,1 % en 2008 al 30 %, llegando a los 151,5 millones de ancianos, mientras que los menores de 15 años representarán únicamente el 15 % de la población. El documento “Urban Europe statistics on cities, towns and suburbs”, sugiere que una elevada proporción de población europea que está envejeciendo vive en ciudades y localidades relativamente pequeñas, mientras que los jóvenes son más proclives a vivir en barrios periféricos, en las proximidades de la capital o de otras grandes ciudades; todo lo cual conduce a un desequilibrio poblacional más13.

Y la situación de España, en cuanto a su densidad de población por regiones (NUTS 2), en comparación con el resto de los integrantes de la Unión Europea nos ubica entre las de menor porcentual14.

En lo que se refiere a la distribución de zonas rurales y urbanas en la UE, con los datos de Eurostat se pude afirmar que resulta evidente que el problema de la baja densidad de población se concentra en 4 Comunidades Autónomas españolas: Aragón (27,7), Castilla y León (25,7), Castilla-La Mancha (25,7) y Extremadura (26,1), y en algunas otras regiones de Francia (Limousin: 43, Auvergne: 52,5, Borgoña, 51,5 y Champagne-Ardenne, 51,7), Italia (Basilicata: 56,4 y Valle de Aosta: 38,8), Portugal (Alentejo: 22,8), Rumania (Vest: 55,9) Irlanda (Southern: 54,9, Northern an Western: 34,5), porque habría que excluir las regiones de Suecia e Islandia por sus especiales circunstancias climatológicas.

Y un apunte de naturaleza geopolítica que no puede pasar desapercibido, pues el cambio demográfico también puede repercutir en la posición de la UE entre las potencias del mundo, pues a medida que las naciones de Europa reducen su vitalidad poblacional y su pujanza económica frente a otras economías emergentes, se acrecienta aún más la debilidad de aquella para competir con las sociedades emergentes y pone en riesgo el modelo de vida que Europa ha creado tras la segunda guerra mundial. Además, la fractura demográfica pude suponer una fuente de crispación social que puede conducir a la desafección política e, incluso, democrática15.

A la vista de esta situación, no puede sorprendernos que en la Resolución del Parlamento Europeo sobre la inversión de las tendencias demográficas en las regiones de la Unión mediante los instrumentos de la política de cohesión, aprobada en fecha 20 de mayo de 202116, se afirme la necesidad de la Comisión de proponer una estrategia sobre el cambio demográfico en base a los siguientes elementos principales: condiciones de empleo digno, equilibrio entre la vida profesional y privada, dimensión territorial de las políticas de promoción de la actividad económica y el empleo, prestación adecuada de servicios sociales de interés general en todos los territorios, un transporte público local eficaz y unos cuidados adecuados de las personas dependientes, prestando especial atención a las nuevas formas de trabajo y su impacto social17.

Para lo cual, se insta a todas las autoridades públicas, es decir, a los Estados miembros y a las autoridades regionales para que apliquen un enfoque integrado para abordar los retos demográficos a través de los instrumentos de la política de cohesión. En consecuencia, estas entidades deberán proceder a la planificación y ejecución de la política de cohesión para el periodo 2021-2027, en especial sobre aquellos territorios del nivel NUTS 3 o las agrupaciones de unidades administrativas locales con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km² o con un descenso medio de población anual superior al 1 % entre 2007 y 201718.

2. METODOLOGÍA: ESTUDIO DE LA TAXONOMÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DESPOBLACIÓN EN ESPAÑA

2.1. Los diversos instrumentos de actuación empleados por las administraciones públicas para luchar contra la despoblación

Antes de abordar un estudio de la taxonomía de las actuaciones, presentes y futuras, de las administraciones públicas con el objetivo de luchar contra la despoblación, dinamizando y desarrollando los territorios afectados por esta situación demográfica, tenemos que analizar el título competencial que habilita a estas para su intervención.

En primer lugar, la actividad pública objeto de este análisis se encuadra en la tipología del ejercicio de la potestad administrativa de planificación19 en ámbitos competenciales tales como la ordenación del territorio o las diversas políticas sectoriales que garanticen la cohesión territorial.

En lo que se refiere al título competencial de la ordenación del territorio, en una dimensión estrictamente jurídico-administrativa20, se ha avanzado de la mera determinación de procesos urbanísticos a una gestión integral del territorio21, pues la ordenación territorial consiste en corregir los desequilibrios que provoca el espontáneo crecimiento económico22.

Y en el ámbito de la cohesión territorial, derivada de los principios constitucionales de solidaridad interterritorial (artículos 2, 138.1, 156.1 y 158 CE), supone en una dimensión económica la necesidad del aseguramiento de una equitativa distribución territorial de la riqueza nacional, para la corrección de los seculares desequilibrios entre las zonas prósperas y las zonas menos desarrolladas23.

En definitiva, la patología de la despoblación supone la transgresión del principio constitucional de igualdad de trato consagrado en el artículo 14 CE, pues una parte de la población no puede acceder a los servicios públicos en unas condiciones de calidad óptima, por lo que la diversa actividad pública combatiendo este fenómeno demográfico está amparada en la consecución de este capital derecho fundamental24.

Y dentro de esta pluralidad de intervenciones públicas, uno de sus problemas más acusados ha venido siendo la evidente descoordinación entre los instrumentos derivados de la ordenación del territorio y aquellos surgidos de la cohesión territorial o del desarrollo rural, que debieran estar integrados o, al menos, interrelacionados entre sí para poder realizar una actividad multinivel de planificación y gobernanza entre las diversas entidades políticas25.

En este último ámbito de intervención pública, referida al desarrollo rural, nos encontramos con los denominados Planes de Desarrollo Rural Sostenible (PDR)26, los cuales son un instrumento clave, tanto a nivel español como europeo, para la reactivación de aquellos territorios, calificados como rurales, en los cuales el fenómeno de la despoblación está profundamente arraigado.

La utilización de estos PDR, en cuanto a su concreción temporal en España, ha sido realizada tanto para el periodo temporal 2010-2014, como para 2014-2020 y, en términos cuantitativos, para el año 2022, se prevé una aportación de 158.210.005 euros27.

Pero la importancia cuantitativa de los fondos, aplicados al desarrollo rural, tiene a la UE como la máxima aportante a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), que ha significado para España, en el periodo 2014-2020, la cantidad de 16.300.337.927 euros. Para el marco temporal 2021-2027, se ha establecido para este Fondo un presupuesto total de 95.500 millones de euros, que incluyen una aportación de 8.100 millones de euros de los Fondos “NextGenerationEU”, contenidos en el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE28.

Otra tipología de esta actividad planificadora, en el ámbito de la lucha contra la despoblación, se encuentra contenida en una pluralidad de planes y programas, tanto estatales como autonómicos, que se perfilan como instrumentos públicos de intervención.

En el ámbito estatal, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico29, se ha aprobado en fecha 15 de marzo de 2021 el Plan de Recuperación. 130 Medidas ante el Reto Demográfico30. Este Plan queda vertebrado en diez ejes de acción con una batería de 130 medidas31, y cuyo eje tercero promociona la cohesión social y territorial de España con los fondos europeos de recuperación, del siguiente tenor:

- Eje 1. Impulso de la transición ecológica.

- Eje 2. Transición digital y plena conectividad territorial.

- Eje 3. Desarrollo e innovación en el territorio.

- Eje 4. Impulso del turismo sostenible.

- Eje 5. Igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres.

- Eje 6. Fomento del emprendimiento y de la actividad empresarial.

- Eje 7. Refuerzo de los servicios públicos e impulso de la descentralización.

- Eje 8. Bienestar social y economía de los cuidados.

- Eje 9. Promoción de la cultura.

- Eje 10. Reformas normativas e institucionales para abordar el reto demográfico.

Y en el ámbito autonómico, esta actividad planificadora se percibe en las denominadas Estrategias autonómicas contra la despoblación que, con diversa nomenclatura, vienen estando contenidas en la reciente legislación de Extremadura32 y Castilla-La Mancha33.

Otras Comunidades Autónomas, como la de Aragón, aprobaron este tipo de documentos de intervención pública con un carácter reglamentario y dentro de una declarada actividad de ordenación del territorio34.

Por el contrario, la legislación gallega35 no contiene ninguna tipología de instrumento público específico de intervención sino que, por el contrario, define los principios y las líneas de actuación para el desarrollo de las políticas públicas de su administración con la finalidad de impulsar y dinamizar la demografía mediante la ordenación y coordinación de las políticas públicas autonómicas y el fomento de la actuación conjunta de las administraciones públicas y de los distintos interlocutores sociales y económicos de esa región.

En conclusión, se debiera apostar por la creación de una línea de actuación pública que tuviera un carácter autónomo y holístico para la lucha contra la despoblación, y en la que se pudieran incluir acciones e instrumentos surgidos de la ordenación del territorio, de la cohesión territorial y del desarrollo rural. Lo cual exigirá actuaciones normativas previas que diseñen este marco de intervención pública concreto y específico.

2.2. Las concretas políticas públicas de intervención en el fenómeno de la despoblación

Haciendo un balance cronológico, en el año 2015 el Senado aprobó la Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación a la despoblación rural en España, constituida en el seno de la Comisión de Entidades Locales (543/000007). Y dentro de las recomendaciones adoptadas por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que participaron en esta Ponencia se encuentran, entre otras, las siguientes:

1. Delimitar y diferenciar zonas o territorios escasamente poblados utilizando como criterio identificador aquellos municipios que han perdido población desde el año 1950 y tienen una densidad inferior a 10 habitantes por km².

2. Que por las diversas administraciones estatal, autonómica, provincial y local se establezcan las acciones políticas necesarias para garantizar la permanencia de la población en el mundo rural y especialmente de la mujer joven en estos municipios como eje vertebrador y de desarrollo demográfico en el medio rural buscando la conciliación familiar, laboral y social.

3. Conseguir para estos municipios el mayor reparto posible tanto de fondos económicos de la Administración del Estado como de la Unión Europea utilizando parámetros discriminatorios positivos que le permitan el incremento de estas ayudas en relación a los núcleos con mayor número de población.

4. Adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para conseguir la mayor coordinación entre todas las administraciones públicas implicadas en el mundo rural para aunar esfuerzos, acceder a los diversos programas de los fondos europeos (Plan 2014-2020 de la UE), su aplicación con la metodología LEADER y se establezcan medidas que impliquen discriminación legal positiva para generar empleo y actividad económica en el mundo rural.

5. Asumir las administraciones el compromiso de ofrecer a los habitantes de estas poblaciones los servicios básicos que garanticen su permanencia (salud, educación, ayuda a mayores, alimentación) para que sus habitantes puedan afrontar los problemas que se plantean en los territorios despoblados que son su lugar de residencia.

6. Pedir a las administraciones local, provincial, autonómica, estatal y europea que adopten las medidas fiscales, sociales y financieras estableciendo los incentivos económicos necesarios que permitan apoyar a los emprendedores y empresas que se quieran asentar de forma permanente en estos medios rurales así como a las personas, profesionales, funcionarios y empresas que estén asentados en estos núcleos rurales y evitar así su despoblación.

7. Mejorar las comunicaciones entre territorios que faciliten el transporte y se cree un sistema transversal y vertebrado de comunicaciones dentro de los territorios rurales.

8. Asegurar las nuevas tecnologías de la información en los centros rurales con pleno acceso a internet y completa cobertura de la telefonía móvil como medio de fijar población.

9. Mantener el empleo y la productividad impulsando los propios recursos naturales de la población, y que permitirán activar el turismo rural, que dinamizará el sector de la hostelería y de casas rurales así como apoyar el emprendimiento ganadero (incentivando la incorporación de nuevos ganaderos), agrario, forestal, medioambiental, agroalimentario de estas zonas rurales y rehabilitación de espacios naturales como generador de recursos.

10. Buscar la mayor coordinación de todas las administraciones e instituciones implicadas en la lucha contra la despoblación rural con el respeto a su ámbito competencial, apoyando y priorizando inversiones públicas generadoras de empleo en el mundo rural36.

En breve, nada que no se pueda pretender planificar y ejecutar 7 años después. Lo cual nos aporta una importante conclusión para este trabajo, y es la necesidad de pasar del plano propositivo al ejecutivo con una inmediación innegociable.

Posteriormente, en el año 2017 se creó el Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico, órgano al cual se asignó la tarea de elaborar y desarrollar una Estrategia Nacional ante el Reto Demográfico. En este ámbito, en fecha 29 de marzo de 2019, el Consejo de Ministros aprobó un Acuerdo sobre las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas por este Comisionado adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Estas directrices centran la Estrategia en las tres cuestiones demográficas siguientes: despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante37.

En el año 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha un proceso de participación pública (Manifestación de Interés) para recoger las diversas voluntades en torno a la citada Estrategia Nacional, considerando que ese proceso de participación pública ayudaría a dinamizar el debate y la generación de ideas para aprovechar en todo su potencial las propuestas que se pudieran activar a corto plazo sobre el territorio. Todo este proceso culminó con la aprobación del “Plan de Recuperación: 130 Medidas ante el Reto Demográfico”.

2.2.1. Las necesarias reformas legislativas

En un plano normativo, tal y como se plantea en el último de los ejes de este Plan de Recuperación, resultaba necesaria la reforma de la legislación estatal en ámbitos tales como el régimen jurídico de los municipios de menos de 5.000 habitantes, para crear un Estatuto básico de los pequeños municipios38, la implantación de la evaluación del impacto demográfico39 y del impacto de género40, la reforma del sistema de financiación autonómica y local41 o la aprobación de una Ley de trabajo a distancia, entre otras medidas.

Si hacemos un balance actualizado, sólo se puede entender cumplida la medida de la regulación del trabajo a distancia, con la aprobación de la Ley 19/2021, de 9 de julio. No así, en el resto de los ámbitos normativos entre los que resulta especialmente acuciante la regulación del Estatuto de los pequeños municipios, pues gran parte de los municipios despoblados tienen esta dimensión poblacional.

En lo que se refiere a la creación de una regulación específica en el ámbito municipal, y ello dentro de una hipotética reforma de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local42, se debe poner de manifiesto la importancia cuantitativa y cualitativa de la tipología de municipios de menos de 5.000 habitantes en España.

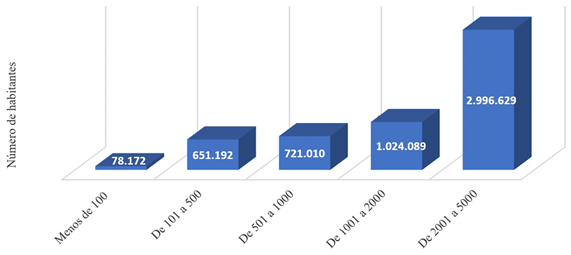

Figura 4. Población en municipios de menos de 5.000 habitantes en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos INE Padrón Municipal de Habitantes 2022.

En una visión cuantitativa, existen en España 6.818 municipios de menos de 5.000 habitantes, 83,85 % del total de los municipios, en los que habitan 5.471.092 personas, un 11,54 % de la población total de España43, caracterizados en su mayoría por unas características demográficas negativas. Siendo en el umbral entre 2.000 a 5.000 habitantes donde se concentra la mayor parte de esta población.

La idea fundamental de esta reforma es adecuar la organización municipal y su funcionamiento, es decir, su régimen jurídico, a una idiosincrasia caracterizada por su bajo número de habitantes. Ello supone una modificación de anteriores finalidades políticas que, incluso, llegaron a pretender su supresión44, pues debemos recordar que la última reforma de la Ley 7/85, realizada, por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, exige un mínimo poblacional de 5.000 habitantes para la creación de nuevos municipios, artículo 13.2.

La situación actual queda aún lejos del camino previsto pues, si bien se ha planteado esta reforma dentro de la citada Estrategia Nacional y con la declarada finalidad de fijar la población al territorio, mantener la calidad democrática del municipio, de acuerdo con nuestro Estado democrático, y garantizar las condiciones de vida de los ciudadanos con independencia del territorio en el que residan, con la prestación de unos servicios públicos de calidad. y otras reformas de carácter local, aún no se ha aprobado el texto que configure esta necesaria reforma45.

Una especial referencia debe hacerse a la reforma del sistema de financiación local, pues la situación actual beneficia de forma evidente a los municipios con mayor población, los cuales tienen además una mayor capacidad tributaria frente a los de escasa población46.

Resulta fundamental en el ámbito del régimen local, en general, y en el de los municipios de menor población, en particular, el análisis de su financiación por parte del Estado, a través de la Participación de ingresos del Estado (PIE), y ello en cumplimiento del artículo 142 CE.

Si hacemos un repaso de la normativa en vigor en esta materia, el vigente texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece un sistema dual para los municipios de mayor tamaño (101, en total) y para el resto (8.030).

Así, su artículo 111 establece una modalidad de cesión de impuestos estatales para aquellos municipios capitales de provincia o Comunidad Autónoma y para aquellos que tienen una población superior a 75.000 habitantes. Encuadrada esta cifra en la taxonomía actual de los municipios en España, se llega a la conclusión que de los 8.131 municipios sólo 101 acceden a esta financiación privilegiada. En una visión sincrética, los impuestos cedidos por el Estado a estos municipios en el año 2019 (último con cifras actualizadas) ascendieron a 1.106.801.499,23 euros, más 6.135.266.019,73 euros del FCF (Fondo Complementario de Financiación), hacen un total de 7.241.067.518,96 euros y la población de estos municipios era de 20.907.402 de habitantes, un porcentual del 45 del total nacional47. En definitiva, la media por habitante en el modelo de cesión asciende a 346,33 euros/habitante.

Para el resto de los municipios, se tiene establecido un modelo por variables, pues el artículo 123.1 del TRLRHL determina que la participación total para cada ejercicio se cuantifique aplicando un índice de evolución a la correspondiente al año base (2004), como resultado de la actualización cuatrienal aprobada por el artículo 126 del TRLRHL, y aplicada con arreglo a los artículos 106 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. En una visión sincrética, para esta tipología de municipios, los impuestos cedidos por el Estado en el año 2019 arrojan una cantidad total de 4.690.249.123,08 euros, para una población total de 26.118.906 habitantes, un total del 55 % de la población total. En definitiva, la media por habitante en el modelo de variables asciende a 179,57 euros/habitante.

Situación que resulta más preocupante dada su evolución en la última década pues, con datos del año 2007, la media por habitante del modelo de cesión era de 208,72 euros frente a los 173,52 euros del modelo de variables48.

Esta situación indica que aquellos municipios integrados en el modelo de cesión obtienen del Estado una financiación por habitante muy superior a la del modelo de variables. Situación que, en cierta medida, no resulta justificable basándose en los costes de maximización de los servicios públicos, puesto que estos no incrementan su coste por un mayor servicio sino por el número de usuarios que, a su vez, costean los mismos de forma directa.

Todo ello permite afirmar que existe una fuerte diferencia entre los Ayuntamientos capitalinos y los de más de 75.000 habitantes, que obtienen para sus ciudadanos mayor financiación, originando una distinción entre ciudadanos de primera y segunda categoría en la financiación de sus entidades municipales49, que conlleva la necesidad de una reforma del sistema de financiación local que discrimine positiva, y no negativamente, a los municipios de menor población.

Y es que esta regulación legal no tiene en consideración la dimensión territorial para luchar contra la despoblación50, pues cuantos menos ingresos tengan los municipios con menor número de habitantes y mayor dispersión, tendrán una menor capacidad para gestionar sus servicios públicos, pudiéndose afirmar que con el transcurso de los años de vigencia de este sistema, las inequidades de partida en el reparto no sólo se mantienen, sino que se han agrandado con el tiempo51.

Todo ello queda agravado, además, por el modelo de distribución que se efectúa entre los municipios no incluidos en el artículo 111, pues estos recibirán su PIE según su población, al distribuirse el 75 % de este en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, ponderadas por los coeficientes multiplicadores, entre el 1 y el 1,4, artículo 124.1 TRLHL52.

Por lo que el nuevo modelo debiera integrar todos los recursos en un fondo que debiera ser distribuido entre todas las entidades locales con base exclusiva en criterios de necesidad y capacidad fiscal con objetivos niveladores teniendo en cuenta su tamaño53.

2.2.2. La palanca del desarrollo rural

Como ya hemos comprobado anteriormente, uno de los aspectos competenciales, y ámbito de actuación en materia de intervención pública en los territorios afectados por la despoblación, se refiere al desarrollo del ámbito rural54. Y aunque es cierto que la pérdida de población afecta también a municipios no rurales, son aquellos que se ubican en el medio rural los más afectados por esta situación demográfica.

En el ámbito normativo estatal, resulta necesario que nos detengamos a valorar el contenido de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural55, la cual establece como finalidad fundamental, en su aplicación en las zonas rurales, la de establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos, teniendo la consideración de bases de la ordenación general de la actividad económica en dicho medio, artículo 1.1.

Para ello, no sólo tipifica legalmente conceptos tales como medio rural, zona rural o municipio rural56, sino que procede a zonificar las zonas rurales57 en las siguientes categorías, artículo 10:

1º. Zonas rurales a revitalizar: aquellas con escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial.

2º. Zonas rurales intermedias: aquellas de baja o media densidad de población, con un empleo diversificado entre el sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del área directa de influencia de los grandes núcleos urbanos.

3º. Zonas rurales periurbanas: aquellas de población creciente, con predominio del empleo en el sector terciario, niveles medios o altos de renta y situadas en el entorno de las áreas urbanas o áreas densamente pobladas.

La importancia de esta zonificación descansa en un evidente interés para la ejecución de las diversas políticas de la Unión Europea, cuya tipificación abarcaría un amplio abanico de estas, tales como las zonas categorizadas en la UE como zonas c)58, las zonas rurales, las zonas Natura 2000, las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, las zonas de montaña, las zonas forestales, al menos, y todo ello para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en los diversos fondos europeos.

Retomando la ley estatal 45/2007, debe resaltarse que, dada su condición de precepto básico, la regulación propositiva que esta ley efectúa sobre la adopción de determinadas medidas en relación al empleo público, para que este se constituya en una palanca contra la despoblación al tratar de fijar población en las zonas rurales, mediante incentivos administrativos, profesionales o económicos, medidas específicas de apoyo para los empleados públicos que realicen su actividad profesional y residan en el medio rural, singularmente en las zonas rurales prioritarias. Estas medidas se aplicarán con carácter preferente a los empleados públicos docentes y sanitarios, artículo 31.

3. PROPUESTAS DE FUTURO: LA DESPOBLACIÓN COMO RIESGO Y COMO OPORTUNIDAD

3.1. Retos y oportunidades en las zonas despobladas

Hasta aquí, y siguiendo una visión continuista, se ha venido entendiendo que la situación de los territorios despoblados, y colectividades que los habitan, se encuentran en una situación de riesgo e inferioridad en la prestación de los servicios públicos, y si bien esta situación resulta innegable, no lo es menos que para todos ellos cabe una posibilidad real de crecimiento y recuperación asociada a las propias debilidades derivadas de esta situación de despoblación.

Después de una pandemia como ha sido la COVID-19, los ciudadanos han percibido la necesidad de vivir en zonas de alta calidad de vida natural y bajos niveles de contaminación. Lo que ha conducido, a una reflexión social sobre el modelo de ciudad y su relación con el mundo rural59.

Y si se puede cohonestar esta calidad de vida con el cumplimiento de la faceta laboral y profesional del ciudadano, por medio del teletrabajo o el trabajo a distancia60, la selección del emplazamiento de su domicilio puede estar ubicada en el medio rural61. Nos encontramos aquí con una formidable palanca de cambio en la organización de las relaciones laborales y profesionales que deben redundar en una distinta distribución territorial de los ciudadanos.

En esta línea de actuación, dentro Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI), se viene actuando con el objetivo general de promover e inspirar a los municipios rurales para desarrollar e implementar enfoques y estrategias de pueblos inteligentes en toda Europa: “Smart Rural”62. Siendo factible unir estas actuaciones con aquellas otras que fomentan el empleo en zona rurales, como en Portugal o Irlanda63.

Por otra parte, y dentro de la tipología de la economía social64, el incremento de la edad de los habitantes de los territorios despoblados, dado el incremento de promedio de vida de los europeos y que estos se mantienen durante más tiempo en buen estado de salud, puede contribuir a la creación de una emergente economía asociada a las necesidades vitales de esta tipología de población, lo que se ha venido llamando como economía plateada (silver economy).

Si analizamos la situación de la población europea con 50 o más años en 2015, que ascendía a 199 millones de personas (alcanzando un porcentual de 39 de la población total), se evidencia que este enorme contingente de personas conformará la base poblacional de esta economía plateada65. Con los datos del año 2015 en la UE, esta tipología de economía sostenía más de 4,2 billones de euros en su PIB y ofrecía 78 millones de puestos de trabajo. Datos que permiten extrapolar que, para el año 2025, esta población ascenderá a 222 millones de personas y aporten el 44,3 % del PIB de la UE, es decir, más de 5 billones de euros66.

Por lo que se refiere a España, se prevé un porcentual de población mayor de 65 años para el año 2025 del 21,5 %, y una población total cercana a los 47,4 millones de habitantes67.

Igualmente, a medida que empiece a disminuir la población activa, la resiliencia económica y el crecimiento de la productividad serán aún más importantes68, pudiéndose producir un triple fenómeno:

1º. La transición hacia una economía digital69 y climáticamente neutra, que debe contribuir a impulsar la productividad. Y es que, el cambio demográfico y esta doble transición tendrán sinergias cruzadas y se impulsarán mutuamente.

2º. La implantación de un modelo de actividad económica que, en su dimensión agropecuaria, puede suponer la definición de modelos alternativos al productivismo, para lo cual las ayudas públicas deben tener una afectación estratégica sobre este sector, focalizada en el cumplimiento de la Agenda 2030 y, en el ámbito de este trabajo, en la cohesión territorial.

En este sentido, los sistemas agroalimentarios multifuncionales y territorializados constituyen una importante vía de progreso, toda vez que integran cuestiones tales como los servicios paisajísticos, ambientales, sociales y económicos sobre espacios y territorios específicos en los que actúa la actividad agropecuaria70.

3º. La necesidad de asegurar una fuerza laboral altamente cualificada, bien formada y adaptable, para lo cual se debe proceder a la inversión en las personas y sus capacidades y en mejorar el acceso a su educación y formación. Dada la prevista situación demográfica, en España y la UE, el cumplimiento de este objetivo deberá sostenerse sobre una actuación planificada de emigración de personas provenientes de otros territorios extraeuropeos, como puede ser de forma paradigmática América Latina71.

3.2. Las ayudas y subvenciones públicas con la necesaria finalidad demográfica

Y es, precisamente, sobre estas tres líneas de acción donde debiera actuar la financiación de la diversa tipología de fondos europeos, los cuales se asientan sobre diversos títulos competenciales, tales como el desarrollo rural (FEADER), el desarrollo regional (FEDER), la cohesión territorial (Fondo de Cohesión) y los aspectos sociales (FSE+), entre los más significativos.

No obstante ello, ninguno de estos programas de acción europeos tiene como finalidad expresa y única la situación demográfica o la lucha contra la despoblación72, sino que estos aspectos quedan implícitamente referenciados en la ejecución de los diversos programas para la consecución de sus objetivos programáticos73. Así, el FEDER y el Fondo de Cohesión74, integran la situación demográfica en el concepto legal de desarrollo urbano sostenible, artículo 11.1, para cuya consecución se reserva un mínimo del 8 % del importe del FEDER.

Y todo ello pese a considerar que el artículo 176 TFUE establece que el FEDER está destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión. Y que, con arreglo a dicho precepto y al artículo 174, párrafos segundo y tercero, del TFUE, este fondo debiera contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, entre las que debe prestarse especial atención a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes.

Por ello, la primera gran propuesta debe centrarse en la creación de una política pública europea que, de forma autónoma y expresa, tenga por finalidad el replanteamiento de la situación demográfica en la UE y en sus diversos Estados miembros.

Una mayor concreción de la dimensión demográfica se obtiene del análisis de la regulación normativa de algunos de estos fondos europeos, destacadamente aquel que se destina a la ejecución de la política agraria común (PAC), la cual incluye el desarrollo rural entre sus objetivos, artículos 42 y 43 TFUE. Así, en el Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, se establece que el desarrollo rural tiene como objetivo, entre otros, el de lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo la creación y conservación del empleo, artículo 4 c). También existen referencias expresas a la mejora de los servicios básicos para las poblaciones de las zonas rurales, artículo 20.1, así como la inclusión, dentro de los grupos temáticos del artículo 8 y referidos a las zonas de montañosas, a las mujeres en las zonas rurales y a la mitigación del cambio climático, Anexo IV.

Desde una dimensión cuantitativa, la importancia de esta actividad planificadora y subvencional de la UE en España, en el año 2020 se ha elevado a la cantidad de 1.236.440.712 euros.

Dentro de las líneas de acción de este Reglamento, y que han contado con estas ayudas, se encuentran las referidas a los Grupos de Acción Local de los LEADER, artículo 42, los cuales deberán estar compuestos por representantes de los intereses socioeconómicos locales públicos y privados, en los que ni las autoridades públicas, definidas de conformidad con las normas nacionales, ni ningún grupo de interés concreto representen más del 49 % de los derechos de voto en la toma de decisiones75 y con la finalidad de proceder al desarrollo local participativo76. Y es que esta acción de la UE tiene entre sus objetivos, además de fomentar la competitividad de la agricultura, lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales y una gestión sostenible de los recursos naturales, artículo 477.

Este reglamento tiene vigencia hasta el 1 de enero de 2023, fecha en la cual se aplicará el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 2 de diciembre de 2021, por el cual se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos, que introduce una reforma de la PAC basada no en subvenciones a la producción, sino orientada al cumplimiento de una serie de objetivos generales, centrados en los planos económico, medioambiental y social, para alcanzar la ejecución de la Agenda 2030, a saber: fomentar un sector agrícola inteligente, competitivo y diversificado, apoyar y reforzar la protección del medio ambiente y, por último, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales, artículo 5.

En este último ámbito de acción, y dado que muchas zonas rurales de la Unión sufren problemas estructurales, reforzar este tejido socioeconómico supondrán actuaciones como la creación de empleo y el relevo generacional, la promoción de la inclusión social, el apoyo a los jóvenes, el relevo generacional y el desarrollo de pueblos inteligentes en el campo europeo, todo lo cual contribuirá, en definitiva, a mitigar la despoblación78.

Para lo cual, y en esta dimensión socioeconómica, se pretende la consecución de los siguientes objetivos específicos: atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y a los nuevos agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en las zonas rurales y promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género, incluida la participación de las mujeres en la agricultura, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, entre ellas la bioeconomía circular y la silvicultura sostenible, artículo 6, letras g) y h).Y es precisamente este objetivo, referido a la palanca del tejido socioeconómico para el desarrollo rural79, el que puede emplearse en España como instrumento fundamental para la lucha contra la despoblación en las zonas rurales, pues tendrá una dotación económica de 5.401.914.125 euros para el periodo 2023-202780.

Debiendo destacarse la importancia que esta norma de la UE determina sobre los Planes Estratégicos de la PAC que cada Estado debe elaborar, y la Comisión debe aprobar, para este periodo 2023-2027, artículo 1.

De esta forma, estos planes estratégicos, en lo que se refiere a la dimensión socioeconómica, podrán contener ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores y nuevos agricultores y puesta en marcha de nuevas empresas rurales, artículo 75 o para actividades de cooperación en materias tales como preparar y ejecutar Leader o elaborar y ejecutar estrategias de <<pueblos inteligentes>> según determinen los Estados miembros, artículo 77.

En definitiva, esta reforma comunitaria pretende establecer una finalidad estratégica en la utilización de estos fondos, para alcanzar la ejecución de la Agenda 2030 y la aplicación del desarrollo sostenible como principio transversal y vertebrador de la actuación de los poderes públicos de la UE.

En este sentido, el Reglamento (UE) núm. 1303/2013, de fecha 17 de diciembre de 2013, en el que se establecen disposiciones comunes relativas a diversos Fondos de la UE81, establece que, tanto la Comisión como los Estados miembros, deberán velar porque la ayuda contenida en estos fondos permita el cumplimiento de las políticas y principios horizontales tales como el desarrollo sostenible o la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, artículos 7 y 8 de este Reglamento. Y dentro de estos principios, en el apartado 5.5 de su Anexo I se incluye la necesidad de abordar el cambio demográfico82.

En el supuesto español, el Plan Estratégico de la PAC para España (PEPAC)83 establece una limitada referencia a la despoblación y a las acciones tendentes a revertir la situación demográfica. Y es que, pese a recomendar la Comisión Europea que España debe reducir la tendencia a la despoblación del medio rural y redoblar esfuerzos para afrontar el relevo generacional en la agricultura e intensificar los esfuerzos por crear oportunidades de empleo y actividad económica en las zonas rurales y promover la inclusión social84, y considerarse como fortaleza que las materias primas del sector agroalimentario se produzcan en zonas con baja densidad de población, lo que puede contribuir a fijar población y crear riqueza85, las intervenciones públicas que expresamente se refieren a la lucha contra la despoblación resultan escasas.

Así, la política de <<establecimiento de nuevos agricultores>> (Código de intervención: 6961.2 PEPAC), con el objetivo de mitigar el problema de la despoblación a través del fomento de la instalación de nuevos agricultores como titulares de explotaciones agrarias para contribuir al relevo generacional, así como a la fijación de población en las zonas rurales que, con carácter general, se encuentran en situación de despoblamiento86. Igualmente, la política de <<cooperación para la vertebración del territorio>> (Código de intervención: 7163 PEPAC) tiene como objetivo apoyar aquellas iniciativas de cooperación entre dos o más agentes que ayuden al desarrollo y la vertebración del territorio rural ayudando a mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor y el desarrollo de empleo derivado, reducir la tendencia a la despoblación con el desarrollo de proyectos que promuevan la fijación de población y generar atractivo que sea reclamo de nuevos habitantes, y favorecer el desarrollo de proyectos que contribuyan a promover la inclusión cubriendo las necesidades detectadas en los objetivos indicados87. Además, la política de <<cooperación para la sucesión de explotaciones agrícolas>> (Código de intervención: 7169 PEPAC), la cual tiene por objetivo búsqueda de un relevo generacional, que a través de la fijación y/o creación de empleo se logre un medio rural dinámico y una agricultura activa de manera que se pudiera combatir el despoblamiento88.

Con un sentido valorativo de la PAC, como instrumento para combatir la despoblación, se podrían realizar las siguientes recomendaciones89:

1ª. La PAC tiene que fortalecer el segundo pilar, a fin de asegurar que se brinda un apoyo suficiente a las zonas rurales.

2ª. La PAC no basta por sí sola para superar todos los retos a los que se enfrentan las zonas rurales.

3ª. La PAC debiera centrarse más en la creación de empleo, y en especial de las mujeres, contribuyendo a una economía rural más diversificada en las zonas rurales, y apoyar el asentamiento de las personas; la renovación generacional de los agricultores, que sigue siendo un importante problema, o apoyar a las personas que emprendan nuevos proyectos, por ejemplo, de procesamiento de alimentos o de turismo.

Por último, otro ámbito de ayudas estatales para la lucha contra la despoblación son las que tienen una finalidad regional, y que actualmente se contienen en el mapa español de ayudas regionales que figura en el anexo para el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027, aprobado por la Comisión Europea en fecha 17 de marzo de 2022.

Estas ayudas se fundamentan en la habilitación que se contiene en el artículo 107.3 TFUE90, la cual queda condicionada al control de las ayudas estatales con el objetivo principal de que estas ayudas permitan el desarrollo regional asegurando al mismo tiempo unas condiciones equitativas entre los Estados miembros, en particular evitando la competición por las subvenciones que puede producirse al intentar atraer o conservar actividades en zonas menos favorecidas de la Unión91.

De una forma gráfica, la distribución en España de esta tipología de ayudas públicas favorecerá, más allá del fenómeno insular, a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, y Extremadura.

En definitiva, históricamente las ayudas de la UE al entorno rural han procedido de varios instrumentos financieros diferentes, de forma un tanto fracturada y desarticulada. La intervención pública solo ha logrado parcialmente mitigar el ritmo del declive de la actividad económica, la escasa accesibilidad digital, el éxodo de la juventud y la pérdida de servicios públicos fundamentales, de la artesanía rural, de la biodiversidad y del patrimonio cultural.

Reconociendo la variedad de retos a los que se enfrentan las zonas rurales, la Comisión Europea publicó en junio de 2021 una “Comunicación que establece una Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE hasta 2040”92. Esta Comunicación incluye propuestas para un Pacto Rural93 que involucre a agentes a nivel de la UE, nacional, regional y local con el objetivo de apoyar la Visión y un Plan de Acción que impulse unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas. También prevé la creación de un Observatorio Rural para mejorar la recogida de datos y el análisis de la situación de las zonas rurales y un Mecanismo de Verificación Rural para evaluar el impacto previsto de las principales iniciativas legislativas de la UE para las zonas rurales.

La evolución de este nuevo aporte del acervo comunitario puede ser el germen del cambio de paradigma en la actuación de la Unión Europea, para alcanzar una programación y ejecución de políticas públicas que, de forma unívoca, tengan a la reversión de la situación demográfica como protagonista principal.

3.3. La normativa con dimensión territorial

En el ámbito objetivo de aplicación del principio de dimensión territorial en la normativa reguladora de sectores estratégicos para mejorar la situación demográfica, se puede proponer el relevante ejemplo de la contratación pública.

De esta forma, empieza a percibirse en la legislación autonómica una regulación que trata de discriminar positivamente a los contratistas o productores con sede en aquellos territorios que se encuentren en una situación de despoblación94.

Todo ello parte del entendimiento que la palanca de la contratación pública puede constituir un instrumento que fije al territorio la actividad empresarial y, por ende, la población95. Por ello, se pretende fomentar la inclusión de cláusulas o prescripciones técnicas en la contratación pública para discriminar positivamente a las PYMES y la posible adquisición de productos de proximidad96, así como el acceso de las empresas ubicadas en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación97 a la contratación pública.

Sin duda, esta regulación autonómica no puede contravenir la regulación estatal contenida en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en la cual se establece la posibilidad de incluir entre los criterios cualitativos de adjudicación, aquellos que se refieran a aspectos medioambientales tales como: la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero, el empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato y, por último, el mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, apartado segundo de este precepto.

Y en el ámbito de los criterios cualitativos sociales, se incluyen, entre otros, el fomento de la integración social, la subcontratación con centros especiales de empleo o empresas de inserción, los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres, el fomento de la contratación femenina o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.

En definitiva, dada la fuerte relación que la regulación estatal tiene del Derecho de la UE, debiera ser en este último ámbito normativo donde se debiera proceder a una regulación de la contratación pública europea con la inclusión de la dimensión territorial como principio de discriminación positiva para la selección de los contratistas de aquellas entidades del sector público ubicadas en territorios afectados por la despoblación.

Pues no cabe obviar que, entre los principios fundadores de la contratación pública en la UE, el artículo 18 de la Directiva 2014/24 dispone, en su apartado primero, la obligación de los poderes adjudicadores de tratar a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, considerándose que la competencia está artificialmente restringida cuando la contratación se conciba con la intención de favorecer o perjudicar indebidamente a determinados operadores económicos.

Estableciendo, su apartado segundo, que los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral. En este sentido, el artículo 202 de la Ley 9/2017 también permite el establecimiento de condiciones especiales del contrato con carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, que no tienen un carácter tasado y siempre que no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos.

Nos movemos, en suma, en una zona de claroscuros, realmente llena de inseguridad jurídica, pero en la que existe la obligación de avanzar, pues si la Unión Europea ha querido utilizar a los contratos públicos como palanca de progreso social y ambiental y, en consecuencia, de afianzamiento como nueva forma de intervención dentro de la actividad de la Administración para garantizar valores superiores del ordenamiento jurídico tan relevantes como son la libertad, la igualdad y la solidaridad98, a través de ellos se deberá de alcanzar también una política proactiva de la situación demográfica de aquellos territorios en riesgo de despoblación.

Desde nuestro punto de vista, el principio de igualdad en la contratación pública, que constituye la base de las normas de la Unión referentes a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos exige, en particular, que los licitadores deben encontrarse en igualdad de condiciones en el momento en que preparan sus ofertas y así favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una contratación pública99, y también exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado100. Lo que permitiría una discriminación positiva sobre todos los operadores económicos con sede y actividad ubicadas en las zonas despobladas de la Unión Europea, debiendo ser el grado de esta discriminación objeto de control para evaluar su proporcionalidad y efectividad para luchar contra la despoblación.

4. CONCLUSIONES

El principal desafío, para combatir la preocupante situación demográfica, consiste en garantizar la demanda de la población asentada en territorios despoblados de unos servicios públicos de calidad, así como inversiones en infraestructuras101.

Para ello, deberá garantizarse normativamente la participación activa de las comunidades rurales en la elaboración y ejecución de las políticas públicas a través del mecanismo rural de garantía (rural proofing)102. En una dimensión jurídica, este mecanismo no sería sino el trasunto del principio de subsidiariedad aplicado al fenómeno de la actuación pública en el ámbito rural y en el de ciudades intermedias, asociado al principio constitucional de la autonomía local, artículo 137 CE, y que ya opera en Inglaterra, Escocia, Canadá o Australia.

También podría adicionarse, como instrumento de garantía de la calidad de vida en las zonas despobladas, el principio de <<garantía de la situación actual, sin retroceso>>, similar a la cláusula de no regresión (cláusula standstill)103. Sólo así se pueden construir y garantizar las situaciones de las personas en el territorio que ocupan para un futuro a medio y largo plazo.

En un plano organizativo, las acciones públicas para luchar contra la despoblación se han venido diseñando y ejecutando, ya sea a nivel nacional o autonómico, a través de la propia estructura de las Administraciones públicas territoriales, sin tener en consideración la posibilidad de la creación de entes instrumentales con la finalidad de alcanzar el cumplimiento de este interés público. En este sentido, y de una forma muy limitada, esta actividad administrativa a través de entes especializados se puede percibir ínsita en la posible creación de Oficinas de lucha contra la despoblación que se contiene en las Directrices Generales Estrategia Nacional frente al reto demográfico104.

En definitiva, resulta inaplazable abordar un doble desafío democrático y demográfico. La transformación demográfica presenta retos y oportunidades para nuestra democracia, algunos de los cuales se han puesto de manifiesto con la crisis de la pandemia de la COVID-19 y se volverán a exteriorizar con la actual crisis energética. Si esta transformación se gestiona correctamente, contribuirá a garantizar que nuestros sistemas de gobierno y participación sean dinámicos, resilientes e inclusivos y reflejen la diversidad de la sociedad, con independencia del ámbito territorial en que se ubiquen, garantizando la igualdad de trato a todas las personas.

Para ello, la sociedad y economía europeas, y por supuesto también las españolas, deberán convivir con un desarrollo demográfico asimétrico (rural-ciudad) con las consecuencias estudiadas en este trabajo, las cuales no pueden ser observadas como un problema actual irresoluble, sino como una oportunidad para el futuro. Para ello, resulta necesario conseguir que residan en el medio rural, en las próximas décadas, un porcentual de población superior al actual, que garantice un mínimo poblacional para la sostenibilidad de estos territorios; por lo que el reto que debe conseguirse es generar un modelo territorial más integrado y equilibrado (cohesionado), en el que se aprovechen oportunidades tales como la digitalización, la transición ecológica o el cambio de modelo de vida, con la innegociable garantía para quienes residan en las zonas despobladas de que disfruten de mejores servicios e infraestructuras que los actualmente existentes105.

Resolver esta compleja ecuación es el más formidable reto al que se enfrenta España y la UE en los próximos decenios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Comentarios

Noticia aún sin comentar.

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:

Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.

- El INAP no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.

- No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.

- Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Últimos estudios

Profesionalización de la función directiva pública en España desde una perspectiva autonómica

Conexión al Diario

Publicaciones

Lo más leído:

- Legislación: Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 16/2025

- Actualidad: Ciudadanos y empresas ya pueden consultar datos de sus documentos notariales vía online de forma personalizada y segura

- Tribunal Supremo: El Tribunal Supremo declara el derecho de acceso de un sindicato de policía a los datos del Catálogo de la Policía Nacional

- INAP: Publicada la resolución del director del INAP, Manuel Pastor Sainz-Pardo, estableciendo la gratuidad de las publicaciones electrónicas publicadas hasta el 31 de diciembre del año 2017

- Actualidad: Aprobada una Orden para mejorar la acreditación de la solvencia técnica en los contratos de obras y favorecer la competencia

- Estudios y Comentarios: La mejora de la regulación y supervisión en los sectores regulados mediante el uso de las aportaciones conductuales. A propósito del Estudio sobre la Economía conductual para una regulación y supervisión eficientes de la CNMC y del número especial de ICE Economía del comportamiento para mejorar las políticas públicas de 2025

- INAP: Publicado un nuevo número de la revista Documentación Administrativa

- Legislación: Ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona)

- Tribunal Supremo: Si uno de los responsables subsidiarios abona la totalidad de la deuda tributaria y el recargo de apremio, no se puede seguir exigiéndolo a los restantes responsables

- INAP: Convocadas siete acciones formativas centralizadas para el primer semestre de 2026 del programa de desempeño en el ámbito local

Acceso gratuito

Acceso gratuito Acceso gratuito

Acceso gratuito Entrar

Entrar Entrar

Entrar