Roque Javier Videchea Sampedro

¿Tiene futuro la Dirección Pública Profesional en la Comunidad Autónoma de Cantabria? Entre la institucionalización y la profesionalización

El presente estudio analiza el subsistema político-administrativo público en la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de poder investigar la correlación existente entre el grado de politización de la alta función pública y la legislación respecto a la dirección pública profesional en las últimas décadas de construcción institucional de esta Comunidad Autónoma.

Roque Javier Videchea Sampedro. Universidade de Vigo

El artículo se publicó en el número 30 de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP) - (INAP, noviembre 2022)

INTRODUCCIÓN

Hace tiempo que el sistema administrativo del sector público español padece, en todos sus niveles, serios problemas de salud (Ramió, 2020; Arenilla y Delgado, 2019; Arenilla, 2018).

Desde la creación del estado autonómico, los expertos encargados de velar por el cuidado de la administración pública, presentan criterios afines en sus informes diagnósticos. Por un lado, se reconoce una coherente modernización en algunas de las organizaciones públicas (Villoria, 1996), llegando a destacar cierto grado de actividad positiva en su recorrido (Del Pino y Colino, 2021). Por otro lado, existe literatura que muestra escepticismo respecto al tratamiento sobre el proceso necesario de transformación de la gestión pública, identificando la timidez e inactividad como esas enfermedades comunes que afectan al espíritu de innovación (Ramió, 2017a).

El sector público en sus dimensiones, presenta serias amenazas que, de no ser tratadas con máxima responsabilidad por parte de los actores decisores, repercutirán negativamente en la sostenibilidad de las organizaciones públicas (Ramió, 2018), por ende, en el bienestar general de toda la sociedad. En el contexto actual, la potente crisis generada por la pandemia de la COVID-19 ha destapado carencias y debilidades por lo que las administraciones públicas han tenido que alterar la estrategia en la toma de decisiones (Pont, 2021).

El proceso autonómico, nacido de la transición democrática, engendró un modelo político-administrativo descentralizado, gestado por un isomorfismo institucional en el desarrollo de los autogobiernos (Villoria, 2005). Ello conlleva a un sistema similar en la creación de las estructuras administrativas en las Comunidades Autónomas (Bouzas, 2004), despertando este fenómeno un interés, que invita a múltiples reflexiones sobre su posterior rendimiento autonómico.

Entre las atribuciones de las autonomías, existe la capacidad de crear y organizar la función pública en su organización político-administrativa (Ballart y Ramió, 2000; Varela, 2021; Bouzas, 2004). Dentro de esta arquitectura organizativa, algunas administraciones autonómicas, al amparo de una visión neoinstitucionalista (Ramió y Salvador, 2005) y evolucionando sobre la teoría de la organización, han apostado por desmarcarse del modelo originario estatal, activando una estrategia autonómica basada en una modernización y/o transformación pública. Este proceso avanza a distintas velocidades; bien debido al objeto de rentabilizar sus autogobiernos (Subirats, 2007) o bien debido al principio de contingencia que, tanto en clave política, como económica, como cultural, incide directamente en el plano social (Salvador, 2003), o institucional.

Por lo tanto, una manera de pensar institucionalmente (Heclo, 2010), es activar reflexiones responsables sobre uno de los subsistemas que afecta a la teoría de la organización, como puede ser la interacción entre la esfera política y los recursos humanos en los entes públicos. Diversos estudios empíricos realizados en países desarrollados (Lapuente y Dahlström, 2018), así como la reciente publicación The Effects of Politicization on Performance: The Mediating Role of HRM Practices (Fuenzalida y Riccucci, 2019), han confirmado que a mayor grado de politización en la administración pública, se incrementan obstáculos que dificultan lograr un óptimo desarrollo en la gestión administrativa (Berman, 2015).

Por otro lado, la dirección pública profesional (en adelante DPP) en su rol proactivo (Ramió, 2010) es un elemento estratégico en el proceso de innovación y transformación de cualquier organización pública (Ortega y Maeso, 2011). Por esta razón, el liderazgo de la DPP en el proceso modernizador del sector público (Briones, 2019) es clave en la evolución de la teoría de la organización (Bouzas, 2019). Dicho de otra forma, las competencias cognitivas tangibles y las habilidades intangibles adquiridas durante el proceso de formación de la DPP, pueden ofrecer oportunidades a los procesos cambiantes que demanda la sociedad actual (Jiménez, 2010), del mismo modo que se garantiza la estabilización y equilibrio de la gestión pública en la presente ola tecnológica, actualizándose la administración del siglo xxi conforme a las características de la sociedad del siglo xxi (Lapuente, 2021).

Por lo expuesto anteriormente, el objetivo principal de la presente investigación consiste en analizar a través de un proceso explorativo la situación actual de la DPP tomando como objeto de análisis una comunidad autónoma del sector público español. Debido a su carácter uniprovincial, extensión geográfica y su volumen orgánico-funcionarial se ha seleccionado la Comunidad Autónoma de Cantabria como estudio de caso para la investigación (Bouzas et al., 2004). Estas contingencias aumentan la posibilidad de aplicar cualitativamente análisis de documentos primarios, considerando la región cántabra un perfecto laboratorio con el que poder llevar a cabo el estudio, análisis, presentación y discusión de los hallazgos finales.

Utilizando metodología cualitativa se explora la procedencia política o administrativa de la esfera política decisora de la función pública cántabra, a través de datos oficiales extraídos de los registros heurísticos que ofrece el portal de transparencia al servicio de la ciudadanía (Mahou y Bouzas, 2012) del Gobierno de Cantabria. Aplicando la misma sistemática, se revisa la regulación actual de la DPP en el estado español. Paralelamente, en virtud del principio de transparencia y buen gobierno, a través del concepto de datos abiertos <<open data>> institucional (Alujas-Ramírez y Villoria, 2012), se aportan datos respecto a la DPP, extraídos de los portales institucionales de cada una de las comunidades autónomas, la administración general del estado, así como informes de la OCDE, con los que mejorar el estudio comparativo con diferentes niveles administrativos superiores (Colino et al., 2012).

Con el propósito de dar solidez a la investigación, se ha construido el planteamiento en base al modelo que Ramón Bouzas elaboró a principios de siglo sobre la Xunta de Galicia (Bouzas, 2004), con el fin de proyectar una dimensión política-administrativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria. De esta forma, por medio de un análisis neoinstitucional se pretende estudiar la correlación existente entre la variable dependiente, definida como la situación actual de la DPP en Cantabria, con relación a dos variables independientes y explicativas, siendo éstas, el grado de politización burocrática en el modelo de gestión y su marco normativo en clave comparada. De este modo, se atienden a dos derivadas específicas de la teoría de la organización citadas anteriormente, permitiendo llegar a una explicación relativa a la naturaleza de la DPP en Cantabria. Cabe resaltar que en el análisis sobre la normativa en clave comparada se utiliza como indicador el número de artículos y sus apartados dedicados a dicha figura, con el fin de ofrecer un método cuantitativo en base a indicadores específicos que han sido aplicados en el desarrollo del estudio de la OCDE Government at a Glance 2011 (OCDE, 2011). El mencionado estudio permite comparar marcos institucionales de gobiernos de los estados miembros en relación a las prácticas de gestión de recursos humanos en la alta dirección pública.

Siguiendo el modelo citado, el análisis micro de la normativa analizada utiliza como base los siguientes ítems: concepto de DPP, funciones, régimen jurídico específico, retribución, selección, evaluación, responsabilidad, negociación colectiva del EEPP, formación específica o aquellos otros aspectos que no deban o puedan ser intervenidos por la esfera política como puede ser la designación y el cese en el puesto de la DPP (Ramió, 2017a).

En la fase inicial del análisis en clave comparada del marco normativo, se ha clasificado la Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma considerando la regulación definida respecto a la DPP en el momento actual, teniendo en cuenta la regulación ya en vigor, anteproyectos legislativos o la inexistencia de normativa al respecto. En el caso de los anteproyectos se analiza la exposición de motivos, articulado, y apartados, con el propósito de conocer el contenido de los futuros marcos reguladores.

En síntesis, la investigación plantea una hipótesis explicativa con el objetivo de formular una relación causa-efecto entre la variable dependiente y las dos variables independientes, justificando <<qué tipo de correlación existe entre la politización de la administración pública en Cantabria y el escenario legislativo respecto a la DPP, considerándola a ésta última como un elemento canalizador del proceso de transformación e innovación del sector público en Cantabria>>.

En esta investigación social, se contempla principalmente dar respuesta a las dos cuestiones que se indican a continuación, con el fin de destacar fundamentos comunes en la naturaleza de la alta dirección profesional (Villoria y Del Pino, 2009) tanto en clave estructural (dimensión legislativa, análisis de las disposiciones vigentes en la normativa aplicables a la DPP y su comparativa respecto a otras CC.AA) como en clave política-administrativa (dimensión organizativa: órganos superiores y órganos directivos, análisis de captación existente entre el espacio político y el espacio administrativo en la administración de Cantabria). Por tanto, la investigación se centra en la búsqueda de una respuesta sobre dos interrogantes vinculadas al principio de voluntariedad de la esfera política respecto a la DPP:

1. ¿Cuál ha sido el interés de la evolución normativa respecto a la dirección pública en la región cántabra desde su constitución?

2. ¿En qué grado influye la política en el sistema de procedencia, selección y carrera de la dirección pública en la administración pública en Cantabria?

Estas cuestiones justifican por medio de una visión neoinstitucionalista, centrada en la teoría de la organización, la respuesta nociva que provoca la politización en el beneficio organizativo (Gallo y Lewis, 2012). En otras palabras, como define el título del estudio, un débil diseño institucional puede afectar gravemente los resultados finales en la gestión pública, siendo fundamental reforzar a través de la profesionalización la gerencia de la función pública para obtener mayor rendimiento en las competencias de los empleados públicos y, por consiguiente, solidificar la sostenibilidad del sector público.

En definitiva, el objetivo final del estudio invita a una reflexión conocida sobre la institucionalización de la dirección pública profesional (Longo, 2006) en un marco de análisis subnacional, con la necesidad de conocer el futuro que depara a la DPP en Cantabria en el supuesto de continuar priorizándose la dimensión política, incorporando perfiles directivos de forma discrecional basando sus méritos en la lealtad y clientelismo político para gestionar el devenir de su administración pública (Lapuente y Dahlström, 2018; Ramió, 2017a).

1. ORIGEN SISTEMA ADMINISTRATIVO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El resultado del Estado social, democrático y de derecho nacido de la Constitución Española de 1978, se identifica como un punto de inflexión que da lugar al inicio del proceso de asunción de competencias por parte de las autonomías (Argullol i Murgadas, 1985; Cosculluela, 1979) con las que dotar de contenido a un concepto de autogobierno como base de un nuevo estado descentralizado (Baena del Alcázar, 1985; Melián, 1996), ya que hasta el momento los servicios públicos prestados a lo largo del territorio de la geografía española se servían por la Administración General del Estado (Arenilla, 1996). De esta forma, con la creación del estado autonómico, apareció un nuevo sistema político-administrativo donde las autonomías organizan su función pública basando una estructura paralela al de la administración existente (Salvador, 2005), tanto con sus virtudes como con sus defectos (Rodríguez-Arana, 2001). Por esta razón, ante la oportunidad de innovar en el proceso de creación de un nuevo sistema, se apuesta por emular el sistema estatal, tanto a nivel estructural como a nivel organizativo (Echebarría, 1995; Ramió y Subirats, 1996). Incluso teniendo presente los procesos iniciales, se aprecia una diversificación en la planificación con la que afrontar la sostenibilidad del sector público, basado en un objetivo común de mejorar los servicios públicos de acuerdo con una mayor atención a los ciudadanos (Rodríguez-Arana, 2001; Abellán, 2015).

1.1. Rendimiento autonómico y Teoría de la Organización. La dirección pública profesional en clave neoinstitucional

En los años ochenta, mientras en España se lleva a cabo el mencionado proceso descentralizador de sus niveles administrativos, en los países democráticos más avanzados del entorno, siguen evolucionando sobre la Teoría de la Organización. Los estudios intentan dar sentido al impacto del contexto sociocultural en el proceso activo de las organizaciones (Arias, 2008), implantando mecanismos de innovación tanto en el front office como en el back office (Ramió, 2019).

En España, algunas administraciones autonómicas, han explorado otros modelos de descentralización, no llegando a aprovechar en su plenitud, la naturaleza autoorganizativa como factor principal del rendimiento autonómico (Ramió y Salvador, 2004) en la apuesta de <<remarcar las instituciones como factores condicionantes de la acción de los sujetos>> (Figueras, 2006), y activar una estrategia autonómica basada en la modernización.

La principal naturaleza de esta teoría, es comprender científicamente las organizaciones, a través de su desarrollo evolutivo, teniendo en cuenta tanto los estudios defensores como detractores de la hipótesis (Tovar, 2009). Definir la teoría de la organización es explicar el estudio de una organización tanto privada como pública. En el caso de la entidad pública atiende un conglomerado de subsistemas que forman un entorno <<sociotécnico>> (Ramió, 1999). En palabras de Etzioni (1999) se detallan estas organizaciones como unidades sociales construidas para alcanzar un fin. Para Scott (1995) esas unidades tienen como objetivo el logro de fines específicos sobre una base más o menos estructurada, por lo que la teoría de la organización centra su objetividad en aplicar un método empírico en las entidades públicas, en base a la ciencia, con el objeto de descubrir leyes basadas en la cuantificación de los estudios realizados (Barba, 2022).

Por todo ello, la administración pública se puede interpretar como un archipiélago (estructura) formado por sus islas (subsistemas), como vasos comunicantes, que transversalmente y conexionadas entre sí, deben logran sus fines por medio de la colaboración y/o cooperación, prestando la máxima atención al interés general de los ciudadanos y su bienestar en aras de la eficacia y eficiencia.

La doctrina de la <<cosa pública>>, y en relación con la gestión pública, debe centrar el análisis en estos elementos desde una perspectiva neoinstitucionalista (Salvador, 2001), con el compromiso de reflexionar más allá de los pilares institucionales esenciales cognitivos, normativos y regulativos (Scott, 1995), los cuales han servido para lograr de forma secular la estabilidad conductual y el comportamiento social a través de instrumentos culturales, simbólicos, procedimentales y estructurales. La puesta en escena que se ha producido en los últimos años con la irrupción en la participación pública de los diferentes stakeholder en un contexto de gobernanza en red y cooperación institucional (Varela, 2013; Varela et al., 2017) han hecho repensar el concepto tradicional de institucionalismo. Por esta razón, es necesario identificar una nueva dimensión institucional como perspectiva teórica que contempla el comportamiento de los agentes en una sociedad o comunidad, pues estos actores pasan a formar parte tanto de las decisiones institucionales en las organizaciones públicas (Ramió y Salvador, 2005). El neoinstitucionalismo demanda ese cambio institucional debido a la evolución de la sociedad, clave para entender el cambio histórico, por lo que es fundamental el estudio más detallado de las instituciones y sus individuos.

El nuevo institucionalismo defiende que las instituciones son importantes en el proceso de sostenibilidad social, por lo que su estructura política debe ser objeto de estudio con el fin de analizar su interacción en las mismas (Rivas, 2003), y con la responsabilidad de acercar la elección racional en la toma de decisiones con las que dar respuestas acertadas a los desafíos que demanda el contexto actual. Siguiendo con la lógica, el neoinstitucionalismo debe tener en cuenta análisis empíricos y aquellos análisis de reglas formales para promover legislación y normas de conducta con el fin de crear estructuras que den significado al comportamiento social, teniendo en cuenta a los actores de ese mismo entorno sociocultural (Vargas, 2008).

Esta dimensión neoinstitucional, compromete a explorar todas las variables que ofrece la teoría de la organización, como es el caso de la implantación de la DPP, pues esta acción como un posible valor añadido del sector público, apuesta por ofrecer una lectura eficaz y eficiente de su entorno, potenciando aquellas oportunidades y fortalezas presentes en los subsistemas administrativos. De acuerdo con lo expuesto, una participación liderada por la figura del directivo público, dotada de ciertos mecanismos tangibles e intangibles, puede ser clave para transformar positivamente amenazas y debilidades administrativas, pudiendo adaptar las organizaciones públicas a las necesidades actuales (Ortega y Maeso, 2011; Ramió y Salvador, 2005).

En el contexto en el que las líneas de actuación entre la política y la gestión pública no siempre están claramente trazadas (Pollit y Bouckaert, 2000; Ramió y Alsina, 2016), la DPP, constituye un engranaje nuclear, como institución de mediación entre la esfera política y la esfera burocrática. Este elemento catalizador con formación específica, debe fusionar dos dimensiones alejadas, creando una sinergia con la que promover objetivos comunes que repercutan positivamente en la sociedad (Jiménez, 2011c).

Para conseguir resultados institucionales tangibles, la implantación de la DPP debe profundizar en los mecanismos de profesionalización para que esta figura pase a ser elemento nuclear en el fortalecimiento de la organización pública, edificando su estructura en la calidad de su dirección, asumiendo competencias y habilidades específicas, así como un tratamiento especial (Brosnaban, 2000).

Por este motivo, es necesario planificar estrategias responsables en cuanto al proceso de selección, designación y/o cese, atendiendo a principios meritocráticos, alejados de la discrecionalidad injustificada, evitando la captura clientelar de la burocracia por parte de la política. Es decir, alejarse del concepto de politización definido por Peters y Pierre (2004) como la <<sustitución de criterios políticos por criterios basados en el mérito en la selección, retención, promoción, recompensa y disciplina de los miembros de la administración pública>>.

Lo anterior conlleva activar mecanismos reales de control como rendición de cuentas y posterior evaluación de desempeño en las funciones de la DPP (Longo y Esteve, 2012; Ramió, 2017a),con los que valorar la continuidad de este directivo profesional. Esta evolución pública es sin duda, sinónimo de mejora del sistema institucional y gestión de los entes públicos (Asensio et al., 2009).

Se considera relevante recordar que el directivo público profesional es definido por Jiménez (2011c) como <<persona que mediante la experiencia contrastada, la formación y el desarrollo de competencias, pueda acreditar estar en condiciones óptimas para ejercer ese puesto directivo>>, haciendo factible la <<estrategia política mediante su matización técnica y legal, la gestión de proyectos, la dirección de personas y la gestión de recursos económicos y materiales que han sido puestos bajo su responsabilidad, en orden a conseguir un servicio público eficaz>> (Gorriti, 2010).

En definitiva, la DPP como elemento institucional integrada en la teoría de la organización debe ser entendida como un elemento catalizador, poseedor de conocimientos cognitivos específicos multidisciplinares y aptitudes emocionales con los que interpretar a través de una cosmovisión público-administrativa el contexto social actual, para dar respuesta a la interacción de los distintos subsistemas que conviven y comparten un mismos entorno, con el objeto de poder afinar acertadamente en la toma de decisiones.

Cumpliendo esta definición de la DPP y conociendo cuál es su relación con la esfera política (Ramió y Alsina, 2016) debe aportar conocimientos en teoría políticas contemporáneas, retos de la gobernanza, análisis políticos y actores, temas de política internacional, paradigmas del cambio institucional, dirección de personas como eje del cambio, innovación administrativas, modelos de gestión, liderazgo público, equipos de alto rendimiento, análisis e implantación de políticas públicas, auditorías y evaluación pública, gestión de conocimiento y responsabilidad social corporativa, técnicas de negociación, generación de consenso y confianza, administración financiera, gestión información, lectura de resultados, etc. Con todo ello, debe velar por el desarrollo una gestión eficaz de los recursos, que cualquier entidad pública desarrolla para atender todas las competencias que le han sido asignadas (Cosculluela, 1999).

2. ESTUDIO DE CASO: MARCO NORMATIVO DE LA DPP Y DESARROLLO EN LA COMUNIDAD DE CANTABRIA

2.1. Regulación DPP en las CC.AA Cantabria en clave deductiva y comparada

En el año 2014 la OCDE solicitó al Reino de España la conveniencia de ir regulando la dirección pública a través de un estatuto que permitiera separar la esfera política y la burocrática (OECD, 2014; Tuñón, 2014). Se trataba de potenciar el mérito profesional en detrimento de criterios políticos en la designación, reconocimiento y disciplina de los empleados públicos (Peters y Pierre, 2004). Del mismo modo, se estimuló potenciar la responsabilidad de la dirección pública por medio de un sistema de evaluación de resultados en sus organizaciones. Estas propuestas se formularon tras las conclusiones obtenidas por un estudio previo realizado por la OCDE en el año (OCDE, 2011). En el citado estudio se atienden diversos asuntos relativos al tratamiento de los recursos humanos en la alta gerencia del sector público tales como: inexistencia de separación entre la DPP como un grupo independiente en la estructura, la no concreción de tareas definidas en el desarrollo de la alta dirección, la apuesta en la prioridad de rendimiento por encima de la calidad del sector público, la arbitrariedad en el sistema de selección de la alta gerencia reclutando efectivos principalmente de la esfera burocrática etc. Como aspectos a valorar se consideraban cuestiones relativas a la solidificación de la alta gerencia en torno a la evaluación de proyectos, gestión de recursos y liderazgo en sus unidades administrativas. Considerando estos indicadores, la OCDE calcula un valor o índice para cada país que representa cuantitativamente su situación al respecto de la gestión implantada con relación a la alta dirección pública.

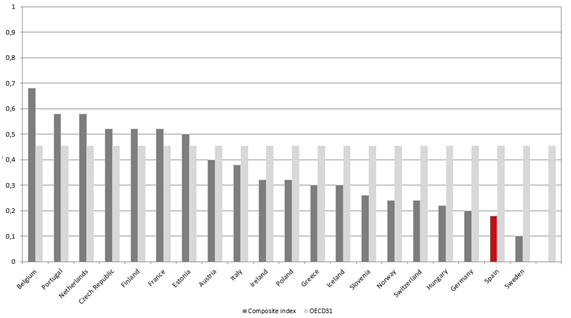

El citado estudio ponía de manifiesto que España, independientemente de la puesta en marcha en el año 2007 del estatuto de los trabajadores públicos, seguía empleando prácticas en la gestión de sus recursos humanos para la incorporación de altos funcionarios que le situaba por debajo de la media de los países europeos. El Gráfico 1 muestra los resultados obtenidos en el estudio realizado por esta organización, destacando una posición desigual de España con los demás países europeos.

Gráfico 1. Prácticas de gestión de recursos humanos para incorporar altos funcionarios del Gobierno Central UE (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OECD “2010 Survey on Strategic Human Resources Management in Central/Federal Governments” (OCDE, 2011).

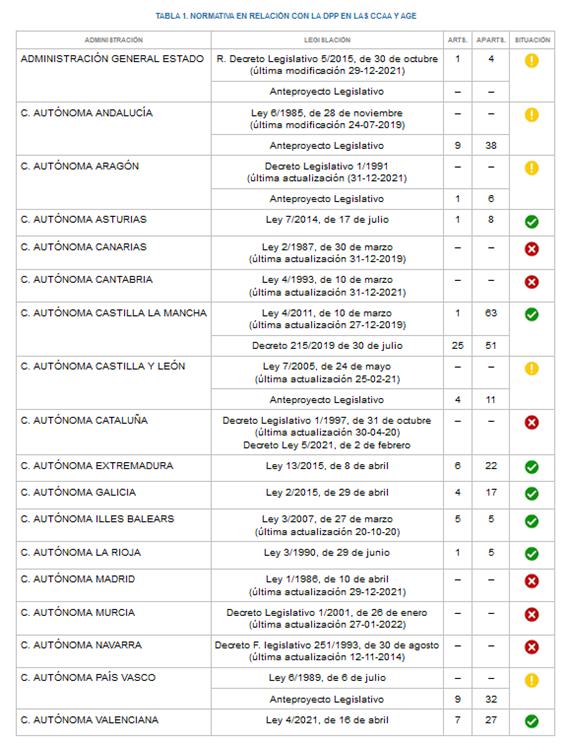

Al igual que el estado español, algunas comunidades autónomas muestran su grado de incertidumbre o desinterés respecto a la naturaleza e implantación de la DPP como es el caso Madrid, Cataluña, Canarias, Murcia, Navarra o la propia Cantabria, haciendo referencia a su marco normativo al respecto. Mediante un análisis micro, a través del articulado actual y en vías de desarrollo legislativo de la situación actual de cada comunidad autónoma, se puede apreciar una diferente evolución institucional. Es necesario sustentar la metodología empleada sobre la normativa en materia de función pública existente en cada comunidad autónoma, con el objeto de conocer el marco normativo de la DPP en vigor con sus actualizaciones en las CC.AA, y poder compararlo entre sí y respecto a la AGE. Se ha revisado el articulado que regula la alta gerencia y/o DPP existente en cada comunidad autónoma, y se han considerado también aquellos anteproyectos legislativos que referencian el objeto de estudio. Tras la recopilación de dicha información se elabora la Tabla 1 como elemento ilustrativo de la hipótesis planteada, en la que se resume el marco normativo desigual existente respecto a la DPP en nuestro país.

Fuente: Elaboración propia. Datos de portales de transparencia de registros oficiales CC.AA y AGE (01-04-2022).

Los datos obtenidos del estudio comparativo permiten clasificar a las comunidades autónomas en tres grupos de desarrollo: las que disponen de normativa relativa a la DPP, las que se encuentran en fase de regulación, aunque a la fecha no disponen de normas aprobabas, y las que aún no han iniciado acciones de desarrollo normativo. Si bien la existencia de disposiciones o normas no siempre se traduce en una implantación real en términos operativos y eficaces de la DPP, se considera una fuente de información básica para poder identificar la situación de cada autonomía en un marco comparado. En la siguiente imagen se resume la situación de los tres grupos citados anteriormente en los que se clasifican las comunidades autónomas españolas:

Ilustración 1. Escala normativa sobre DPP en las CC.AA y AGE

Fuente: Elaboración propia. Resumen datos <<Tabla 1. Normativa en relación con la DPP en las CCAA y AGE>>.

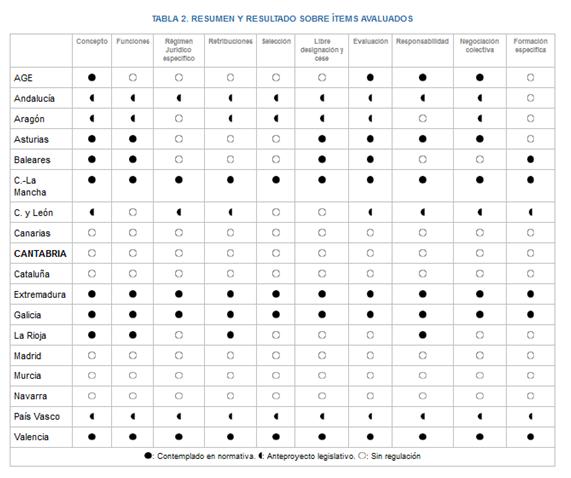

Aplicando un análisis exhaustivo se permite establecer una comparación cualitativa del marco normativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria respecto a la Administración General del Estado y las dieciséis comunidades autónomas, con los ítems empleados a lo largo del estudio, que se basan en los señalados en el estudio de la OCDE Government at a Glance 2011 (OCDE, 2011) que como se ha indicado en la introducción hace posible comparar marcos institucionales de gobiernos de los estados miembros en relación a las prácticas de gestión de recursos humanos en la alta dirección pública. Como resultado del análisis descrito se obtiene la información recogida en la Tabla 2.

Fuente: Elaboración propia. Resultado análisis normativa vigente sobre DPP en CC.AA y AGE.

En primer lugar, existen un grupo de comunidades que han apostado por definir la alta dirección como DPP situándose a la vanguardia sobre la profesionalización de la alta gerencia como elemento activo del futuro de sus administraciones públicas. Teniendo en cuenta el articulado y apartados que dedican en su normativa sobre la DPP, se puede deducir que Castilla La Mancha, después de doce años, ha desarrollado mediante Decreto el artículo 13 del TREBEP, regulando en su totalidad la figura del DPP. Así mismo, la Comunidad Valenciana, la última comunidad en actualizarse, ha incorporado en su normativa la figura de la DPP. En el año 2015 lo hicieron Galicia, y Extremadura con el propósito de comenzar una configuración real sobre carrera directiva profesional respecto a tareas directivas y gerenciales como manifiesta la exposición de motivos. Pertenecientes a este grupo, pueden incluirse Asturias y La Rioja, dado que ambas han comenzado una tímida transformación sobre la DPP atendiendo a los indicadores planteados.

Por otra parte, existe un grupo de autonomías que poseen a la fecha anteproyectos vanguardistas, interesantes e intenciones ilusionantes en sus disposiciones de función pública, como es el caso vanguardista de Andalucía y el proyecto del País Vasco. De forma más templada, Castilla-León, Aragón y la propia AGE han iniciado un proceso de legislación de la DPP con carácter escéptico y cauteloso.

Por el contrario, el grupo formado por Canarias, Madrid, Murcia, Navarra, Cataluña y la propia Cantabria, no han desarrollado normativa sobre DPP, ni existe información oficial que muestre intención al respecto. Como motivo destacado, está el caso de Cataluña, que, motivada por directrices supranacionales, con el fin de solicitar fondos europeos para la obtención de implementación y gestión para la recuperación y resiliencia (REACT-EU), destaca en uno de sus últimos Decretos la figura de la dirección de programas en el proceso de profesionalización de la gestión pública, pero sin profundizar en el tema. Por último, como nota predominante y aspecto relevante, tanto en la regulación, como los anteproyectos analizados, es necesario destacar que la libre designación y el cese del personal directivo profesional queda vinculado a la esfera política, debido a la discrecionalidad en el proceso de selección, aun teniendo presente los principios de méritos, capacidad, publicidad y concurrencia.

2.2. Influencia weberiana en el sector público cántabro

Una vez analizada la inexistencia legislación sobre la DPP en Cantabria, el estudio siguiendo el modelo de Bouzas (2004, p. 11), centra la atención en el patrón político-administrativo, siendo estas las unidades superiores del nivel político y la subdirección general, como unidad del nivel profesional.

Como se viene describiendo, los padres constitucionales de 1978, con la intención de ofrecer posibilidades para acceder a la autonomía y consensuar diferencias sobre la organización territorial, activaron el principio de disposición (García de Enterría, 2008). Como consecuencia, se propuso generar un novedoso marco referido a la construcción progresiva de un <<Estado de las Autonomías>> (Rodríguez-Zapata, 1996), por ende, un sistema multinivel de administraciones públicas. La escasa posibilidad de alternativas existentes respecto al proceso descentralizador, sumada a la imperiosa urgencia de implantar un modelo de autogobierno en la nueva etapa democrática (Rodríguez-Arana, 2001) y la pretensión de unificar criterios en el reparto de atribuciones de competencias (Echebarría, 1995), hace que las autonomías patenten un isomorfismo institucional (Ramió y Salvador, 2005), inamovible hasta la fecha (Varela, 2003).

Por lo expuesto, la comunidad autónoma de Cantabria, al igual que las demás CC.AA, fijan su modelo en la AGE. La estructura estatal, basa su naturaleza funcional y organizativa sobre la conceptualización de <<departamentalización>> napoleónica (Roura, 2016). Esto se lleva a cabo con la intención de separar la esfera política y la administración pública, por eso el <<predominio del funcionario de carrera>> (Ongaro, 2010). La existencia de un perfeccionamiento normativo y legal se ha edificado sobre los ejes del patrón cerrado y burocrático del alemán Max Weber y del presidente americano, Woodrow Wilson (Román-Masedo, 1997). Considerando lo indicado en párrafos anteriores, Cantabria, al amparo de la Ley Orgánica de 8/1981, de 30 de diciembre, accede por la vía del art. 143 CE a la autonomía, una vez configurada como <<entidad regional histórica>>2.

A través de la norma institucional básica de la comunidad cántabra, corresponde a la propia región crear la estructura de su administración pública3. La Ley 5/20184, dispone que la estructura administrativa se impulsa a través de Consejerías, cumpliendo de este modo con el principio de división funcional, en atención a su número, creación, denominación, modificación y supresión. En la actualidad, por Decreto5 quedan definidas las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria de las cuales depende el sector público institucional o <<paralelo>> (Briones y Varela, 2008).

Respecto a la dimensión normativa legal, la praxis negativa del modelo cerrado weberiano ha activado críticas en la doctrina de la ciencia de la administración (Villoria, 2019), pues ya se advertía hace décadas que el problema denominado <<anquilosis institucional>> (García de Enterría, 1972), pasaba por alejar de la administración pública, tanto el clientelismo político (Ramió, 2015) como el neocorporativismo incidente en el subsistema (Varela, 2013). Estos inputs negativos necesitan de la innovación y modernización de la administración pública, a través de una apuesta de gestión profesional hacia un proceso de modelo abierto o post-weberiano (Lapuente y Dahlström, 2018), como respuesta a la crisis del modelo decimonónico institucional (Román-Masedo, 1997).

Max Weber en 1919 (Weber, 2007) presentó la dicotomía que se establece entre el político y el técnico y/o científico, al igual que la separación de ambas vocaciones. Por ello, es necesario diferenciar ambas esferas, pero no desvincularlas, siempre y cuando se apueste por proporcionar conocimientos multidisciplinares y habilidades emocionales (convicción y responsabilidad) objetivados desde la profesionalidad. Esto hace que la institución, por medio de los decisores políticos sea dotada de criterios y diagnósticos para potenciar la acción de la gestión de lo colectivo y lo público en el ámbito de la administración pública.

Las CC.AA, habiendo identificado amenazas en el modelo administrativo, han priorizado de manera heterogénea la voluntariedad en el análisis e implantación de políticas referidas a la gerencia pública profesional, con la intención de activar respuestas a los problemas detectados.

2.3. Análisis micro organizativo sobre DPP en la Comunidad Autónoma de Cantabria

Atendida la naturaleza neoinstitucionalista, normativa y la figura del DPP es necesario profundizar analíticamente en la estructura de la Administración de Cantabria respecto a su alta dirección tanto en clave cuantitativa (análisis micro organizativo), en relación a su número de efectivos, como desde una visión cualitativa, respecto a la procedencia y origen de los ocupantes de puestos decisores.

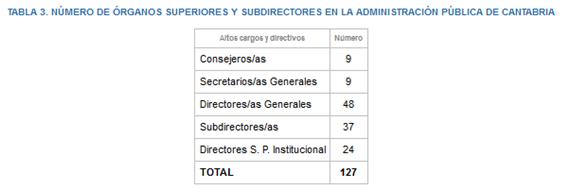

La Comunidad cántabra en el año 2021 queda estructurada a nivel orgánico respecto a recursos decisores (Tabla 3).

Fuente: Elaboración propia. Portal de Transparencia Gobierno de Cantabria Ley 5/2018 de 22 de noviembre. de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en su Artículo. 63. Los Órganos de la Administración General. Fecha: 04-05-2021.

En total, la estructura política-gerencial administrativa de las Consejerías de la Administración Pública en Cantabria6, asciende a 127 personas retribuidas por medio de los presupuestos generales de Cantabria.

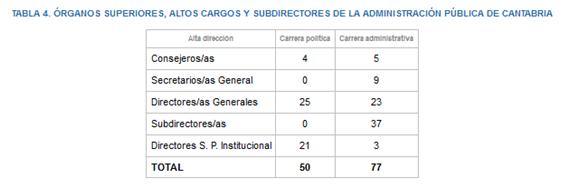

Continuando con el propósito de analizar la procedencia política o administrativa de los 127 miembros que componen la estructura política-gerencial administrativa de Cantabria, se ha elaborado la Tabla 4 cualitativa en la que se diferencia entre una procedencia política (fuera de la administración) o administrativa, con el fin de poder

Fuente: Elaboración propia. Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria. Fecha: 04-05-2021.

El porcentaje y la distribución respecto a la procedencia de cargos de la administración pública de Cantabria es tal que un 39 % se vincula con una carrera política y un 61 % con una carrera administrativa impulsada por la libre designación, de forma discrecional, tal y como se representa en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Representación gráfica sobre los órganos superiores, altos cargos y subdirectores de la Administración Pública de Cantabria y su procedencia

Fuente: Elaboración propia. Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria Fecha: 04-05-2021.

Con relación a la carrera político-administrativa es relevante indicar que el sistema de selección de la subdirección general en la Comunidad Autónoma de Cantabria se rige por el sistema de libre designación. Eso implica un nombramiento ad hoc (Morey, 2004) desde el ejecutivo en cada período, de lo cual se deduce la existencia de una afinidad y/o dependencia política en la dirección pública imponiéndose por encima de otros criterios, valores y/o habilidades asociadas al puesto a desempeñar.

Del mismo modo, este primer análisis conduce a una lectura sobre el actual sistema meritocrático de promoción, pues el ascenso para ocupar un puesto superior a subdirector general pasa por el filtro de la mencionada elección política, dejando en evidencia y a un lado, los demás criterios de selección, a la vez que se produce una captura de la administración pública por parte del espacio político (Ramió, 2012), pues la ocupación de cargos superiores depende en gran medida de la fidelidad y pleitesía, en detrimento de otros conocimientos o habilidades que deben ser atendidos en la DPP pudiendo ocupar esos cargos de responsabilidad.

Esto implica que la formación del directivo público no sea tenida en cuenta para ocupar puestos de responsabilidad en la cúpula administrativa, debido a los argumentos expuestos, quedando anulada una tecnocracia directamente proporcional en los puestos de dirección pública (Lapuente y Dahlström, 2018), que resultan imprescindibles para liderar los novedosos cambios a los que se enfrenta la administración pública de Cantabria. Los datos mantienen que la integración de funcionarios en los puestos políticos <<permitió a los cargos electos ignorar las consideraciones tecnocráticas y dar prioridad a los objetivos a corto plazo>>, alimentado el interés partidista en contra del interés administrativo (Lapuente y Dahlström, 2018). Como síntesis, en una primera interpretación, puede señalarse que el sistema responde más a impulsos clientelares y políticos que a impulsos profesionales.

Por lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar la interconexión que existe entre la clase política y la elección de funcionarios para dotar su estructura orgánica, lo que implica una fuerte intromisión de la esfera política en la administración pública, que provoca que las áreas administrativas queden afectadas por los intereses partidistas del gobierno electo.

Esta situación nos aleja de modelos que han apostado por despolitizar la administración y desburocratizar la política, los cuales han obtenido buenos resultados en la transformación de la gestión pública como es el caso de diversos países del entorno europeo, por ejemplo, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, etc, donde se han estimulado mecanismos para que las carreras políticas y burocráticas no respondan a incentivos políticos exclusivamente (Lapuente y Dahlström, 2018) o la incidencia positiva del caso de Portugal con cambios sustanciales en la metodología empleada sobre evaluación, acceso o cese del directivo público (Varela et al., 2017).

3. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO

La síntesis a la que se llega sobre la hipótesis formulada en el estudio referente a la correlación existente entre las dos variables analizadas, la politización de la burocracia y el desarrollo de un marco normativo para la DPP, muestra con una claridad absoluta y objetiva la existencia de una correlación negativa. Lo anterior, implica que a mayor politización de la administración pública menor es el interés o voluntariedad de legislar a favor de la separación e independencia de las esferas política y administrativa.

Por lo expuesto, a fecha de elaboración de este análisis, como conclusiones del mismo, podría afirmarse que la implantación de la figura de la DPP en la Comunidad Autónoma de Cantabria no se contempla como instrumento o herramienta de innovación y/o transformación del sector público cántabro. No se atisba un marco normativo de desarrollo autonómico al respecto, ni un futuro diseño de estrategias de gestión de recursos humanos directivos (Villoria y Del Pino, 2009). En este sentido, a pesar de que el sector público cántabro afronta desafíos preocupantes, que en caso de que no se traten con responsabilidad por parte del triángulo de actores decisores del sistema público (Jiménez, 2019a), pueden provocar en su administración una crisis de <<magnitud inusual>> (Ramió, 2011), y frente a los cuales la DPP podría emplearse como instrumento básico y elemento canalizador para dar solución a los mismos aprovechando el contexto como una oportunidad para la transformación.

Amenazas como las políticas de relevo generacional (Jiménez, 2019b), la necesidad de potenciar calidad, credibilidad y confianza pública, fomentando transparencia, colaboración y participación en virtud de la gobernanza (Ramírez-Alujas, 2014; Villoria, 2014), y la asunción algorítmica y digital de la ola tecnológica (Ramió, 2019) deben sen planificadas con un grado de responsabildiad, pues la irrupción de la crisis provocada por la pandemia internacional de la COVID-19 ha detectado ciertas debilidades en el sistema público (Varela, 2021).

Mas allá de la tensión en que se relacionen profesionalización e institucionalismo en el ámbito del gerencialismo público, las administraciones públicas deben responder con procesos de modernización que permitan su transformación, sin dejar de atender los valores y la ética pública (Ramió, 2017b). En un nuevo marco neoweberiano, el institucionalismo debe contemplar la profesionalización gerencial no solamente como fortalecimiento de las funciones burocráticas, sino que sea un activo que armonice e involucre a la sociedad en la sostenibilidad y compromiso del sector e instituciones públicas en el contexto político, cultural, social y económico actual. Es fundamental destacar el valor de la profesionalización, convicción y responsabilidad weberiana del directivo público como fortaleza pública, como señalan las conclusiones de diversos autores especialistas que amparan la DPP (Jiménez, 2011b).

En consecuencia, se afirma que una organización que no apueste por el liderazgo de la DPP (Monar, 2020) tendrá dificultades en el cumplimiento de sus funciones (Asensio et al., 2009) o en la evaluación del cumplimiento de los niveles de satisfacción cualitativos o cuantitativos exigibles (Longo, 2006). De hecho, la DPP serviría como palanca de acción en la modernización de la gestión pública desde una <<perspectiva institucional>> (Ramió y Salvador, 2005; Ramírez-Alujas, 2012), siendo un activo clave en cada ciclo de las políticas públicas (Varela, 2013) con reglas de juego y valores definidos en sus espacios (Ramió, 2017a).

Las administraciones públicas con menos índice de corrupción y mayor grado de efectividad e innovación, independientemente del modelo cerrado weberiano o abierto, han asumido la separación de las carreras políticas y administrativas, de modo que los políticos respondan antes sus electores y la alta dirección ante sus pares (Lapuente & Dahlström, 2018), puesto que la <<mezcla>> de dichas esferas afecta negativamente a la sostenibilidad y credibilidad de la administración pública.

Tras la investigación realizada, se ha evidenciado que la comunidad autónoma de Cantabria ha apostado desde su creación por nutrir su cúpula política-administrativa a través del sistema spoil system o de circuito cerrado (Jiménez, 2019c) por el cual la captación y proceso de selección y cese de todos los casos de libre designación o jefaturas de unidades elaboradas ad hoc corresponden a criterios que cumple con la <<metafísica de la confianza>>, como cita Asensio a Francisco Longo (Jiménez, 2011a). Lo anterior implica la inexistencia de la figura de la DPP en el sector público de Cantabria, incidiendo negativamente en el principio de voluntariedad política en el momento de legislar la profesionalidad de la dirección pública en la organización pública, en virtud del interés general.

Esta lectura abre una vía para futuros estudios pudiendo extrapolar el análisis realizado en la comunidad cántabra a las demás comunidades autónomas con el fin de comprobar la correlación existente entre su cúpula decisoria y la normativa que se ha analizado esta observación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Comentarios

Noticia aún sin comentar.

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:

Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.

- El INAP no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.

- No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.

- Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Últimos estudios

El control de la discrecionalidad de las decisiones de encomendar la gestión de servicios a medios propios de las administraciones públicas

Profesionalización de la función directiva pública en España desde una perspectiva autonómica

Conexión al Diario

Publicaciones

Lo más leído:

- Estudios y Comentarios: El control de la discrecionalidad de las decisiones de encomendar la gestión de servicios a medios propios de las administraciones públicas

- INAP: La adopción de la inteligencia artificial en las Administraciones Públicas. Oportunidades y retos para una gobernanza algorítmica

- Tribunal Supremo: La reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria dirigida a un ente concertado tiene los mismos efectos que la formalizada directamente a la Administración pública

- Jurisprudencia: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Ortega Ortega c. España, de 4 de diciembre de 2025

- Legislación: Parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables

- INAP: Convocadas siete acciones formativas centralizadas para el primer semestre de 2026 del programa de desempeño en el ámbito local

- INAP: ¿Conoces qué dice el TREBEP sobre el personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas?

- Actualidad: Abierta la consulta pública del ómnibus de inteligencia artificial

- Legislación: Subvenciones para el pago del coste del alquiler de las viviendas obtenidas del mercado privado para destinarlas a las personas en situación de emergencia económica y social

- Tribunal Supremo: Procede la resolución de los contratos de cesión de una vivienda militar cuando desaparece la causa por la que se otorgó el derecho de uso

Acceso gratuito

Acceso gratuito Acceso gratuito

Acceso gratuito Entrar

Entrar Entrar

Entrar